Резистентность эритроцитов в анализе крови

Осмотическая резистентность эритроцитов — показатель устойчивости эритроцитов к осмотическому давлению. Стойкость ККТ определяется только путем диагностических мероприятий. Превышение или понижение нормы будет свидетельствовать о развитии определенного патологического процесса, а потому показатель следует всегда контролировать.

Осмотическая резистентность эритроцитов имеет свои минимальные и максимальные значения:

- максимум — воздействие гипотонического раствора натрия хлорида, когда в течение трех часов происходит гемолиз совершенно всех клеток;

- минимум — воздействие вещества другой концентрации, при которой происходит разрушение только минимально устойчивых клеток.

Следует отметить, что осмотическая резистентность эритроцитов будет зависеть от их возраста. Самая большая устойчивость у молодых ККТ как у самых плоских.

Определение осмотической резистентности эритроцитов осуществляется следующим образом:

- используется несколько стеклянных пробирок, в которые заливается раствор натрий хлорида разной концентрации — чаще всего от 0,7 до 22 %;

- в пробирки с раствором добавляют образцы крови, но только в одинаковом количестве;

- образцы помещают в условия комнатной температуры на 60 минут;

- по истечении срока пробирки с образцами центрифугируют;

- полученный после этого окрас жидкости будет указывать на показатели осмотической стойкости эритроцитов.

Если окрас жидкости розовый, это говорит о минимальной концентрации, а вот ярко-красный цвет будет говорить о максимальной. Норма для сферической резистентности эритроцита составляет 0,32–0,44 процента раствора натрия хлорида.

Осмотическая резистентность эритроцитов

Норма для взрослого человека следующая:

- максимальная устойчивость — норма 0,32–0,34 %;

- минимальная осмотическая резистентность эритроцитов — 0,46–0,48 %.

Если норма не соблюдается, то есть показатели выше или ниже, это может свидетельствовать о развитии определенного патологического процесса в организме. Даже незначительное отклонение от нормы может указывать на довольно тяжелые патологические процессы в организме, поэтому осмотическое давление нужно обязательно контролировать.

Норма показателей может нарушаться вследствие определенных заболеваний как острого, так и хронического типа. Максимальные показатели резистентности могут наблюдаться в следующих случаях:

- атеросклероз;

- злокачественные новообразования в желудочно-кишечном тракте;

- талассемия;

- полицитемия, но только в некоторых случаях;

- спленэктомия;

- гемоглобинопатия;

- гемоглобиноз;

- застойная желтуха;

- врожденные заболевания крови;

- системные и аутоиммунные патологии.

Минимальная осмотическая резистентность может быть следствием таких патологических процессов:

- железодефицитная анемия;

- гемолитическая анемия у новорожденных;

- отравление тяжелыми металлами;

- обширная интоксикация организма;

- наследственная форма гемолитической анемии.

Небольшое отклонение от нормы может быть обусловлено такими заболеваниями:

- лейкоз;

- цирроз печени;

- туберкулез.

Предрасполагающие факторы для снижения устойчивости ККТ:

- выработка шарообразных эритроцитов — генетическое отклонение;

- завершение жизненного цикла ККТ, что приводит к шарообразной форме;

- сердечно-сосудистые заболевания.

Определить, что именно привело к такому нарушению, можно только путем диагностических мероприятий. Поводом для начала обследования будет соответствующая клиническая картина.

Клиническая картина будет носить общий характер. Специфических симптомов, которые будут характерны только отклонению от нормы резистентности ККТ, нет.

Может присутствовать симптоматика такого характера:

- бледность кожных покровов;

- снижение веса без видимой причины;

- повышенная утомляемость и нарастающая слабость, что будет больше похоже на синдром хронической усталости;

- плохой аппетит;

- сонливость;

- обострение хронических заболеваний.

При наличии клинической картины нужно обращаться к врачу. Первоначально это врач общей практики, то есть терапевт. Далее обследованием занимаются гематолог и смежные специалисты.

Если диагностически будет установлено, что показатели ниже или выше допустимых, в обязательном порядке нужно проходить лечение, так как большая часть этиологических факторов представляет опасность не только для здоровья, но и для жизни пациента.

Лечение будет полностью основываться на первопричинной патологии. Терапевтические мероприятия могут быть как консервативными, так и радикальными. Прогноз носит исключительно индивидуальный характер.

Источник

Красные кровяные тельца (или эритроциты) — наиболее многочисленные клетки крови. Особое устройство мембраны позволяет им захватывать молекулы кислорода в капиллярах легких и транспортировать его к тканям и органам. Однако при определенных патологиях структура оболочки эритроцитов становится менее устойчивой и легко разрушается. Такие изменения приводят к значительному уменьшению количества красных телец в крови и последующему нарушению кислородного обмена в тканях организма.

Способность мембран красных клеток крови противостоять разрушению под воздействием неблагоприятных факторов получила название резистентность. Особое значение при диагностике заболеваний имеет осмотическая резистентность (ОРЭ) — сохранение устойчивости оболочки клетки в условиях изменения концентрации растворенных солей в окружающей ее среде.

Методика измерения осмотической резистентности

Тест на определение резистентности эритроцитов

Клетки крови способны нормально функционировать в изотоническом растворе (содержание ионов NaCl не превышает 0,85%). Такая концентрация NaCl соответствует количеству ионов соли в сыворотке крови. Те растворы, которые содержат большее количество солей, называются гипертоническими, а меньшее — гипотонические. Мембраны клеток, помещенных в такие растворы, быстро разрушаются.

Эритроциты здорового человека способны выдерживать изменения осмотического давления, то есть обладать прочной оболочкой. Для определения стойкости мембран клеток крови используют следующую методику:

- В пробирки помещается раствор NaCl c разной степенью концентрации (начиная от самой большой — 0,7%, до наименьшей — 0,22%);

- В каждую пробирку добавляется небольшое количество крови (не более 0,02 мл);

- В течение следующего часа пробирки держат при температуре в 22-23°C;

- Полученные растворы центрифугируют и по цвету содержимого высчитывают примерное время начала разрушения клеток крови и момент их полного гемолиза;

Чуть розовый раствор свидетельствует о том, что эритроциты только начали разрушаться, тогда как ярко-красный цвет — знак того, что произошел полный распад клеток.

При помощи этого анализа определяют минимальную и максимальную осмотическую резистентность кровяных телец. Максимальная соответствует тому значению содержания NaCl, при котором происходит полное разрушение клеток крови. Минимальная же определяется тем количеством, при котором клетки разрушаются меньше всего.

Подготовка к процедуре. Нормальные значения резистентности.

Пробирка с антикоагулянтом — важный момент при определении резистентности

Расчет значений осмотической резистентности позволит определить причину нехватки эритроцитов в крови пациента. Для проведения анализа кровь берется из вены и сразу же помещается в пробирку с антикоагулянтом, чтобы избежать ее свертывания. В каких-либо особых приготовлениях перед сдачей анализа нет необходимости — пациент может не менять привычный ему режим питания.

Для взрослого человека нормальными показателями являются следующие значения:

- минимальная резистентность — не выше 0,48%;

- максимальная — не ниже 0,32%

Следует помнить, что у маленьких детей показатели устойчивости значительно выше, чем у взрослых пациентов, в то время как у пожилых — немного ниже нормы.

Гемолиз крови, вызванный патогенными микроорганизмами

Существует несколько факторов, которые могут повлиять на достоверность данных анализа:

- недавнее переливание крови;

- присутствие во взятом образце патогенных микроорганизмов, которые вызывают гемолиз клеток;

- некоторые заболевания, при которых количество зрелых эритроцитов в крови минимально (тяжелые формы анемии);

- наконец, человеческий фактор — неосторожное обращение с наполненными пробирками может привезти к преждевременному гемолизу;

Если вышеперечисленные причины отсутствовали, а результат анализа выходит за пределы нормы, то можно говорить о серьезном заболевании, за которым последуют значительные нарушения обмена веществ в организме.

Отклонения от стандартных показателей

Талассемия как причина снижения резистентности

ОРЭ менее 0,33% развивается в следующих ситуациях:

- значительные кровопотери;

- при талассемии (наследуемое заболевание, при котором нарушен синтез белков, входящих в состав гемоглобина);

- при спленэктомии (удалении части селезенки — органа, активно участвующем в процессах кроветворения);

- при полицитемии (нарушение функций кроветворных клеток костного мозга);

Резистентность более 0,48% связана с такими заболеваниями как:

- наследственная гемолитическая анемия (передающаяся по наследству патология, при которой организм активно разрушает свои же клетки крови);

- гемолитическая анемия новорожденных (диагностируется в течение первых дней жизни младенца. Может быть как наследственной, так и приобретенной);

- отравление солями тяжелых металлов;

Как правило, отклонения от нормальных показателей резистентности сигнализируют о сбоях в работе организма, причем чаще всего диагностируемые патологии носят наследственный характер.

Предотвращение снижения ОРЭ

Консультация генетика для профилактики наследственной патологии

Как правило, причиной снижения резистентности клеток становятся наследственные заболевания. Пациенты, столкнувшиеся с такой проблемой, могут обратиться к генетику, чтобы рассчитать возможность появления такого же заболевания у их детей. В остальных случаях профилактика снижения плотности мембраны клеток крови сводится к ведению здорового образа жизни, отсутствию вредных привычек, созданию наиболее благоприятных условий для процесса кроветворения.

Признаки снижения резистентности клеток крови

Снижение аппетита — один из симптомов заболевания

Еще до проведения анализа, пациент может найти у себя признаки снижения устойчивости мембран кровяных телец. Вот основные проявления подобного отклонения:

- Сонливость;

- Угнетенное состояние;

- Значительное снижение массы тела;

- Анемичность слизистых оболочек;

- Повышенная температура тела;

- Отсутствие интереса к еде;

Перечисленные симптомы должны стать серьезным поводом для беспокойства. При их обнаружении следует немедленно записаться на прием к врачу и пройти полное обследование. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем быстрее можно будет начать лечение и тем меньший вред будет нанесен организму.

Зависимость устойчивости мембраны от формы кровяных телец и их возрастных изменений

Серповидноклеточные эритроциты с низкой плотностью мембраны

Плотность мембраны зависит не только от возраста клеток, но и от их формы. Сформировавшийся эритроцит приобретает вид двояковогнутого диска, однако также могут встречаться и дегенеративные формы эритроцитов: сферические, звездчатые, полулунные, серповидные и т.д. Для разных заболеваний характерны свои изменения клеток крови. К примеру, при серповидно-клеточной анемии развиваются серповидные эритроциты, талассемия характеризуется появлением овальных клеток, большинство видов анемий проявляют себя появлением сфероцитов — эритроцитов сферической формы.

Нормальную устойчивость мембраны имеют лишь эритроциты в форме двояковогнутого диска. Красные клетки крови другой конфигурации менее жизнеспособны — их резистентность составляет 0,4-0,6% при обычных показателях в 0,32-0,48%. Кроме того, такие клетки, как правило, не способны качественно выполнять свои функции. Из патологических форм чаще всего встречаются овальные эритроциты. Такие клетки можно наблюдать не только при болезнях крови, но и у полностью здоровых людей, поскольку, чем старше становятся эритроциты, тем более округлыми они становятся.

Двояковогнутый диск — наиболее устойчивая форма эритроцита

Таким образом, наиболее устойчивыми клетками являются молодые, недавно сформировавшиеся эритроциты, отличающиеся наиболее выраженной дисковидной формой.

Методика расчета осмотической устойчивости нередко применяется при обнаружении гемоглобинопатии и прочих заболеваний крови и отличается эффективностью и простотой. Наиболее часто его применяют для обнаружения гемолитической анемии и онкогематологии (в том числе и у новорожденных).

Источник

Нормальная

максимальная осмотическая резистентность

эритроцитов составляет 0,34— 0,32

%, а минимальная — 0,48—0,46 %.

Под

осмотической резистентностью эритроцитов

понимается их устойчивость по отношению

к гипотоническим растворам натрия

хлорида. Минимальная резистентность

39

эритроцитов

определяется максимальной концентрацией

гипотонического раствора натрия хлорида

(в серии растворов с постепенно

уменьшающейся концентрацией), при

которой начинается

гемолиз наименее устойчивых эритроцитов,

находящихся в растворе в течение 3

ч; максимальная — минимальной концентрацией

гипотонического раствора натрия

хлорида,

вызывающего в течение 3 ч гемолиз всех

эритроцитов крови, помещенных в этот

раствор.

Максимальная

осмотическая резистентность ниже 0,32 %

возможна после больших кро-вопотерь и

спленэктомии, при гемоглобинозе С,

застойных желтухах, а также в некоторых

случаях полицитемии. Повышение

осмотической резистентности эритроцитов

ниже 0,32 % характерно

для талассемии и гемоглобинопатии.

Минимальная

осмотическая резистентность выше 0,48 %

наблюдается при семейной гемолитической

анемии, гемолитической анемии новорожденных

и отравлении свинцом. Можно

обнаружить небольшие изменения и при

токсикозах, бронхопневмониях, туберкулезе,

малярии, лейкемии, миелосклерозах,

лимфогранулематозе, циррозе печени.

Случаи расширения

границ осмотической резистентности

(одновременное понижение минимальной

и повышение

максимальной резистентности) наблюдаются

в начале острого гемолитического криза

и в остром периоде пернициозной анемии.

Кислотная

резистентность эритроцитов (проба Хема)

В норме проба Хема отрицательная.

Кислотную

резистентность определяют на основании

различной кислотоустойчивости эритроцитов

по отношению к НС1.

При

анемии Маркиафавы и некоторых других

гемолитических анемиях в подкисленной

пробирке

по сравнению с контролем обнаруживают

ясный гемолиз.

Серповидные эритроциты в крови

В норме проба на серповидность

эритроцитов отрицательная.

Пробу

применяют для диагностики гемоглобинопатии.

Гемоглобин S

при понижении парциального

давления кислорода кристаллизуется в

форме тактоидов и придает эритроцитам

форму серпа. Среди гемоглобинопатии

чаще всего встречается серповидно-клеточная

анемия, поэтому

выявление эритроцитов в виде серпа

позволяет установить этот вид анемии.

Эритроцитометрия

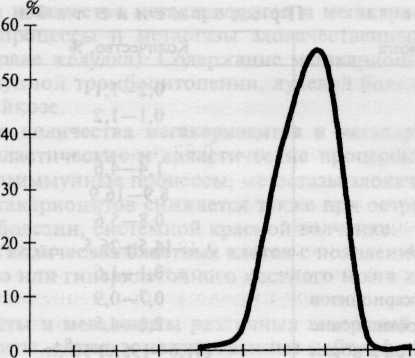

Эритроцитометрия

— измерение диаметра эритроцитов. В

процентном отношении диаметры

эритроцитов у здоровых людей распределяются

следующим образом: 5 мкм — 0,4 % всех

эритроцитов; 6 мкм — 4 %; 7 мкм — 39 %; 8 мкм

— 54 %; 9 мкм — 2,5 %. Графическое изображение

соотношения содержания в крови эритроцитов

с различными диаметрами называют

эритроцитометрической кривой Прайс-Джонса,

где по оси абсцисс откладывают величину

диаметра эритроцитов (мкм), а по оси

ординат — проценты эритроцитов

соответствующей

величины. В норме эритроцитометрическая

кривая имеет правильную, с довольно

узким

основанием, почти симметричную форму

(рис. 1.1).

Результаты

эритроцитометрии важны для уточнения

характера анемии. При железоде-фицитной

анемии, как правило, возможны микроцитоз

эритроцитов до 30—50 % всех эритроцитов

и соответственно сдвиг эритроцитометрической

кривой влево. Увеличение процента

микроцитов наблюдается также при

наследственном микросфероцитозе,

талассемии, свинцовом

отравлении. При микроцитозе и сфероцитозе

эритроцитометрическая кривая растянута

и неправильна, сдвинута влево, в сторону

меньших диаметров.

Увеличение

числа макроцитов является признаком

макроцитарной анемии, наблюдающейся

при В,2-дефицитных

и фолиеводефицитных состояниях, при

которых их содержание может

достигать 50 % и более, при этом в небольшом

числе (1—3 %) находят и мегалоциты

(эритроциты

с диаметром 12 мкм и более). При этих

формах анемии эритроцитометрическая

кривая имеет неправильную пологую форму

с широким основанием и сдвинута вправо,

т.е. в сторону

больших диаметров. Макроцитоз эритроцитов

может наблюдаться независимо от анемии

при алкоголизме, диффузных поражениях

печени.

40

■+■

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 Рис.

1.1. Эритроцитометрическая кривая

Прайс-Джонса в норме.

Гистограмма

распределения эритроцитов по объему,

получаемая с помощью современных

гематологических анализаторов, по

сравнению с такой же по диаметру (кривая

Прайс-Джонса)

имеет ряд особенностей [Титов В.Н.,

Наумова И.Н., 1995]. Коэффициент вариации

в

3

раза выше при определении объема, чем

при определении диаметра. Если кривая

распределения

диаметров эритроцитов симметрична, то

распределение клеток по объему будет

иметь

сдвиг вправо, пропорционально коэффициенту

вариации. Если кривая распределения

диаметров

полимодальна (имеет несколько пиков),

то гистограмма распределения эритроцитов

по объему может оказаться унимодальной

(одновариантной), что является недостатком

автоматизированного

метода.

Соседние файлы в предмете Введение в специальность

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Под резистентностью эритроцитов понимают их устойчивость к различным разрушающим факторам: механическим, тепловым и другим. Особое значение в лабораторных исследованиях имеет осмотическая резистентность эритроцитов, то есть устойчивость к гипотоническим растворам NaCl разной концентрации. С помощью специального теста определяют, при какой концентрации хлорида натрия начинается распад красных кровяных телец (гемолиз).

Эритроциты для нормального функционирования должны сопротивляться осмотическому давлению, то есть должны быть прочными. Способность к сопротивлению и называется осмотической устойчивостью, или резистентностью. Если красные тельца становятся слабыми, иммунная система их маркирует как отработанный материал и удаляет из организма.

Выделяют резистентность максимальную и минимальную. Максимальная соответствует концентрации гипотонического раствора NaCl, при которой в течение 3-х часов происходит гемолиз всех красных клеток. Минимальная определятся концентрацией раствора, при которой разрушаются наименее устойчивые эритроциты.

Что такое физраствор?

Физраствор – это дистиллированная вода с растворенной в ней поваренной солью. Физиологический раствор с концентрацией 0,85 процентов называют изотоническим. В нем разрушения эритроцитов не происходит.

Если концентрация соли ниже, раствор называют гипотоническим, если выше – гипертоническим. При помещении в такие растворы эритроциты начинают разрушаться. В гипертоническом, или гиперосмотическом, они теряют воду и сморщиваются. В гипотоническом, или гипоосмотическом, они поглощают воду и набухают.

Как проводится анализ?

Чтобы провести пробы на осмотическую резистентность эритроцитов, в пробирки помещают гипотонический раствор NaCl разной концентрации (от 0,7 % до 0,22%). В каждую пробирку добавляют одинаковое количество крови, как правило – 0, 02 мл. В течение часа держат при комнатной температуре, после чего центрифугируют и по цвету раствора определяют начало разрушения эритроцитов и полный гемолиз. Если раствор слегка порозовел, это говорит о начале разрушения. При полном распаде раствор приобретает ярко-красный цвет.

В результате получают два параметра – максимальную и минимальную резистентность, которая выражается в процентах.

Норма

Для взрослых людей нормой считается:

- максимальная резистентность – от 0,34% до 0,32%;

- минимальная – от 0,48% до 0,46%.

У детей до двух лет осмотическая устойчивость в норме выше, чем у более старших. У пожилых людей – немного ниже нормы.

Причины отклонения от нормы

Причин отклонения от нормы много. Максимальная резистентность (ниже 0,32%) наблюдается при:

- талассемии;

- некоторых случаях полицитемии;

- гемоглобинопатии;

- спленэктомии;

- массивных кровотечениях;

- застойной желтухе;

- гемоглобинозе;

- атеросклерозе;

- злокачественных опухолях ЖКТ.

Поведение эритроцитов в гипертоническом, изотоническом и гипотоническом растворе

Минимальная осмотическая стойкость (выше 0,48%) связана:

- с гемолитической анемией новорожденных;

- с отравлением свинцом;

- с гемолитической анемией наследственной.

Незначительное снижение может происходить при следующих состояниях:

- туберкулезе;

- лейкозе;

- циррозе печени;

- некоторых случаях полицитемии.

К причинам снижения осмотической резистентности также можно отнести:

- присутствие в крови шарообразных эритроцитов, что обусловлено генетически;

- сердечную недостаточность, при которой красные клетки набухают, принимают сферическую форму, что сокращает их продолжительность жизни;

- старение эритроцитов, завершающий этап их жизни, во время которого они приобретают шарообразную форму, при этом проницаемость их стенок значительно увеличивается.

Признаки нарушения осмотической устойчивости

Симптомы такого отклонения бывают следующими:

- повышение температуры тела, иногда до высоких значений;

- быстрая утомляемость;

- плохой аппетит;

- общая слабость;

- бледность слизистых оболочек;

- снижение веса;

- сонливость.

Сфероциты (шарообразные эритроциты) менее устойчивы к осмотическому давлению

Зависимость резистентности от формы и зрелости эритроцита

Осмотическая стойкость зависит от формы и возраста клеток. В норме эритроциты имеют невысокий индекс сферичности, но в крови могут присутствовать элементы шарообразной формы, которые отличаются более низкой устойчивостью к разрушению. При такой форме значительно снижается резистентность, которая в этом случае составляет 0,4-0,6 % при норме 0,32-0,44. Сферическая форма может быть наследственно обусловлена. Кроме того, она наблюдается у клеток, которые завершают свой жизненный цикл.

Вывод

Таким образом, можно сделать вывод о том, что более резистентные – это молодые красные тельца, появляющиеся в крови после выхода из костного мозга и имеющие небольшой индекс сферичности.

Источник