So2 в анализе крови что это

Краткое название показателя:

SO2

Также:

Истинная (инвазивная) сатурация кислородом крови SaO2

Категория:

Кислотно-основное состояние и газы крови

Единица измерения:

%

Краткое описание

В условиях организма 1 г гемоглобина способен связать 1,34 мл кислорода. Если известно содержание гемоглобина крови, можно рассчитать кислородную емкость крови — максимальное количество кислорода, которое может связать гемоглобин при его полном насыщении О2. При содержании 150 г/л количество кислорода в 1 л крови составит 1,34 х 150 = 201 мл; в 100 мл крови — 20,1 мл или 20,1 об. % (объемных %).

Процентное отношение количества О2, реально связанного с гемоглобином, к кислородной емкости крови называется насыщением (saturation — сатурация) гемоглобина кислородом (SO2 или НВО2). Другими словами, SO2 — это отношение оксигемоглобина к общему количеству гемоглобина крови.

В норме насыщение артериальной крови кислородом (SO2 или НВО2) составляет 96-98% . Небольшое «недонасыщение» (2-4%) объясняется некоторой неравномерностью легочной вентиляции и незначительной примесью венозной крови, которые имеют место и у здоровых людей.

Насыщение гемоглобина кислородом зависит от напряжения О2 в крови (в соответствии с физическим законом действующих масс). Графически эту зависимость отражает кривая диссоциации оксигемоглобина, имеющая S-образную форму.

Подробное описание

Показатель SO2 измеряется путём исследования артериальной крови. Аналогичный показатель, измеренный неинвазивным способом (с помощью пульсоксиметрии) обозначается как SpO2. в принципе оба показателя коррелируют хорошо, погрешность составляет 1-2%, и с развитием техники продолжает уменьшаться.

SO2 наряду с РaO2 (HbQ2) характеризует степень оксигенации крови. Снижение этих показателей в артериальной крови (венозная кровь для исследования газового состава непригодна) называется артериальной гипоксемией. Умеренная гипоксемия характеризуется прежде всего снижением РаО2, величина SO2 (HBO2) более устойчива.

Что бы правильно понять цифры сатурации можно их сравнить с парциальным давлением кислорода в крови (PaO2).

-Сатурация (SpO2) 95-98% соответствует — 80-100 мм рт. ст. (PaO2).

-Сатурация (SpO2) 90% соответствует — 60 мм рт.ст.(PaO2).

-Сатурация (SpO2) 75% соответствует — 40 мм рт.ст.(PaO2).

Референтные значения

| Норма | |||||

| кроме новорожденных и недоношенных | 96 | 98 | % | ||

Факторы повышения и понижения

| Другие | |

| Пребывание на больших высотах | Понижение |

Источники и литература

Другие сервисы медицинского портала MedElement

Медицинский портал MedElement — это облачные сервисы, мобильные

приложения и электронные справочники для врачей и пациентов.

Наши проекты могут помочь вам!

Источник

О чем говорят анализы

5. Газы крови

5.1. Кислород

5.2. Двуокись углерода (углекислый газ)

* * *

5.1. Кислород

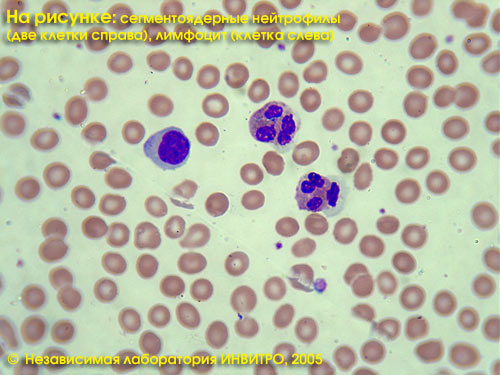

Важнейшая функция крови — дыхательная. Поглощенный в легких кислород переносится кровью к органам и тканям, а углекислый газ транспортируется в обратном направлении. Основная (ключевая) роль в переносе дыхательных газов принадлежит гемоглобину, содержащемуся в эритроцитах крови.

Гемоглобин относится к классу сложных белков — хромопротеинов. Он состоит из небелковой части, относящейся к железопорфиринам, — гема и белковой части — глобина. Гемоглобин выполняет функцию переносчика кислорода благодаря наличию в молекуле гема двухвалентного железа. Железо гемоглобина, присоединяя молекулу кислорода, не окисляется, то есть не переходит из двух- в трехвалентное состояние, а образует обратимую связь, которая сравнительно легко разрушается при соответствующих изменениях концентрации кислорода в среде.

Гемоглобин (Нb), присоединивший кислород, становится оксигемоглобином (Нb0 2 )

• Реакцию связывания кислорода гемоглобином называют оксигенацией, обратный процесс — дезоксигенацией. Не связанный с кислородом гемоглобин носит название дезоксигемоглобина.

В условиях организма 1 г гемоглобина способен связать 1,34 мл кислорода. Если известно содержание гемоглобина крови, можно рассчитать кислородную емкость крови — максимальное количество кислорода, которое может связать гемоглобин при его полном насыщении 02. При содержании 150 г/л количество кислорода в 1 л крови составит 1,34 х 150 = 201 мл; в 100 мл крови — 20,1 мл или 20,1 об. % (объемных %).

Процентное отношение количества О2, реально связанного с гемоглобином, к кислородной емкости крови называется насыщением (saturation — сатурация) гемоглобина кислородом (SO2 или НBО2). Другими словами, S0 2 — это отношение оксигемоглобина к общему количеству гемоглобина крови.

В норме насыщение артериальной крови кислородом (SO2 или НВО2) составляет 96-98% . Небольшое «недонасыщение» (2-4%) объясняется некоторой неравномерностью легочной вентиляции и незначительной примесью венозной крови, которые имеют место и у здоровых людей.

Насыщение гемоглобина кислородом зависит от напряжения О2 в крови (в соответствии с физическим законом действующих масс). Графически эту зависимость отражает кривая диссоциации оксигемоглобина, имеющая S-образную форму.

Напряжение кислорода в артериальной крови (Ра02) в норме колеблется в пределах 95-100 мм рт. ст. С возрастом газовый состав крови претерпевает некоторые изменения. Напряжение 02 в артериальной крови здоровых молодых людей в среднем составляет 95-100 мм рт. ст.; к 40 годам оно снижается примерно до 80 мм рт. ст., а к 70 годам — до 70 мм рт. ст. Эти изменения связаны с тем, что с возрастом увеличивается неравномерность функционирования различных участков легких.

Таким образом, степень оксигенации крови может быть охарактеризована двумя показателями: напряжением кислорода (РаО2) и насыщением крови кислородом (SO2 или НВО2).

Снижение этих показателей в артериальной крови (венозная кровь для исследования газового состава непригодна) называется артериальной гипоксемией. Умеренная гипоксемия характеризуется прежде всего снижением РаО2, величина S02 (НВО2) более устойчива.

5.2. Двуокись углерода (углекислый газ)

Двуокись углерода — конечный продукт обменно-окислительных процессов в клетках и тканях организма — переносится кровью к легким и удаляется через них во внешнюю среду (99,5% С02 покидает организм через легкие и только незначительная часть выделяется почками).

Двуокись углерода может переноситься как в физически растворенном виде, так и в составе обратимых химических соединений. Химические реакции связывания С02 сложнее и многообразнее, чем реакции присоединения кислорода. Это обусловлено тем, что механизмы, отвечающие за транспорт углекислого газа, должны обеспечивать и постоянство кислотно-основного состояния крови.

Двуокись углерода находится в крови в следующих формах:

• в растворенном виде в плазме — 5%;

• в связи с аминогруппами гемоглобина — 15%;

• в виде угольной кислоты (Н2СО3) — незначительное количество;

• в виде бикарбонатионов (НСО3), обеспечивающих постоянство активной реакции крови (рН), — более 80%.

В нормальных условиях в артериальной крови напряжение С02 (РаС02) составляет около 40 мм рт. ст. (с колебаниями от 35 до 45 мм рт. ст.). Повышение РаС02 называется артериальной гиперкапнией, снижение — артериальной гипокапнией.

Нарушения газового состава крови выявляются при большинстве заболеваний легких. По показателям газового состава артериальной крови можно судить о функции легких в целом.

Идеальным объектом изучения газового состава крови является артериальная кровь, полученная пункцией локтевой или бедренной артерии. Газовый состав венозной крови не может быть использован как показатель функции аппарата внешнего дыхания, так как содержание в ней 0 2 и С0 2 зависит еще и от уровня обмена веществ и скорости кровотока в тканях.

Забор крови и ее доставка к аппарату должны осуществляться без доступа воздуха (в шприце, закрытом капилляре, сосуде под вазелиновым маслом). Шприц и иглу для пункции необходимо промыть гепарином.

Необходимость получения крови из артерии исключает возможность повторных исследований на протяжении короткого периода времени, поэтому широкое распространение получило исследование малых порций капиллярной крови, полученных из кончика пальца или мочки уха.

Еще Холденом было показано, что если руку человека держать в течение 20 мин в водяной бане с температурой воды 38 °С, то в этих условиях газовый состав крови из подкожной вены руки станет идентичным газовому составу артериальной крови. Еще более близок к артериальной газовый состав капиллярной крови.

Используемая в настоящее время измерительная аппаратура предусматривает исследование минимальных порций крови (0,1 мл), которые можно получить из кончика разогретого пальца или мочки уха, предварительно добившись того, чтобы кровоток в ней был максимален (растирание).

Для определения газового состава крови могут быть использованы различные методы.

В настоящее время наиболее доступным и широко распространенным способом изучения оксигенации крови являются оксиметрические методы. Они основаны на различии оптических свойств (спектров поглощения) гемоглобина и оксигемоглобина.

Алый цвет артериальной крови обусловлен тем, что оксигемоглобин достаточно интенсивно поглощает коротковолновые лучи, соответствующие синей части спектра, но пропускает большую часть длинноволновых («красных») лучей. Дезоксигемоглобин более интенсивно поглощает длинноволновые лучи и менее интенсивно — коротковолновые. В связи с этим венозная кровь выглядит темнее и имеет красный цвет с синеватым оттенком.

Для определения насыщения крови кислородом (SO 2 или Нb0 2 ) используются спектрофотометры — приборы, в которых видимый свет при помощи призмы или дифракционной решетки разлагается в спектр. Затем из спектра выделяется узкая полоса лучей с определенной длиной волны (монохроматический свет) и пропускается через исследуемый раствор (порцию крови).

Поглощение света зависит от оптических свойств крови. Для определения соотношения между интенсивностью падающего и прошедшего через раствор света используется фотоэлемент.

Напряжение кислорода и углекислого газа крови можно измерить с помощью специальных электродов.

Для определения напряжения кислорода применяют полярографический метод. Он предусматривает использование двух электродов: измеряющего, изготовленного из благородных (не окисляющихся) металлов (платины или золота), и референтного. Электроды отделены от крови мембраной, проницаемой для газов, и включены в замкнутую цепь, где создается небольшое напряжение.

Молекулы кислорода, диффундирующие через мембрану, восстанавливаются на поверхности измеряющего электрода. В результате возникает электрический ток, величина которого пропорциональна напряжению 0 2 в крови.

Электрод для определения напряжения углекислого газа представляет собой рН-метр, в котором измеряющий и референтный электроды окружены раствором бикарбонатного буфера и отделены от крови тонкой мембраной, проницаемой для газов и непроницаемой для ионов НСО 3 -. Углекислый газ диффундирует из крови через мембрану, вследствие чего меняется рН бикарбонатного буфера. Чем выше напряжение углекислого газа крови, тем большее количество молекул СО 2 проникает через мембрану. Изменения рН электролитного раствора регистрируются амперметром.

Источник

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОКСИМЕТРИИ В ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКЕ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ

Торшин В.А., специалист компании «Радиометр»

Нормальный метаболизм и выработка энергии в организме возможны при наличии:

- достаточного транспорта кислорода

- адекватного обмена метаболитов

- целостности ферментных систем.

Работа перечисленных механизмов определяется сохранностью систем:

- кислородного гомеостаза

- кислотно-основного баланса

- водно-электролитного баланса [1].

Измеряемые параметры этих трех систем гомеостаза, соответственно, являются параметрами так называемого STAT (Short-Turn-Around-Time)-анализа, то есть параметрами, определяемыми в течение 5-10 минут от момента принятия решения об их измерении.

Все три системы и их показатели тесно связаны между собой посредством законов:

- сохранения постоянства рН

- сохранения электронейтральности

- сохранения изоосмолярности.

Следовательно, для адекватной оценки критического состояния необходимы показатели всех систем.

В данной статье остановимся на важнейших параметрах кислородного статуса. Традиционным измеряемым параметром является напряжение кислорода в артериальной крови рО2 ( референтный уровень для взрослых 83-108 ммНg). Показатель уровня поглощения кислорода в легких — рО2, к сожалению, не ориентирует врача в состоянии следующих этапов транспорта кислорода: способности крови переносить кислород к тканям, а также доступности кислорода для тканей и способности тканей утилизировать кислород [4].

Показателями, оценивающими транспорт кислорода кровью, являются:

- общая концентрация гемоглобина в крови – ctHb ( референтный уровень для взрослых мужчин 8,4-10,9 mmol/l, то есть 13,5-17,5 g/dl; для женщин 7,4-9,9 mmol/l, то есть 12,0-16,0 g/dl)

- измеренная сатурация или насыщение гемоглобина кислородом –нормальный уровень SO2% составляет 95-99%.

Относительно последнего параметра необходимо помнить о пределах его достоверности. Показатель SO2% адекватен при отсутствии в крови дисгемоглобинов (карбоксигемоглобина, метгемоглобина, сульфгемоглобина, фетального гемоглобина). При наличии в крови дисгемоглобинов, не способных переносить кислород и резко сдвигающих кривую диссоциации оксигемоглобина влево, заключение врача о риске развития гипоксии на основании уровня SO2%, может оказаться дезориентирующим. Обычно измеряемый с помощью одноволновой пульсоксиметрии, SO2% определяется соотношением оксигемоглобина и суммы окси- и деоксигемоглобина. При наличии дисгемоглобинов адекватным для оценки риска развития гипоксии будет такой показатель, как фракция оксигемоглобина (FO2Hb), измеряемый с помощью многоволнового ко-оксиметра.

cO2Hb

FO2Hb = —————————————————————X 100%

cO2Hb + cHHb + cCOHb + cMetHb + cXHb

Расчетным показателем транспорта кислорода кровью является содержание или концентрация кислорода в артериальной крови – сtO2.

ctO2 = ctHbx FO2Hbx H1 + &xpO2, где Н1 – константа Hueffner, равная 1,39 mlO2/gHb

Так как физически растворенный в крови кислород (&xpO2), составляет в обычных условиях 1-2%, основная часть переносимого кровью кислорода связана с гемоглобином и рассчитывается по первой части формулы. Референтный уровень ctO2 для взрослых мужчин 8,4-9,9 mmol/l, то есть 18,8-22,3 ml/dl, для женщин 7,1- 8,9 mmol/l, то есть 15,8- 19,9 ml/dl.

Для суждения о последнем звене транспорта кислорода – доступности кислорода для тканей выведен расчетный показатель р50 – напряжение полунасыщения или напряжение О2 при 50% десатурации крови. Референтный уровень р50для врослых 24-28 ммHg. Аффинитет гемоглобин-кислород выражает кривая диссоциации оксигемоглобина (КДО), положение которой определяется значением р50 [1,5]. Параметры, сдвигающие КДО влево с соответствующим снижением значения р50 (метаболический алкалоз, гипокапния, гипотермия, гипофосфатемия, наличие дисгемоглобинов) увеличивают аффинитет гемоглобин-кислород и, следовательно, затрудняют освобождение кислорода в тканях. Параметры, сдвигающие КДО вправо с соответствующим повышением значения р50 (метаболический ацидоз, гиперкапния, гипертермия, увеличение концентрации 2,3- ДФГ), облегчают освобождение кислорода в тканях. Роль дисгемоглобинов в положении КДО и, соответственно, в процессе отдачи кислорода тканям и развитии гипоксии, требует определения их фракций в целом ряде клинических дисциплин. Например, трудно себе представить адекватную работу ожогового центра без FCOHb, центра токсикологии без FMetHb, современной реанимации новорожденных без FCOHb, FMetHb, FHbF. Определение всех перечисленых фракций дисгемоглобинов в практике реанимации новорожденных крайне важно в силу незрелости ферментных систем (в том числе карбо- и метгемоглобинредуктазы). Даже при отсутствии контакта с угарным газом или нитросодержащими токсическими веществами у недоношенных новорожденных могут быть значительно повышены фракции FCOHb, FmetHb [3]. И, наконец, рассмотрим такой интегративный расчетный показатель, как напряжение экстракции артериального кислорода – рх. Референтный уровень для взрослых мужчин 35-41 ммНg, для женщин 32-39 ммНg. Рх – это обозначение парциального давления кислорода после экстракции 2,3 mmol кислорода из 1 литра артериальной крови при постоянном рН и рСО2. Рх отражает адекватность доставки кислорода к тканям, являясь интегративным по отношению к рО2, ctO2 и p50 [1].

Дополнительным звеном в оценке адекватности снабжения тканей кислородом может быть показатель, не имеющий прямого отношения к кислородному статусу, но с очевидностью демонстрирующий наличие “кислородной задолженности” тканей – уровень лактата в артериальной крови [2]. Референтный уровень для взрослых 0,5-1,5 mmol/l, для новорожденных до 2,9 mmol/l. Значение лактата в анаэробном метаболизме, его короткий период полураспада делают его незаменимым показателем в мониторинге гипоксии, сопровождающей различные критические состояния [2].

В заключение хотелось бы отметить, что объем данной публикации не позволяет осветить все детали затронутой проблемы. Цель публикации автор будет считать достигнутой при пробуждении интереса к перечисленным параметрам со стороны клиницистов и врачей-лаборантов.

Литература:

- Дементьева И.И. Клинические аспекты состояния и регуляции кислотно-основного гомеостаза. Москва, 2002.

- Торшин В.А. Уровень лактата крови как показатель STAT- анализа. Лаборатория, №4; 2001; стр.17.

- Челноков С.Б., Яковлева Е.А., Пудина Н.А. Случай тяжелой метгемоглобинемии у недоношенного новорожденного ребенка. Вестник интенсивной терапии , №2; 2002; стр. 18- 23.

- Wandrup JH Introducton to The Deep Picture. AS 110; 1991; pp. 5-7.

- Tulli G., Vignali G., Guadagnucci A., Mondello V. The oxygen status of the arterial blood in the critically ill. Scand. J. Clin. Lab. Invest., 1990; 50; Suppl. 203; pp.107-118.

Источник