Перитонит у кошек анализ крови

Инфекционный перитонит кошек (ИПК/ FIP) особо опасное вирусное заболевание, характеризующееся образованием выпота, гранулём в органах, плеврита. ИПК, наряду с панлейкопенией, вирусной лейкемией и иммунодефицитом кошек является одной из ведущих инфекционных причин смерти у кошек. В последние годы были достигнуты успехи в лабораторной диагностике FIP, но несмотря на значительный прогресс, многие аспекты патогенеза ИПК всё еще остаются загадкой.

Содержание статьи:

Патогенез

Пути заражения и распространение

Клинические признаки вирусного перитонита кошек

Диагностика вируса

Рекомендуемые анализы

Лечение вирусного перитонита у кошек

ПАТОГЕНЕЗ

Появление FIP связано с мутацией кошачьего коронавируса (FCoV). При заражении коронавирусом репликация вируса происходит в эпителиальных клетках дыхательного тракта и кишечнике. Начальная стадия коронавируса кошек обычно бессимптомна, но в редких случаях проявляется энтеритом лёгкой и средней степени. Мутация коронавируса в вирусный перитонит чаще происходит после стрессовой ситуации в жизни кошки, сопровождающиеся снижением иммунного статуса организма.

Инфицируя кишечный эпителий коронавирус кошек FCoV проходит через слизистый барьер кишечника, мутирует в инфекционный перитонит (FIP) и реплицируется в моноцитах/макрофагах, получая доступ к крови. Далее ИПК накапливаясь в стенках кровеносных сосудов увеличивает их проницаемость, это приводит к выведению белков из кровеносных сосудов и образованию выпотной жидкости. Таким образом развивается «влажная» или экссудативная форма вирусного перитонита. Обычно экссудативная форма проявляется в течение 3–6 недель после стрессовой ситуации в жизни кошки.

«Сухая» не экссудативная форма вирусного перитонита, проходит без изменения проницаемости стенок кровеносных сосудов и характеризуется образование гранулём во внутренних органах.

Серологический тест ИФА для определения антител к коронавирусной инфекции кошек, используемые лабораторией «Шанс Био» так же доказывает взаимосвязь коронавируса (FCoV) и инфекционного перитонита кошек (FIP). Около 80% кошек с перитонитом FIP имели высокий титр антител к коронавирусу>1:160, у оставшихся 20% титр находился в зоне 1:20-1:160, что так же подтверждает заболевание коронавирусом кошек (FCoV).

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Текущая ситуация активного распространения коронавирусного гастроэнтерита пугает, в итоге это приведет увеличению больных вирусным перитонитом. Представить картину светлого будущего легко, необходима ранняя диагностика коронавируса и своевременное лечение при необходимости.

Основные пути передачи вируса:

алиментарный (через зараженные фекалии)

вертикальный (от инфицированной кошки-котятам)

половой (при вязках с вирусоносителем)

Коронавирус (FCoV) кошек чаще распространен в питомниках, где животные содержатся группами. Около 60% породистых кошек серопозитивны по ИФА тест-системам и являются вирусоносителями.

7% домашних кошек с коронавирусом заболевают инфекционным перитонитом (FIP). У кошек, живущих группами вирусный перитонит (FIP) проявляется чаще.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

Клинические признаки экссудативного «влажного» перитонита:

наличие асцитной и/или выпотной жидкости

при выпоте в плевральную полость – нарушение дыхания

лихорадка

кошка вялая, потеря аппетита приводит к анорексии

патологический процесс ИПК приводит к дисфункции других органов брюшной полости, чаще почечной недостаточности, изменениям в работе печени, поджелудочной железы.

увеличиваются мезентериальные лимфатические узлы и печень, при пальпации прощупываются

Клинические признаки не экссудативного «сухого» перитонита:

отсутствие аппетита, анорексия

чаще отмечается поражение центральной нервной системы: вестибулярные расстройства, судороги, недержание мочи, изменения в поведении

нистагм глаз в связи с развитием гидроцефалии

увеличиваются мезентериальные лимфатические узлы и печень, при пальпации прощупываются

образование пиогранулем в почках

изменение размера стенки толстой кишки

ДИАГНОСТИКА ВИРУСНОГО ПЕРИТОНИТА

Диагностика коронавирусной инфекции достаточно проста, но поставить диагноз вирусный перитонит кошек (FIP) очень сложно. Существующие тест-системы направлены на определение коронавируса кошек (FCoV).

Ниже представлен алгоритм диагностики вирусного перитонита кошек.

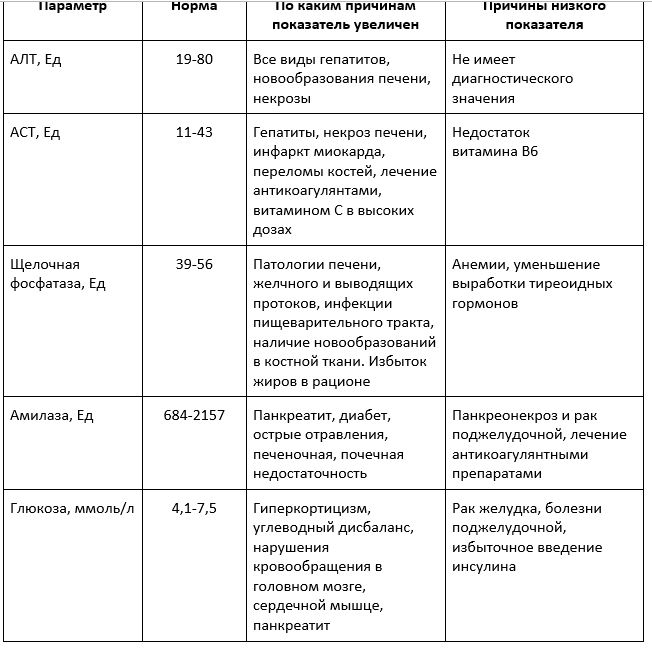

Изменения в биохимическом анализе крови при инфекционном перитоните кошек (FIP):

FIP | Норма | |

Повышенное содержание общего белка | более 80 г/л | 60-80 г/л |

Повышение глобулинов | более 50 г/л | 25-50 г/л |

Пониженное соотношение альбумин/глобулин | менее 0,5 | 0,5-1,0 |

Изменения в клиническом анализе крови при инфекционном перитоните кошек (FIP):

FIP | Норма | |

Пониженный гематокрит | менее 30% | 35-55% |

Пониженное содержание эритроцитов | менее 5х1012г/л | 5-10х1012г/л |

Повышенное содержание лейкоцитов | более 15х1012г/л | 6-15х1012г |

Повышенное содержание нейтрофилов | 70-90 % | 40-70 % |

Пониженное содержание лимфоцитов | менее 10 % | 25-55 % |

Тест для определения титра циркулирующих специфических антител класса G (Ig G) к коронавирусу кошек в сыворотке и плазме позволяет определить напряженность иммунитета к коронавирусу.

Окончательный диагноз ставится по результатам гистопатологии. При влажном и сухом перитоните гистологические изменения в виде фиброзных отложений и небольших абсцессов в сальнике или на серозной поверхности большинства органов брюшной полости.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АНАЛИЗЫ

Анализы, выполняемые лабораторией «Шанс Био» для диагностики вирусного перитонита кошек:

1. Биохимический анализ по 12 показателям

2. Общий клинический анализ крови

3. Вирусный перитонит кошек (ПЦР)

4. Антитела к коронавирусной инфекции кошек ИФА

5. Электрофорез белков

6. Цитология выпотов, экссудатов/транссудатов (биохимия+ цитология)

Смыв из прямой кишки для определения Коронавирусного гастроэнтерита кошек (ПЦР) проводится для профилактики появления вирусного перитонита.

ЛЕЧЕНИЕ ВИРУСНОГО ПЕРИТОНИТА

Для ИПК не существует специфического лечения. Антивирусные препараты и иммуномодуляторы малоэффективны. Использование антибиотиков и кортикостероидов может на время ослабить некоторые клинические симптомы. Профилактика заключается в своевременной диагностике и лечении коронавируса кошек (FCoV).

Источник

Введение

Инфекционный перитонит у кошек (ИПК; Feline Infectious Peritonitis; FIP) является системным инфекционным заболеванием, вызываемым коронавирусом, и самой распространенной летальной инфекцией. ИПК характеризуется системным пиогранулематозным поражением (формированием множественных гнойных узелков), которое может проявляться в явной клинической форме от нескольких недель до нескольких месяцев и всегда заканчивается летально.

Первый пик заболеваемости приходится на животных в возрасте от 3 месяцев до 3 лет, второй – на кошек старше 10 лет.

Заражение вирусом инфекционного перитонита у кошек происходит при их контакте с фекалиями, содержащими вирус, а также при контакте с фомитами, загрязненными подобными фекалиями. Таким образом, «входными воротами» этой инфекции являются слизистые оболочки дыхательного и пищеварительного трактов. Описаны симптомы поражения респираторного тракта в самом начале инфекционного процесса. В фекалиях вирус обнаруживается через неделю после заражения.

Существуют две формы инфекционного перитонита: сухой и влажный.

При сухом инфекционном перитоните развиваются гранулематозные поражения различных органов (преимущественно брюшной полости), а клинические симптомы отражают эти нарушения. Помимо органов брюшной полости, вирус может поражать нервную систему и глаза. В случае сильного поражения органов брюшной полости основными симптомами являются хроническая пирексия, потеря веса и депрессия.

Влажная форма характеризуется скоплением свободной жидкости в грудной или брюшной полости, а также в обеих полостях. Вдобавок при влажной форме могут отмечаться гранулематозные поражения, более характерные для сухой формы. Кроме того, описано немало случаев перехода заболевания из сухой во влажную форму и наоборот.

Для инфекционного перитонита не существует специфического лечения.

Антивирусные препараты и иммуномодуляторы подавляют размножение вируса в культуре клеток, но малоэффективны in vivo. Использование кортикостероидов и антибиотиков может на время ослабить ряд клинических симптомов. Некоторые кошки выздоравливают спонтанно, но это происходит крайне редко. Хороший уход и симптоматическое лечение облегчают течение болезни и могут приводить к улучшению состояния пациентов на несколько месяцев.

Клинический случай

Пациент: кот персидской породы, 11 месяцев, кастрирован.

Жалобы: прогрессирующая в течение 4 дней вялость, постепенное (в течение месяца) увеличение объема живота.

Анамнез: месяц назад была профузная диарея, которая разрешилась сама, акт дефекации происходил по 5–6 раз в день в течение 2–3 дней. На текущий момент аппетит сохранен, кот ест малыми (по сравнению с обычными) порциями, но часто, жажда сохранена. Раз в месяц бывает рвота шерстью.

На момент приема диареи не было, дефекация в норме, но кал более оформлен, чем обычно, и черного цвета, диурез в норме. Рацион: курица, индейка, сухой и влажный корм премиум-класса. Вакцинирован двукратно с 2,5 месяцев. Вес животного составляет 4900 грамм.

Осмотр:

- ректальная температура 40,3 °C;

- видимые слизистые оболочки бледно-розовые;

- скорость наполнения капилляров 1–2 секунды;

- подчелюстные лимфатические узлы увеличенные, при пальпации несколько болезненные;

- упитанность умеренная;

- шерстный покров с естественным блеском;

- тургор кожи сохранен;

- при аускультации дыхательных шумов не выявлено, частота дыхательных движений – 34;

- сердечный толчок усилен, шум не аускультируется, частота сердечных сокращений – 145;

- пульс бедренной артерии хорошего наполнения, жестковатый;

- брюшная стенка при пальпации сильно напряжена, пальпация затруднена, но в целом брюшная стенка безболезненная.

Планирование диагностики: УЗИ брюшной полости, общий клинический и биохимический анализы крови, рентген грудной клетки.

Ультразвуковое исследование брюшной полости:

- Печень: структура однородная, эхогенность не изменена, между долями печени визуализируется свободная жидкость, печеночные сосуды расширены, желчные протоки умеренно расширены, вентральный край органа выдается на 3–4 см за край реберной дуги.

- Желчный пузырь овоидной формы, эхогенность стенки не изменена, содержимое гипоэхогенное, в умеренном количестве, осадок не визуализируется.

- Желудок слабого наполнения, эхогенность стенки не изменена, складчатость сохранена.

- Поджелудочная железа не увеличена, гипоэхогенна, сложна для визуализации, контуры размыты, сальник вокруг органа гиперэхогенный.

- Двенадцатиперстная кишка: слоистость стенок сглажена, эхогенность значительно повышена, в просвете – жидкостное содержимое, признаки маятниковой перистальтики отсутствуют.

- Тонкий кишечник: слоистость стенок сглажена, эхогенность повышена значительно, перистальтика замедленная, просвет расширен равномерно с жидкостным содержимым, наблюдается симметричная гофрированная складчатость.

- Селезенка увеличена, край закруглен, структура органа однородная, эхогенность паренхимы не изменена.

- Правая почка: 35,3 × 27,2 мм, корково-мозговая дифференциация сохранена, визуализируется выраженная гиперэхогенная медуллярная кайма. В корковом слое визуализируется несколько округлых (до 4) анэхогенных участков с четкими границами (предположительно, кисты). Контуры органа ровные, форма близка к овальной, но в краниальной части органа имеется подвижный, выдающийся, плотный гиперэхогенный участок. Рис. 1

- Левая почка: 39,9 × 25,9 мм, форма овальная, корково-мозговая дифференциация сохранена, визуализируется выраженная гиперэхогенная медуллярная кайма. В корковом слое визуализируются единичные округлые анэхогенные участки с четкими границами (предположительно, кисты). Рис. 2

- Мочевой пузырь умеренно наполнен, стенка ровная, лоцируется незначительное количество гиперэхогенной взвеси.

- Свободная жидкость лоцируется в значительном количестве по всему объему брюшной полости.

- Свободный газ отсутствует.

Заключение: ультразвуковые признаки поликистоза обеих почек, также в почках присутствуют изменения, характерные для ИПК (медуллярная кайма). Имеются ультразвуковые признаки гепато- и спленомегалии, энтерита, перитонита.

Совокупность характерных ультразвуковых изменений (медуллярная кайма в почках, симметрично гофрированная стенка тонкого кишечника на всем его протяжении, гепато- и спленомегалия, наличие значительного количества свободной жидкости в брюшной полости) позволяет с большой вероятностью предполагать у пациента инфекционный перитонит.

Под контролем УЗИ была проведена аспирация жидкостного содержимого. Жидкость (ярко-желтого цвета, без запаха, опалесцирующая, вязкая) была отправлена на цитологический анализ и на ПЦР для выявления вируса ИПК (FIP).

Цитология: клеточный состав представлен большим количеством недегенеративных нейтрофилов; умеренным количеством неактивированных и активированных макрофагов, часть из которых находится в состоянии эритро- и лейкофагоцитоза; единичными малыми лимфоцитами. Встречаются единичные клетки в состоянии кариорексиса. Фон розовый, зернистый, представлен небольшим количеством эритроцитов, разрушенными клетками. Инфекционных агентов и признаков злокачественности не обнаружено.

Заключение: асептический экссудат, контаминация кровью.

Результат исследования методом ПЦР: Инфекционный перитонит кошек (FIP) –положительно.

Лечение

На основании ультразвукового исследования брюшной полости, клинического анализа жидкости и результатов анализов крови было назначено следующее лечение:

- Преднизолон – 0,5 мг/кг внутримышечно 2 раза в день в течение 3 дней (далее – по состоянию и по результату анализа жидкости методом ПЦР на инфекционный перитонит).

- Цефтазидим – 30 мг/кг внутримышечно 2 раза в день в течение 21 дня.

Поскольку у животного были сохранены активность, аппетит, жажда, дефекация и диурез, было принято решение не проводить абдоминоцентез с целью эвакуации жидкости.

На 2-й день терапии состояние пациента резко улучшилось, восстановились в должном объеме активность и аппетит, ректальная температура тела составляла 39,0 °C.

На основании анализа была скорректирована дозировка преднизолона: 1,5 мг/кг 1 раз в день, длительно.

Через 14 дней после начала терапии глюкокортикостероидами было отмечено уменьшение объема брюшной полости и напряженности брюшной стенки.

Результаты анализов крови через 16 дней после начала лечения выявили снижение уровня гемоглобина до 86 г/л, уровень гематокрита — 27%, эритропению (по нижней границе нормы — 5,77 млн), количество ретикулоцитов соответствовало норме (7,5 К/мкл), лимфоцитопению (0,46 х 109 /л), уровень общего белка — 99 г/л, гипербилирубинемию (14 мкмоль/л).

По результатам биохимического анализа крови и УЗИ брюшной полости в назначение была добавлена урсодезоксихолевая кислота (15 мг/кг 1 раз в день в течение месяца) и продолжена глюкокортикостероидная терапия.

Через 1 месяц после повторного анализа крови был проведен осмотр, в результате которого было выяснено, что положительная динамика закрепилась, объем брюшной полости при этом уменьшился по субъективной оценке на 1/3 от первоначального объема. Произошло снижение массы тела на 200 грамм, хорошо пальпировались остистые отростки грудных и поясничных позвонков.

Результаты анализов крови на этот момент: количество эритроцитов соответствовало норме (6 х 1012 /л), гематокрит — 27 %, уровень тромбоцитов — 169 х1012 /л,

лимфоцитопения (0,55 х 109 /л), уровень лейкоцитов — 5,53 х109 /л, уровень общего билирубина — 1,4 мкмоль/л, уровень общего белка — 91 г/л.

Была предпринята попытка снизить дозировку преднизолона до 1 мг/кг. Динамика – отрицательная, что проявилось в резком снижении активности, частичном угнетении аппетита и жажды. Дозировка была снова увеличена до 1,5 мг/кг.

Во время очередного осмотра у пациента с помощью УЗИ была диагностирована правосторонняя вправляемая пахово-мошоночная грыжа (содержимое грыжевого мешка – петли тощей кишки).

На текущий момент состояние пациента стабильное. Рекомендован ежемесячный мониторинг результатов анализа крови (клинического и биохимического). Также при увеличении объема жидкости в брюшной полости рекомендован абдоминоцентез с эвакуацией свободного жидкостного содержимого из брюшной полости.

Выводы

Несмотря на то что среди многих клиницистов до сих пор бытует мнение о несостоятельности лечения пациентов с подобным диагнозом (поэтому часто после характерных находок на осмотре и положительного результата ПЦР-диагностики владельцам кошек предлагается эвтаназия питомца), данный клинический случай проиллюстрировал длительную эффективность (2,5 месяца) симптоматической терапии со стойкой положительной динамикой.

Литература:

- Р. Гаскелл, М. Беннет. «Справочник по инфекционным болезням собак и кошек», издательство «Аквариум», 2009.

- Textbook of Veterinary Internal Medicine. Diseases of the dog and the cat, 2017.

- Sykes Jane E. Canine and Feline Infectious Diseases, 2013.

Источник