Общий анализ крови при остром и хроническом миелолейкозе

Диагностика хронического миелолейкоза — анализы

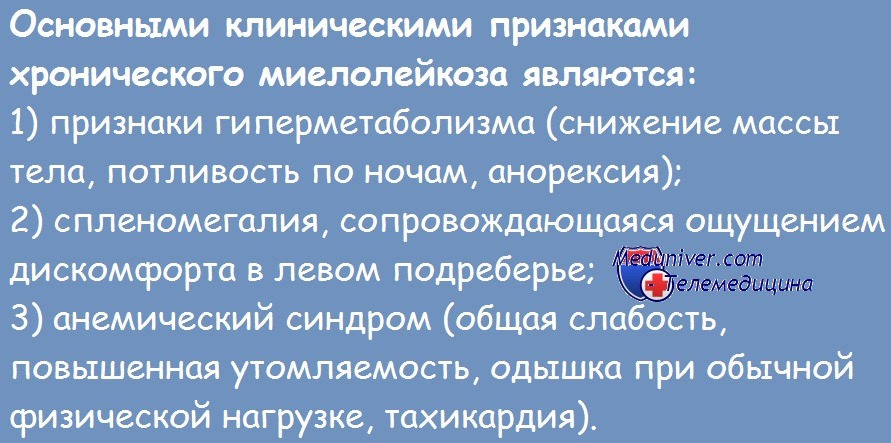

Клинигеский анализ крови при хроническом миелолейкозе. В периферической крови на момент диагностики выявляется лейкоцитоз, обычно более 50 • 109/л (возможен и более низкий уровень лейкоцитов — 15-20 • 109/л) со сдвигом влево за счет палочкоядерных нейтрофилов, метамиелоцитов, миелоцитов, редко — промиелоцитов.

Могут выявляться единичные бластные клетки (прогностически неблагоприятный признак). Характерна эозинофильно-базофильная ассоциация — увеличение количества эозинофилов и базофилов, часто морфологически аномальных. В 30% случаев определяется нормохромная нормоцитарная анемия легкой степени, у 30% больных выявляется тромбоцитоз; реже — тромбоцитопения (неблагоприятный признак).

Миелограмма при хроническом миелолейкозе. При исследовании миелограммы (которая не всегда необходима для постановки диагноза) выявляются гиперклеточный костный мозг и гиперплазия нейтрофильного ростка (лейкоэритробластическое соотношение достигает 10-20:1 и более). Гранулоциты при хроническом миелолейкозе обладают практически нормальной фагоцитарной и бактерицидной активностью.

Количество клеток базофильного и эозинофильного рядов увеличено, нередко встречаются аномальные формы; возможен мегакариоцитоз.

Гистологигеское исследование костного мозга при хроническом миелолейкозе. При исследовании костного мозга методом трепанобиопсии выявляется его гиперклеточность и выраженная миелоидная гиперплазия (лейко-эритробластическое соотношение более 10:1); количество предшественников эритроцитов уменьшено. Мегакариоцитоз отмечается у 40-50%, возможен морфологический атипизм клеток. При прогрессировании (фаза акселерации) нередко развивается ретикулиновый, реже — коллагеновый фиброз костного мозга.

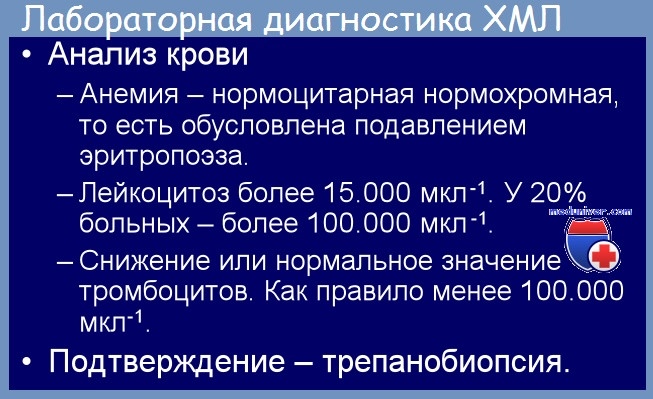

Цитогенетическое и молекулярно-генетическое исследование при хроническом миелолейкозе. При цитогенетическом исследовании у 95-97% больных выявляется Ph-хромосома. При отсутствии Ph-хромосомы методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) можно обнаружить 1 клетку с транслокацией BCR-ABL на 200-500 нормальных клеток. Метод удобен для мониторинга минимальной остаточной болезни, выполняется на образцах периферической крови, цитологических и морфологических препаратах крови и костного мозга, срезах гистологических препаратов.

Для диагностики и мониторирования заболевания используется также ПЦР, которая позволяет выявить одну патологическую клетку среди 104-106 нормальных.

При отрицательных результатах обоих методов (цитогенетического и молекулярно-генетического) диагностируется один из вариантов МДС/МПЗ.

При молекулярно-генетических исследованиях у больных в фазе акселерации и бластном кризе выявляются повреждения ряда генов (ТР53, RBI, MYC, RAS, pl6, AML1, EVI1), однако их роль в трансформации заболевания пока не установлена.

Цитохимические исследования при хроническом миелолейкозе. Характерным цитохимическим признаком развернутой фазы хронического миелолейкоза является резкое снижение уровня щелочной фосфатазы нейтрофилов — до 2-4 ед. (норма — 8-80 ед.). Нормальные или повышенные показатели не исключают диагноза хронического миелолейкоза.

Биохимические исследования при хроническом миелолейкозе. Характерно увеличение уровня сывороточного витамина В12 и витамин В12-связывающей способности сыворотки крови вследствие увеличенной продукции транскобаламина гранулоцитами. Повышенное разрушение клеток приводит к гиперурикемии, особенно при цитостатической терапии. Может выявляться также повышение железосвязывающей способности сыворотки крови, уровня гистамина, снижение лейцинаминопептидазы.

Диагноз хронического миелолейкоза ставится на основании клинико-лабораторных данных (спленомегалия, лейкоцитоз со сдвигом в лейкоцитарной формуле влево и наличием промежуточных форм нейтрофилов, эозинофильно-базофильная ассоциация, усиленный миелопоэз в костном мозге, низкий уровень щелочной фосфатазы нейтрофилов) и подтверждается обнаружением Ph-хромосомы, t(9;22)(q34;qll.2) или гена BCR-ABL (цитогенетическими или молекулярно-генетическими методами).

Выделяют 3 стадии хронического миелолейкоза: хроническую, фазу акселерации и бластный криз.

Критерии для определения стадии хронического миелолейкоза (ВОЗ)

— Хроническая фаза хронического миелолейкоза: нет признаков других фаз заболевания; нет симптомов (после лечения).

— Фаза акселерации (при наличии одного и более признаков) хронического миелолейкоза:

1) 10-19% бластов в крови или костном мозге;

2) количество базофилов в периферической крови не менее 20%;

3) персистирующая тромбоцитопения (меньше 100 • 109/л), не связанная с лечением, или персистирующий тромбоцитоз больше 1000 • 109/л, резистентный к терапии;

4) нарастающие спленомегалия и лейкоцитоз, резистентные к терапии (удвоение количества лейкоцитов меньше 5 дней);

5) новые хромосомные изменения (появление нового клона).

Наряду с одним из вышеперечисленных признаков фазы акселерации обычно выявляется пролиферация мегакариоцитов, ассоциирующаяся с ретикулиновым или коллагеновым фиброзом, или выраженная дисплазия гранулоцитарного ростка.

— Бластный криз хронического миелолейкоза:

1) не менее 20% бластов в крови или костном мозге;

2) экстрамедуллярная пролиферация властных клеток;

3) большое количество агрегатов бластных клеток в трепанобиоптате.

Основной лабораторный признак фазы акселерации и бластного криза — прогрессирующее увеличение промиелоцитов и бластов в периферической крови и костном мозге. При цитохимических исследованиях в фазе бластного криза у 70% пациентов определяется миелоидный, у 30% — лимфоидный вариант, которые имеют сходные черты соответственно с ОМЛ и ОЛЛ:

а) средний возраст больных с лимфоидным кризом меньше, чем больных с миелоидным;

б) нейролейкоз чаще развивается у больных с лимфоидным кризом;

в) непосредственные результаты лечения при лимфоидном варианте криза существенно лучше.

— Также рекомендуем «Дифференциальная диагностика хронического миелолейкоза — критерии»

Оглавление темы «Опухоли крови»:

- Диагностика хронического миелолейкоза — анализы

- Дифференциальная диагностика хронического миелолейкоза — критерии

- Прогноз хронического миелолейкоза — эффективность лечения

- Лечение хронического миелолейкоза — трансплантация костного мозга, химиотерапия

- Эссенциальная (первичная) тромбоцитемия — причины, клиника

- Диагностика эссенциальной тромбоцитемии — анализы

- Лечение эссенциальной тромбоцитемии — эффективность, прогноз

- Лимфогранулематоз (лимфома Ходжкина) — причины, механизмы развития

- Классификация лимфогранулематоза — морфологические варианты

- Клиника лимфогранулематоза — стадии

Источник

Причины миелолейкоза

Миелоидный лейкоз — это раковое заболевание крови, поражающее стволовые клетки костного мозга. Оно долгое время протекает бессимптомно. Миелолейкоз на ранних стадиях обнаруживается случайно — при анализах крови в связи с другими заболеваниями. Существует острый и хронический лейкоз. Для того чтобы диагностировать миелобластный лейкоз необходимо пройти обследование. Какие анализы при миелолейкозе нужно сдавать, будет рассказано ниже.

На сегодняшний момент причины развития этой болезни до конца не выяснены. Известно, что такой диагноз ставится в 20% всех случаев раковых заболеваний крови. Подвержены миелолейкозу женщины и мужчины в возрасте 30-50 лет, реже дети. Среди основных причин развития болезни называют хромосомные изменения в клетках — в одной хромосоме происходят мутации, в результате которых появляется ген, состоящий из разных частей хромосомы. Этот ген нарушает кроветворную функцию в организме, что становится причиной онкологического заболевания.

К провоцирующим факторам развития миелобластного лейкоза относят следующие:

- Наследственность.

- Приём некоторых препаратов от опухолей.

- Воздействие радиации.

- Электромагнитные излучения.

- Вирусы.

- Воздействие химических веществ.

В группу риска по заболеваемости раком крови относят людей с уже обнаруженными онкологическими заболеваниями и подвергавшихся по этому поводу лучевой терапии, а также всех сотрудников предприятий, которые регулярно получают высокие дозы радиации.

Стадии миелолейкоза и симптомы

Рак крови в своём развитии проходит три стадии:

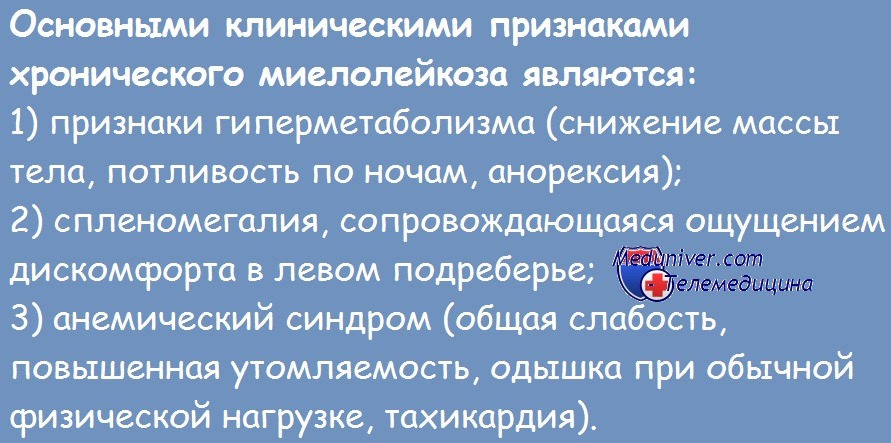

- Хроническая, при которой больной не испытывает никаких симптомов. Заболевание протекает в скрытой форме. Недомогание и слабость ощущаются заболевшим как симптомы переутомления. С развитием патологического состояния пациент начинает терять в весе, у него пропадает аппетит. В левой части живота, особенно после приёма пищи, появляется боль. Она свидетельствует об увеличении селезёнки. В редких случаях к указанным симптомам может добавляться нарушение зрения, одышка, появляются кровотечения.

- Акселерации, при которой обостряются и нарастают все симптомы хронической стадии. В этой фазе наблюдается упадок сил, обильное потоотделение, беспричинное повышение температуры до 38-39 градусов. Человек постоянно теряет вес, его мучают бесконечные боли в левом подреберье. Увеличенную в размерах селезёнку можно прощупать самостоятельно. На стадии акселерации происходит поражение сердечно-сосудистой системы, которое будет выражаться в частых сердечных приступах, аритмии.

- Терминальная (последняя) стадия миелолейкоза, при которой состояние пациента резко ухудшается. Он ощущает нетерпимые боли в костях, что является результатом поражения злокачественными клетками красного костного мозга. Продолжается потеря веса, держится высокая температура. На теле появляются синяки и кровоподтёки, т.к. снижается количество тромбоцитов. Из-за интенсивного увеличения в размерах селезёнки в животе появляется чувство тяжести, боли и распирания. В это время пациенты очень восприимчивы к различным инфекционным заболеваниям, которые могут стать причиной их смерти.

Диагностика и анализы при миелоидном лейкозе

При подозрении на миелоидный лейкоз пациенту предлагается пройти ряд исследований — УЗИ диагностику органов брюшной полости и лабораторные анализы крови:

- Общий анализ крови.

- Биопсия красного костного мозга.

- ПЦР крови.

- Цитогенетическое исследование крови.

УЗИ органов брюшной полости

На хронической стадии болезни происходит увеличение селезёнки в размерах. На этапе акселерации УЗИ селезёнки и печени показывает их увеличение более чем на 10 см, а во время бластного криза селезёнка достигает огромных размеров — она занимает почти всю брюшную полость. Её вес колеблется в пределах 5-8 кг.

Подготовка к ультразвуковому исследованию органов брюшной полости проводится натощак. Пить воду тоже нельзя как минимум за 4 часа до процедуры. За 2 дня до этого из меню исключаются все продукты, способные привести к газообразованию, а также алкогольные напитки. Пациентам, страдающим запорами, рекомендуют провести очистительную клизму. Перед УЗИ нельзя курить.

Результаты исследования пациент получает сразу после процедуры.

Общий анализ крови

Когда больной приходит к врачу с жалобами на общее недомогание, головные боли и усталость, врач отправляет его на общий анализ крови, который является очень результативным и показательным при многих заболеваниях. Несмотря на то что они имеет множество показателей, поставить диагноз всего лишь на этом исследовании невозможно.

Сдаётся анализ утром, натощак. Необходимо исключить за сутки употребление в пищу жирных продуктов, т.к. это может исказить результат. В качестве биологического материала используют капиллярную кровь из подушечки пальца. Обычно результат бывает готов через несколько часов.

На хроническом этапе распознать заболевание сможет только общий анализ крови, который показывает при наличии патологического процесса увеличение незрелых клеток крови, базофилов (больше 0,1%), эозинофилов (более 5%) и серьёзное увеличение лейкоцитов (более 9 тысяч) и понижение тромбоцитов без особых причин (у взрослого — менее 180, у детей с года — менее 160).

На стадии акселерации общий анализ крови показывает:

- число миелобластов увеличивается до 20% — у здорового человека их быть в крови не должно;

- количество базофилов увеличивается до 20%

- до 100 тысяч единиц снижается уровень тромбоцитов;

- продолжает расти число лейкоцитов.

На терминальной стадии общий анализ крови свидетельствует:

- об увеличении числа миело и лимфобластов на 20 и более процентов;

- о появлении в костном мозге больших скоплений бластов.

Это незрелые клетки крови, которые в дальнейшем преобразуются в кровяные тельца. При отсутствии патологии в крови они не встречаются. Поэтому при обнаружении бластов в крови проверяют и костный мозг на их наличие.

Исследование красного костного мозга при миелобластном лейкозе

Клетки крови вырабатываются красным костным мозгом. Для того чтобы подтвердить диагноз, проводят пункцию красного костного мозга и отправляют на исследование часть кости. Чаще всего биопсию берут из грудинных, тазовых (у взрослых), пяточных костей (у детей до 2-х лет).

Врач под местной анестезией специальным шприцем с иглой прокалывает кость — у взрослых на глубине 3-4 см, у детей — 1-2 см — и набирает в шприц ткань из полости кости. Затем полученный биоматериал наносят на стёкла и изучают под микроскопом в лаборатории.

Подготовка к процедуре будет заключаться в следующем: проводится беседа с врачом о наличии аллергической реакции на анестетик. Кроме того, пациенту, принимающему кроверазжижающие препараты, рекомендуют воздержаться от них в течение 2-х недель.

Накануне пункции больному нужно очистить кишечник и мочевой пузырь, принять душ, мужчине удалить растительность на груди в месте прокола. Больному даётся успокоительное, за 30 минут анестетик. После этого доктор прокалывает мягкие ткани в районе кости, нащупывает её и вводит туда иглу со шприцем, осуществляя забор биоматериала. После этого место прокола обрабатывается антисептиком. Время процедуры — 20-30 минут. Исследование образца занимает от 2 до 4 часов, в некоторых случаях — при отсутствии собственной лаборатории — на получение результата может уйти до месяца.

Пациент может через 30 минут отправиться домой. В течение 3 дней нельзя принимать душ и ванну, чтобы не мочить место прокола.

Пункция красного мозга не проводится в следующих случаях:

- при остром инфаркте миокарда;

- при остром нарушении мозгового кровообращения;

- при гипертоническом кризе;

- во время приступа стенокардии.

На хронический миелолейкоз в результатах анализа указывает количество лейкоцитов, выше 17 у взрослых и более 35% у детей после 5 лет. Если количество бластов (эритробласты, нормобласты) повышено на 20% — речь идёт об остром лейкозе.

ПЦР на наличие гена BCR — ABL1

Метод полимеразно-цепной реакции позволяет с высокой точностью определить не только наличие вирусов, но и хромосомные аномалии. ПЦР направлен на поиски гена BCR — ABL1, вызывающего рак крови. Это очень сложный химический процесс, требующий специальных лабораторных условий и высокой квалификации профессионалов.

Для анализа берут венозную кровь или красный костный мозг. Если требуется анализ крови, то у больного утром натощак берётся венозная кровь. Для достоверности анализа рекомендуется не применять лекарственных препаратов за 2 недели до анализа. Результаты готовятся в течение суток. Если обнаружен ген BCR — ABL1, даже в небольших количествах, значит диагноз хронического миелолейкоза подтверждается.

Цитогенетическое исследование на наличие Ph филадельфийской хромосомы

Наличие филадельфийской хромосомы подтверждает диагноз миелобластный лейкоз. Эта хромосома появляется в результате объединения двух участков на 22-ой хромосоме. Поиск Ph проводится методом ПЦР, о котором говорилось выше.

Данная хромосомная аномалия наблюдается в 95% случаев хронической стадии болезни, значит этот метод помогает определить заболевание на ранней стадии.

Профилактика и лечение миелолейкоза

Благодаря указанным методам диагностики становится возможным обнаружить болезнь на начальной стадии и приступить к её лечению. К сожалению, до сих пор не существует препаратов, способных вылечить от миелолейкоза, но на время можно продлить жизнь онкобольного. Продолжительность жизни пациента будет зависеть от того, в какой стадии развития патологии он находился при обращении к врачу.

Основная цель терапии — препятствовать бесконтрольному росту патологических клеток крови. Для это назначают следующее лечение:

- медикаменты для остановки роста опухоли;

- лучевая терапия;

- пересадка костного мозга;

- химиотерапия.

100% выздоровление возможно только в тех случаях, когда костный мозг донора полностью идентичен костному мозгу пациента.

Профилактических мер для предотвращения миелобластного лейкоза не существует. Важно ежегодно сдавать общий анализ крови и при появлении первых признаков заболевания обращаться за помощью к квалифицированным специалистам.

Источник

Причины миелолейкоза

Миелоидный лейкоз — это раковое заболевание крови, поражающее стволовые клетки костного мозга. Оно долгое время протекает бессимптомно. Миелолейкоз на ранних стадиях обнаруживается случайно — при анализах крови в связи с другими заболеваниями. Существует острый и хронический лейкоз. Для того чтобы диагностировать миелобластный лейкоз необходимо пройти обследование. Какие анализы при миелолейкозе нужно сдавать, будет рассказано ниже.

На сегодняшний момент причины развития этой болезни до конца не выяснены. Известно, что такой диагноз ставится в 20% всех случаев раковых заболеваний крови. Подвержены миелолейкозу женщины и мужчины в возрасте 30-50 лет, реже дети. Среди основных причин развития болезни называют хромосомные изменения в клетках — в одной хромосоме происходят мутации, в результате которых появляется ген, состоящий из разных частей хромосомы. Этот ген нарушает кроветворную функцию в организме, что становится причиной онкологического заболевания.

К провоцирующим факторам развития миелобластного лейкоза относят следующие:

- Наследственность.

- Приём некоторых препаратов от опухолей.

- Воздействие радиации.

- Электромагнитные излучения.

- Вирусы.

- Воздействие химических веществ.

В группу риска по заболеваемости раком крови относят людей с уже обнаруженными онкологическими заболеваниями и подвергавшихся по этому поводу лучевой терапии, а также всех сотрудников предприятий, которые регулярно получают высокие дозы радиации.

Стадии миелолейкоза и симптомы

Рак крови в своём развитии проходит три стадии:

- Хроническая, при которой больной не испытывает никаких симптомов. Заболевание протекает в скрытой форме. Недомогание и слабость ощущаются заболевшим как симптомы переутомления. С развитием патологического состояния пациент начинает терять в весе, у него пропадает аппетит. В левой части живота, особенно после приёма пищи, появляется боль. Она свидетельствует об увеличении селезёнки. В редких случаях к указанным симптомам может добавляться нарушение зрения, одышка, появляются кровотечения.

- Акселерации, при которой обостряются и нарастают все симптомы хронической стадии. В этой фазе наблюдается упадок сил, обильное потоотделение, беспричинное повышение температуры до 38-39 градусов. Человек постоянно теряет вес, его мучают бесконечные боли в левом подреберье. Увеличенную в размерах селезёнку можно прощупать самостоятельно. На стадии акселерации происходит поражение сердечно-сосудистой системы, которое будет выражаться в частых сердечных приступах, аритмии.

- Терминальная (последняя) стадия миелолейкоза, при которой состояние пациента резко ухудшается. Он ощущает нетерпимые боли в костях, что является результатом поражения злокачественными клетками красного костного мозга. Продолжается потеря веса, держится высокая температура. На теле появляются синяки и кровоподтёки, т.к. снижается количество тромбоцитов. Из-за интенсивного увеличения в размерах селезёнки в животе появляется чувство тяжести, боли и распирания. В это время пациенты очень восприимчивы к различным инфекционным заболеваниям, которые могут стать причиной их смерти.

Диагностика и анализы при миелоидном лейкозе

При подозрении на миелоидный лейкоз пациенту предлагается пройти ряд исследований — УЗИ диагностику органов брюшной полости и лабораторные анализы крови:

- Общий анализ крови.

- Биопсия красного костного мозга.

- ПЦР крови.

- Цитогенетическое исследование крови.

УЗИ органов брюшной полости

На хронической стадии болезни происходит увеличение селезёнки в размерах. На этапе акселерации УЗИ селезёнки и печени показывает их увеличение более чем на 10 см, а во время бластного криза селезёнка достигает огромных размеров — она занимает почти всю брюшную полость. Её вес колеблется в пределах 5-8 кг.

Подготовка к ультразвуковому исследованию органов брюшной полости проводится натощак. Пить воду тоже нельзя как минимум за 4 часа до процедуры. За 2 дня до этого из меню исключаются все продукты, способные привести к газообразованию, а также алкогольные напитки. Пациентам, страдающим запорами, рекомендуют провести очистительную клизму. Перед УЗИ нельзя курить.

Результаты исследования пациент получает сразу после процедуры.

Общий анализ крови

Когда больной приходит к врачу с жалобами на общее недомогание, головные боли и усталость, врач отправляет его на общий анализ крови, который является очень результативным и показательным при многих заболеваниях. Несмотря на то что они имеет множество показателей, поставить диагноз всего лишь на этом исследовании невозможно.

Сдаётся анализ утром, натощак. Необходимо исключить за сутки употребление в пищу жирных продуктов, т.к. это может исказить результат. В качестве биологического материала используют капиллярную кровь из подушечки пальца. Обычно результат бывает готов через несколько часов.

На хроническом этапе распознать заболевание сможет только общий анализ крови, который показывает при наличии патологического процесса увеличение незрелых клеток крови, базофилов (больше 0,1%), эозинофилов (более 5%) и серьёзное увеличение лейкоцитов (более 9 тысяч) и понижение тромбоцитов без особых причин (у взрослого — менее 180, у детей с года — менее 160).

На стадии акселерации общий анализ крови показывает:

- число миелобластов увеличивается до 20% — у здорового человека их быть в крови не должно;

- количество базофилов увеличивается до 20%

- до 100 тысяч единиц снижается уровень тромбоцитов;

- продолжает расти число лейкоцитов.

На терминальной стадии общий анализ крови свидетельствует:

- об увеличении числа миело и лимфобластов на 20 и более процентов;

- о появлении в костном мозге больших скоплений бластов.

Это незрелые клетки крови, которые в дальнейшем преобразуются в кровяные тельца. При отсутствии патологии в крови они не встречаются. Поэтому при обнаружении бластов в крови проверяют и костный мозг на их наличие.

Исследование красного костного мозга при миелобластном лейкозе

Клетки крови вырабатываются красным костным мозгом. Для того чтобы подтвердить диагноз, проводят пункцию красного костного мозга и отправляют на исследование часть кости. Чаще всего биопсию берут из грудинных, тазовых (у взрослых), пяточных костей (у детей до 2-х лет).

Врач под местной анестезией специальным шприцем с иглой прокалывает кость — у взрослых на глубине 3-4 см, у детей — 1-2 см — и набирает в шприц ткань из полости кости. Затем полученный биоматериал наносят на стёкла и изучают под микроскопом в лаборатории.

Подготовка к процедуре будет заключаться в следующем: проводится беседа с врачом о наличии аллергической реакции на анестетик. Кроме того, пациенту, принимающему кроверазжижающие препараты, рекомендуют воздержаться от них в течение 2-х недель.

Накануне пункции больному нужно очистить кишечник и мочевой пузырь, принять душ, мужчине удалить растительность на груди в месте прокола. Больному даётся успокоительное, за 30 минут анестетик. После этого доктор прокалывает мягкие ткани в районе кости, нащупывает её и вводит туда иглу со шприцем, осуществляя забор биоматериала. После этого место прокола обрабатывается антисептиком. Время процедуры — 20-30 минут. Исследование образца занимает от 2 до 4 часов, в некоторых случаях — при отсутствии собственной лаборатории — на получение результата может уйти до месяца.

Пациент может через 30 минут отправиться домой. В течение 3 дней нельзя принимать душ и ванну, чтобы не мочить место прокола.

Пункция красного мозга не проводится в следующих случаях:

- при остром инфаркте миокарда;

- при остром нарушении мозгового кровообращения;

- при гипертоническом кризе;

- во время приступа стенокардии.

На хронический миелолейкоз в результатах анализа указывает количество лейкоцитов, выше 17 у взрослых и более 35% у детей после 5 лет. Если количество бластов (эритробласты, нормобласты) повышено на 20% — речь идёт об остром лейкозе.

ПЦР на наличие гена BCR — ABL1

Метод полимеразно-цепной реакции позволяет с высокой точностью определить не только наличие вирусов, но и хромосомные аномалии. ПЦР направлен на поиски гена BCR — ABL1, вызывающего рак крови. Это очень сложный химический процесс, требующий специальных лабораторных условий и высокой квалификации профессионалов.

Для анализа берут венозную кровь или красный костный мозг. Если требуется анализ крови, то у больного утром натощак берётся венозная кровь. Для достоверности анализа рекомендуется не применять лекарственных препаратов за 2 недели до анализа. Результаты готовятся в течение суток. Если обнаружен ген BCR — ABL1, даже в небольших количествах, значит диагноз хронического миелолейкоза подтверждается.

Цитогенетическое исследование на наличие Ph филадельфийской хромосомы

Наличие филадельфийской хромосомы подтверждает диагноз миелобластный лейкоз. Эта хромосома появляется в результате объединения двух участков на 22-ой хромосоме. Поиск Ph проводится методом ПЦР, о котором говорилось выше.

Данная хромосомная аномалия наблюдается в 95% случаев хронической стадии болезни, значит этот метод помогает определить заболевание на ранней стадии.

Профилактика и лечение миелолейкоза

Благодаря указанным методам диагностики становится возможным обнаружить болезнь на начальной стадии и приступить к её лечению. К сожалению, до сих пор не существует препаратов, способных вылечить от миелолейкоза, но на время можно продлить жизнь онкобольного. Продолжительность жизни пациента будет зависеть от того, в какой стадии развития патологии он находился при обращении к врачу.

Основная цель терапии — препятствовать бесконтрольному росту патологических клеток крови. Для это назначают следующее лечение:

- медикаменты для остановки роста опухоли;

- лучевая терапия;

- пересадка костного мозга;

- химиотерапия.

100% выздоровление возможно только в тех случаях, когда костный мозг донора полностью идентичен костному мозгу пациента.

Профилактических мер для предотвращения миелобластного лейкоза не существует. Важно ежегодно сдавать общий анализ крови и при появлении первых признаков заболевания обращаться за помощью к квалифицированным специалистам.

Источник