Кровь на серологический и бактериальный анализ

Диагностика бактериальных инфекций. Бактериологическое и серологическое исследованиеБактериологический метод включает бактериоскопию материала от больного, выделение чистой культуры возбудителя и его идентификацию с определением чувствительности к антибиотикам и химиопрепаратам. Выбор материала для исследования бактериоскопическим методом зависит от предполагаемой этиологии заболевания, стадии болезни с учетом ее патогенеза, биологических свойств возбудителя и других моментов. 5. Налет и слизь с миндалин, из зева и носа, отделяемое с конъюнктивы, половых органов (дифтерия).

8. Отечная жидкость, кусочки пораженных мышц, некрозированные ткани (анаэробные инфекции); отделяемое ран (ботулизм; в случае необходимости и столбняк). Бактериологические исследования при особо опасных инфекциях (чума, туляремия, бруцеллез, холера (при которой исследуются только испражнения(!)) выполняются в специальных режимных лабораториях, исключающих возможность самозаражения ее сотрудников при работе с бактериальными культурами и распространение возбудителей за пределы этих лабораторий. Серологические исследования. Внедрены в клинику несколько позднее бактериологического метода, предложенного Р. Кохом. В 1896 г. Ф. Видаль обнаружил, что сыворотки крови больных брюшным тифом к концу 1-й недели болезни приобретают способность агглютинировать брюшнотифозную палочку — возбудителя брюшного тифа (положительная реакция Видаля). При полимикробной этиологии инфекционных болезней после открытия Видаля стали также прибегать к определению титров сывороточных агглютининов к выделяемым из патологического материала нескольким видам бактерий (реакция аутовидаля) и контролировать их динамику в зависимости от стадии болезни. Наиболее высокие титры агглютининов к одному из видов выделенных бактерий свидетельствуют в пользу его большей этиологической причастности к развитию болезни. Уже в начале применения реакции Видаля в клинике было замечено, что самые тяжелые формы, например, брюшного тифа могут протекать при отсутствии в крови агглютининов (отрицательная реакции Видаля), что указывает на относительную диагностическую ценность этого метода как при брюшном тифе, так и при других инфекционных болезней. Позднее он был заменен более чувствительными серологическими методами. Но приоритетное значение открытия Видаля останется навсегда. В настоящее время для серологической диагностики бактериальных инфекций применяют более чувствительные методы, когда антиген бактерий сорбируют на поверхности эритроцитов (эритроцитарные диагностикумы1). Таким образом, были разработаны принципиально новые серологические реакции: прямой (РПГА) и непрямой гемагглютинации (РИГА). Они широко применяются для серологической диагностики многих бактериальных, вирусных и других инфекций (брюшного тифа, сальмонеллеза, шигеллезов, бруцеллеза, туляремии и др.). Сохраняет свое диагностическое значение реакция преципитации при некоторых заболеваниях (ботулизме и сибирской язве — реакция Асколи для ее диагностики у животных). В серодиагностике особенно широко в настоящее время применяется реакция связывание комплемента (РСК), предложенная в 1901 г. французскими исследователями Борде и Жангу (сифилис, гонорея, бруцеллез, токсоплазмоз, туберкулез, проказа, сап). РСК имеет наибольшее значение для серодиагностики вирусных инфекций (грипп, другие ОРВИ, герпес, энцефалит, эпидемический паротит, орнитоз и др.), а также многочисленных риккетсиозов. — Также рекомендуем «Аллергологические диагностические пробы. Диагностика вирусных инфекций» Оглавление темы «Диагностика инфекционных заболеваний»: |

Источник

Рубрика: База знаний

Опубликовано 22.12.2017 ·

Комментарии: Комментарии к записи Серология отключены ·

На чтение: 5 мин

·

Просмотры:

— 9 199

Серология что это?

Серология (от лат. serum — «сыворотка», logos — «наука») представляет собой раздел иммунологии, который изучает специфику взаимодействия сывороточных антител с антигенами.

Основа диагностики — обнаружение специфических антител, которые образуются в качестве реакции на инфицирование организма определенным антигеном. В зависимости от того, какие антитела обнаружены в крови, делается вывод о характере инфекции, а количество этих антител говорит о степени активности инфекционного заболевания.

Материал, взятый на исследование в рамках серологического анализа крови, изучается на предмет наличия ВИЧ-инфекции, сифилиса и других опасных заболеваний — герпеса, кишечных инфекций, краснухи, токсоплазмоза, хламидиоза, кори, вирусных гепатитов, хламидиоза. Кроме того, это исследование позволяет утвердить группу крови, определить специфичность белков.

Итак, серологические исследования проводят:

- если поставлен предварительный диагноз и теперь требуется его подтверждение. Исследование основывается на добавлении соответствующего антигена в сыворотку крови. Ответная реакция позволяет сделать вывод о налиии или отсутствии заболевания;

- если диагноз поставить не удается. В рамках исследования в кровь добавляют антитела и определяют вид антигенов, что позволяет определить конкретное заболевание;

- если необходимо подтвердить группу крови и резус-фактор.

Таким образом серологический анализ крови помогает поставить диагноз или назначить наиболее эффективное лечение — при минимальных временных и финансовых затратах.

К достоинствам серологических исследований можно отнести:

- возможность выявления патологических микроорганизмов на ранних стадиях инфекции;

- контроль развития заболевания и уровень эффективности проводимой терапии;

- отсутствие необходимости специальной подготовки перед взятием биоматериала;

- оперативность. Результат будет доступен через два-три часа, что в условиях стационарного лечения очень важно;

- финансовую доступность реагента, что позволяет проводить пробы так часто, как это нужно;

- отсутствие противопоказаний.

Как проводится серологическое исследование

Забор крови проводится из локтевой вены. Важный момент — кровь берется не шприцом, а самотеком — в вену вводится игла без шприца и собирается в пробирку до пяти мл крови. Проводится процедура с утра натощак.

В зависимости от реакций, которые лежат в основе исследования, выделяют несколько видов процедур:

- реакция нейтрализации. Основывается на свойстве антител иммунной сыворотки реагировать как нейтрализующее средство на микроорганизмы или токсины, предупреждая их негативное воздействие на организм;

- реакция агглютинации. Может быть прямой или непрямой. В первом случае речь идет об изучении сыворотки крови на предмет присутствия антител (осуществляется вброс убитых микробов в материал, и оценивается реакция — если есть осадок в виде хлопьев, реакция положительная), непрямая реакция основана на введении в материал эритроцитов с адсорбированными на них антигенами (фестончатый осадок говорит о положительной реакции);

- реакция преципитации. Раствор антигена наслаивается на иммунную сыворотку (выполняет роль жидкой среды). Используется растворимый антиген. Если комплекс антиген-антитело выпадает в осадок, реакция считается положительной;

- реакция с участием комплемента. Область применение — обнаружение инфекционных заболеваний. Активируется комплемент и исследуются реакции;

- реакция с мечеными антигенами и антителами. Основывается на том, что антигены тканей или микробы, обработанные особым образом, начинают излучать свет под воздействием УФ-лучей. Метод широко применяется не только при диагностике антигенов, но также для определения гормонов, ферментов, лекарственных средств.

К сдаче анализа необходимо подготовиться: за четыре дня пациент должен отказаться от приема сердечных препаратов, нужно также исключить алкоголь в любом его проявлении, острую и жирную еду, сладости, ограничить физические усилия, избегать стрессов.

Если не соблюдать эти правила, повышается риск ложноположительного результата. Перед назначением повторной сдачи анализов врач обязательно должен выяснить, что делал пациент за день до процедуры, и дать рекомендации по правильной подготовке к обследованию.

Серологический анализ: расшифровка

Серологическое исследование крови — анализ, который позволяет определить/подтвердить тип возбудителя инфекции, помогает специалисту поставить диагноз. Это незаменимая помощь, если врач не может подобрать лекарственную терапию, так как возбудители различных заболеваний отличаются разной чувствительностью к действию конкретных лекарств и антибиотиков.

После того, как процедура сбора материала закончена, лаборанты приступают к следующему этапу — расшифровывают показатели. Так, если в крови у пациента антитела не обнаружены, можно делать вывод, что в организме нет инфекций — результат анализа в таком случае положительный.

Но такое положение вещей, скорее, исключение из правил: если есть симптомы заболевания, серологические исследования выявляют и доказывают наличие серьезной патологии в организме.

Сначала в организме с помощью анализа находят возбудителей заболеваний, далее оценивают количество антител, на основании чего делают вывод о том, насколько серьезно развита инфекция.

Серологическое исследование на гепатит, ВИЧ, сифилис: особенности

Сифилис. При проведении анализа на сифилис специалисты ищут белки, отвечающие за поступление в человеческий организм возбудителя инфекции — речь идет о трепонеме бледной. В качестве биологического материала в этом случае выступает сыворотка крови.

Гепатиты. Вирусные гепатиты — серьезные инфекционные заболевания, опасность которых заключается в том, что они достаточно долгое время могут жить в организме, никак себя не проявляя. Выявить заболевание в ранней фазе, когда оно лучше поддается лечению, можно проведя анализ на маркеры — маркеры появляются в крови после перенесенного заболевания или введения вакцины.

Нужно понимать, что выявление возбудителя возможно только через 1,5-2 месяца после инфицирования. Если анализ сдает беременная женщина, возможен ложноположительный результат.

Рекомендуем к просмотру медицинский сайт https://tabletix.ru/. На сайте найдете полезную информацию, врачебные мнения.

Если вы наблюдаете один или несколько из симптомов, указанных ниже, стоит задуматься о сдаче серологического анализа:

- рвота;

- плохой аппетит или его отсутствие;

- беспричинное бессилие организма, переутомление;

- желтоватый цвет лица;

- изменения цвета кала и мочи.

ВИЧ. Если анализ на ВИЧ показал положительный результат, это не говорит о том, что пациент инфицирован СПИДом. Если заражение произошло недавно (не более двух месяцев назад), наличие антител не позволяет определить факт развития заболевания. Назначается повторное исследование.

Серологический анализ крови — важнейший метод исследования, основное назначение которого заключается в оперативном выявлении вирусов, инфекций, микробов в организме.

Этот уникальный лабораторный «инструмент» позволяет определить любое заболевание, которое является следствием угнетения иммунитета, поэтому не ленитесь, а регулярно сдавайте анализ, чтобы иметь возможность вовремя выявить болезнь и быстро от нее избавиться.

— 9 199

Источник

Серология – это отрасль науки, которая изучает процессы, которые протекают в сыворотке крови человека. Это прикладная дисциплина, которая находится на стыке иммунологии, биохимии и лабораторной диагностики. В переводе с латыни, «serum» — это означает сыворотка. Что такое «сыворотка крови», и откуда она берется? Что можно определить с помощью серологического анализа?

Сыворотка и серологические реакции

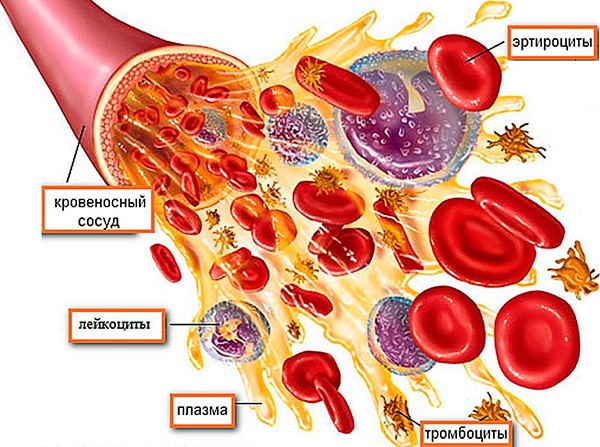

Кровь – это уникальная жидкая ткань, которая, кроме важнейшей функции – переноса кислорода к тканям и отведения от них углекислого газа – выполняет еще много полезной работы. Она транспортирует различные соединения, в нее секретируются гормоны, посланные к органам-мишеням от эндокринных желез с «особыми поручениями».

Кровь выполняет защитную функцию, за счет находящихся в ней антител, которые представлены белками класса иммуноглобулинов. Защищают нас от внедрения гнойной инфекции и хищные лейкоциты – нейтрофилы, которые постоянно ищут и уничтожают микробов. В норме кровь по большей части стерильна (см. статью Анализ на стерильность крови). Как же все эти, и многие другие процессы могут протекать в одно и то же время?

Очень просто. Кровь неоднородна по составу. Если цельную кровь поместить в пробирку, и добавить туда немного цитрата натрия или гепарина, чтобы она не свернулась, а потом отцентрифугировать, то содержимое пробирки разделится на два слоя. В первом будут находиться клетки, а выше – часть жидкой основы, которая не содержит клеток. Это плазма, или иначе – сыворотка.

Сыворотка содержит простые вещества: ионы хлора, натрия, калия, магния. Она имеет рН 7,36 – слабощелочную реакцию. В ней находятся белки, жиры, углеводы, билирубин, мочевина, креатинин, ферменты, антитела. Именно сыворотка является субстратом для проведения многих биохимических, иммунологических и серологических анализов.

Всем известна «биохимия» крови. Но нельзя говорить о биохимическом исследовании в единственном числе, обязательно нужно уточнение. Врач сообщает пациенту о том, что ему назначен биохимический анализ крови, чтобы посмотреть общий белок, белковые фракции, билирубин, сахар, и так далее. Всего методом биохимического анализа можно обнаружить около сотни метаболитов и соединений, но такой подробный и дорогой анализ вряд ли нужен.

Серологическое исследование – это тоже целая группа сходных реакций, которые протекают в сыворотке при введении в нее определенных реагентов. Они фиксируются в количественном (выделено столько-то) или качественном (выделено или не выделено) виде. Но, увы, это слишком общая формулировка. В плазме слишком много всего находится.

Чем же занимается серология с точки зрения лабораторной диагностики, и чем она может быть полезна пациенту?

Серология на практике

Серологический анализ «заточен» только на поиск в плазме двух вещей: антигенов и антител. Известно, что все патогенные микроорганизмы и бактерии выделяют особые факторы патогенности, или вредоносности – антигены, токсины и другие вещества. В ответ организм вначале учится распознавать новый источник опасности, а затем обученные лимфоциты вырабатывают особые белки – гамма – глобулины, или антитела. Каждое антитело подходит к молекуле антигена, и блокирует ее активные центры, подходя к ней, как «ключик» к «замочку». Вот обнаружением самых разных антигенов и образовавшихся на их внедрение антител и занимается лаборатория, проводящая серологические анализы.

Можно даже сказать, что серологический анализ – это биохимическое исследование, которое направлено на поиск инфекционных болезней.

Методы серологической диагностики и ее возможности

Поскольку сыворотка – это жидкость, и многие серологические реакции связаны с введением капель, разведением растворов, кратностью – основой серологии является титр. В результате анализа можно прочитать, например, «титр антител 110». Врач говорит, что вы здоровы. Но если в анализе, например, титр 1/500, то врач хватается за голову, и говорит, что вы инфицированы. Что значат эти дроби? Ведь вторая дробь гораздо меньше первой, но почему она опаснее?

Очень просто: это степень разведения. В первом случае сыворотка, разведенная в 10 раз (10%) прореагировала со специфическим антигеном, а во втором – разведенная в 500 раз (0,2%). Во втором случае речь идет об очень высокой концентрации антител у больного человека, которые даже в таком разведении обнаруживаются серологической реакцией. Какие же ухищрения, кроме титра антител, существуют в диагностике?

Эти исследования отражают изменения, или динамику антител и защитных сил организма. Они хорошо оценивают напряженность иммунитета, который возникает после правильно проведенных прививок (поствакцинальный иммунитет). Серологическая диагностика в современной лаборатории чаще всего использует два метода: иммуноферментный анализ (ИФА) и реакцию иммунофлуоресценции мечеными антителами (РИФ).

Задачами серологического исследования являются:

- Определение антител в сыворотке к инфекционному заболеванию, с помощью постановки реакций с известными антигенами. То есть, например, врач назначает обследование на подозреваемую инфекцию, например, на брюшной тиф. Ставится реакция с брюшнотифозным антигеном для выявления специфических, вырабатываемых только против брюшнотифозных бактерий антител.

- Вторая задача может считаться обратной. В сыворотке определяется антиген, или продукты жизнедеятельности микроорганизмов с помощью известных диагностикумов, которые называются антисыворотками.

К классическим реакциям относятся: реакция агглютинации и ее развернутая форма, или пассивная гемагглютинация. Есть реакция преципитации, реакция лизиса, реакция связывания комплемента и так далее. Вряд ли необходимо описывать особенности и технику постановки каждый из этих реакций. Вместо этого, в заключение лучше перечислить плюсы и минусы серологических анализов.

Преимущества и недостатки метода

Все серологические методы имеют некоторые преимущества и недостатки. Большим плюсом является довольно высокий уровень достоверности, но одновременно с этим нельзя исключать и перекрестные реакции. В том случае, если у человека существует какая-либо аутоиммунная патология и в крови циркулирует большое количество разнообразных иммунных комплексов, то возможны и ложноположительные реакции, поэтому о стопроцентной достоверности говорить не приходится.

В том случае, если человек болеет или недавно переболел похожим заболеванием, или был вакцинирован от инфекции, возбудитель которой имеет родственные антигены, то может выйти ложноположительная или перекрестная реакция.

Большим плюсом является факт, что серологический анализ крови выполняется быстро. В отличие от бактериологического исследования, когда колониям микроорганизмов необходимо для роста несколько дней, а то и недель, серологические анализы крови готовятся в течение суток.

Как правило, эти исследования стоят недорого и вполне доступны всем категориям населения.

Пожалуй, самым важным недостатком является невозможность в ряде случаев различить, когда человек болен, а когда он здоров, но в его крови остались циркулировать антитела после выздоровления. Примером может служить хеликобактерная инфекция, которая является причиной язвы желудка. После ее полного излечения у пациента остаются антитела в течение 2 лет, и они будут выявляться при расшифровке результатов, как и в случае повторного заражения, так и в том случае, если инфекция отсутствует. Поэтому серологический способ диагностики обязательно должен дополняться другими методами.

В случае, если человек заболел впервые, то проводить исследования необходимо не раньше, чем через 2-3 недели после начала заболевания, поскольку в более ранний период антитела могут просто не выработаться. Поэтому все серологические методы исследования не могут считаться способами быстрой постановки диагноза, в первые дни после заболевания.

Наконец, серологические исследования являются прицельными: реакции проводятся на предполагаемые инфекции. Нельзя просто сдать кровь, чтобы «серология показала какую – нибудь» болезнь. И в этом смысле обычный, рутинный посев на питательные среды имеет большое преимущество.

Источник