Что такое анализ крови на микроциркуляцию

Микроциркуляцией называется движение крови по мелким кровеносным и лимфатическим сосудам – артериолам, венулам, капиллярам. При нарушении этого процесса возникает недостаточное питание тканей и застойные явления. Для лечения нужно воздействовать на причину появления этого состояния и использовать препараты, активизирующие периферическую гемодинамику.

Причины микроциркуляторных нарушений

К факторам, которые могут привести к расстройству кровотока в мелких сосудах, относятся:

- нарушение кровообращения в более крупных сосудистых сетях – ишемия, гиперемия (патологический приток крови) артериальная и венозная, недостаточность сердечной деятельности;

- обезвоживание (обильная рвота, понос, прием мочегонных, ожоги);

- чрезмерное разведение крови (инфузионная терапия, почечная недостаточность);

- усиленная активность свертывающей системы;

- разрушение стенок при воспалительных, атеросклеротических или опухолевых процессах.

Рекомендуем прочитать статью о венозном застое в органах. Из нее вы узнаете о том, что представляет собой венозный застой, где может образоваться, а также о медикаментозной терапии, лечении и профилактике данного заболевания.

А здесь подробнее об ангиопротекторах — препаратах для сосудов и вен.

Типовые формы

В зависимости от механизма нарушения микроциркуляции выделены такие формы:

- Интраваскулярная (внутри сосуда) – бывает при нарушении системного кровотока и лимфооттока, провоцирует густая кровь, закупорка тромбом, эмболом, бляшкой, разрастание внутренней оболочки. Также спазм сосудов при высоком давлении, действии гормонов стресса приводит к сбросу крови из артериальной в венозную сеть.

- Трансмуральная (через стенку) – увеличение или снижение проницаемости для жидкой части и клеток крови. Встречается при гиповитаминозе, васкулитах, потере эластичности из-за возрастных, атеросклеротических процессов.

- Экстраваскулярная (вне сосуда) – сопровождается изменением объема жидкости между клетками, нарушением ее обратного перехода в микроциркуляторное русло. Причины – застой крови, отек, аллергия, новообразования, воспаление. Приводит к обменным нарушениям, накоплению биологически активных веществ, усиливающих сосудистые реакции.

Симптомы патологии

Расстройства кровообращения могут сформироваться в любом органе, но наиболее значимые поражения возникают в миокарде, мозговой и почечной ткани, а также в сосудистой сети нижних конечностей.

Сердце

В сердечной мышце преобладающим видом нарушения микроциркуляции является ишемия. Она приводит к снижению сократительной способности миокарда. Клинические проявления – приступы стенокардии, инфаркт и внезапная остановка сердца. Может привести к смертельным осложнениям или формированию хронической недостаточности.

Первые признаки развития ишемии:

- общая слабость;

- возникновение одышки и сердцебиения при незначительных нагрузках;

- плохая переносимость физической активности;

- незначительные или умеренные боли, покалывание в области сердца;

- снижение работоспособности.

При выраженной ишемии больные ощущают сильные приступы боли за грудиной, которые распространяются на руку, лопатку, шею.

Головной мозг

При остром прекращении питания головного мозга формируется инсульт. Постепенное перекрытие артерий на фоне атеросклероза, гипертонии, остеохондроза приводит к застойным процессам и отечности мозговой ткани с очагами некроза. Это провоцирует развитие дисциркуляторной энцефалопатии с такими симптомами:

- забывчивость,

- нарушение эмоционального фона,

- снижение способности к познанию,

- головокружение,

- головная боль,

- затруднение координации движений,

- шаткость при ходьбе,

- слабость в конечностях.

Ишемия головного мозга (нарушение микроциркуляции)

Почки

Расстройства микроциркуляции в почечной ткани возникают при остром прекращении притока крови (острая недостаточность) или вследствие хронических прогрессирующих процессов. Последние встречаются гораздо чаще и сопровождают:

- гипертоническую болезнь,

- сахарный диабет,

- аутоиммунные заболевания,

- пиело- или гломерулонефрит.

Острая почечная недостаточность

При этих болезнях капиллярно-трофические нарушения развиваются медленнее, чем при острых, их проявления могут быть стертыми: общая слабость, головная боль, повышение давления, частое мочеиспускание по ночам, отеки под глазами и на лодыжках по утрам.

Острая почечная недостаточность сопровождается резким падением или прекращением выделения мочи, отравлениям организма азотистыми продуктами обмена веществ.Только при своевременном обращении к врачу можно исправить ситуацию.

Нижние конечности

Распространенными причинами микроциркуляторных нарушений в ногах бывают:

- курение (спазм артерий, перемежающаяся хромота);

- тромбоз артериальных сосудов;

- варикозное расширение вен;

- ангиопатия при диабете.

При тромбозе нарушения питания тканей могут возникнуть внезапно. Его признаком бывает резкая боль, отечность, бледность или цианоз кожи. Хронические изменения характеризуются медленным нарастанием этих проявлений, снижением чувствительности.

При сахарном диабете больные отмечают постоянную зябкость ног, чувство ползания мурашек, онемение, потерю реакции на холод и тепло, микротравмы. Часто микроциркуляторные нарушения способствуют развитию грибковых инфекций на стопах, врастанию ногтей, трещинам на пятках и появлению длительно незаживающих язв.

Сморите на этом видео о нарушении периферического кровообращения:

Диагностика нарушений периферического кровотока

Для выявления ишемических нарушений используются следующие методы (в зависимости от локализации патологического процесса):

- миокард – ЭКГ (включая мониторинг по Холтеру, пробы с нагрузкой), липидограмма, коагулограмма, электролиты и сахар крови, УЗИ сердца, сцинтиграфия и коронарография;

- головной мозг – такие же обследования, как и при ишемии миокарда, а также осмотр глазного дна, УЗИ сосудов головы и шеи, церебральная ангиография, ЭЭГ;

- почки – экскреторная урография, УЗИ, анализ крови с почечными пробами, анализы мочи (общий, по Нечипоренко), определение скорости фильтрации;

- нижние конечности – анализ крови на холестерин, глюкозу, тромбоциты и свертываемость, ЭКГ, УЗИ сосудов конечностей, аорты, ангиография (артериография и реовазография), капилляроскопия, термография.

Определить причины нарушения бывает непросто в силу множества факторов их образования

Лечение ангиопротекторами

Основная терапия проводится в соответствии с клиническими проявлениями (стенокардия, энцефалопатия, нефропатия или ангиопатия конечностей). Для лечения расстройств микроциркуляции используют группу препаратов, названную ангиопротекторами. Вне зависимости от химического строения, у всех этих медикаментов есть общие характеристики:

- снимают артериальный спазм;

- улучшают проходимость сосудов;

- нормализуют текучесть крови;

- увеличивают прочность сосудистых стенок;

- снижают отечность тканей;

- ускоряют обменные процессы в стенке капилляров, венул и артериол.

К ним относятся: Троксевазин, Детралекс, Этамзилат, Добезилат кальция, Трентал, Эскузан, Корвитин, Эмоксипин, Кверцетин, Лизина эсцинат и их аналоги.

Помимо этого, в комплексную терапию могут входить лекарственные средства, улучшающие состав крови и обменные процессы в тканях:

- антиагреганты (Аспирин, Курантил);

- антигипоксанты (Актовегин, Неотон, Цитофлавин);

- антиоксиданты (Милдронат, витамины Е и С).

Рекомендуем прочитать статью о ревматическом миокардите. Из нее вы узнаете о причинах его развития, симптомах патологии, диагностике, лечении и возможных последствиях ревматического миокардита.

А здесь подробнее о гипоксии головного мозга.

Нарушения микроциркуляции возникают из-за наличия внутреннего или внешнего препятствия движению крови по мелким сосудам, нарушения проницаемости сосудистых стенок, сгущения крови. В зависимости от преобладания поражений внутренних органов, ишемические процессы проявляются в виде стенокардии, инфаркта, инсульта, болезней почек или сосудов нижних конечностей. При лечении требуется применение препаратов из группы ангиопротекторов.

Источник

Все системы, органы и ткани организма функционируют благодаря получению энергии АТФ, которая, в свою очередь, может образовываться в достаточном количестве при наличии кислорода. Как же кислород попадает в органы и ткани? Он переносится при помощи гемоглобина по кровеносным сосудам, которые образуют в органах систему микроциркуляции или микрогемодинамики.

Уровни кровеносной системы

Условно все кровоснабжение органов и систем организма можно подразделить на три уровня:

- Системное кровообращение — образовано крупными сосудами, которые обеспечивают перемещение крови по всему организму.

- Органное кровообращение — образовано сосудами среднего диаметра, которые обеспечивают кровоснабжение отдельных органов в зависимости от их потребности в кислороде. Например, головной мозг снабжается кровью очень обильно, так как нуждается в большом количестве энергии, а следовательно, и в кислороде.

- Микроциркуляция — включает в себя наиболее мелкие сосуды, которые находятся в непосредственном контакте с клетками и тканями.

Микроциркуляция: что это такое?

Микроциркуляция — это передвижение крови по микроскопической, то есть мельчайшей, части сосудистого русла. Выделяют пять типов сосудов, которые входят в ее состав:

- артериолы;

- прекапилляры;

- капилляры;

- посткапилляры;

- венулы.

Что интересно, не все сосуды этого русла функционируют одновременно. Пока некоторые из них активно работают (открытые капилляры), другие находятся в «спящем режиме» (закрытые капилляры).

Регуляция передвижения крови по мельчайшим кровеносным сосудам осуществляется сокращением мышечной стенки артерий и артериол, а также работой специальных сфинктеров, которые расположены в посткапиллярах.

Особенности строения

Микроциркуляторное русло имеет разное строение, в зависимости от того, в каком органе оно находится.

Например, в почках капилляры собраны в клубочек, который образуется из приносящей артерии, а из самого клубочка капилляров после образуется выносящая артерия. Причем диаметр приносящей в два раза больше, чем выносящей. Такое строение необходимо для фильтрации крови и образования первичной мочи.

А в печени находятся широкие капилляры, называемые синусоидами. В эти сосуды из воротной вены поступает и насыщенная кислородом артериальная, и бедная им венозная кровь. Специальные синусоиды присутствуют и в костном мозге.

Функции микроциркуляции

Микроциркуляция — это очень важная часть сосудистого русла, выполняющая следующие функции:

- обменная — обмен кислорода и углекислого газа между кровью и клетками внутренних органов;

- теплообменная;

- дренирующая;

- сигнальная;

- регуляторная;

- участие в формировании цвета и консистенции мочи.

Патологические состояния

Ток крови в микроциркуляторном русле находится в зависимости от постоянства внутренней среды организма. В том числе на нормальную функцию сосудов наибольшее влияние оказывает работа сердца и эндокринных желез. Однако имеют влияние и другие внутренние органы. Поэтому состояние микроциркуляции отражает работу организма в целом.

Условно все патологические состояния сосудов микроциркуляторного русла можно разделить на три группы:

- изменения внутри сосуда — нарушение тока крови внутри него при увеличении ее вязкости и нарушении стабильности клеток крови;

- нарушение целостности стенки сосуда — повышенная проницаемость сосудистой стенки;

- изменения вне сосуда — эндокринологические болезни, нарушение сердечной деятельности.

Внутрисосудистые изменения

Замедление тока крови в сосудах, которое может проявляться как при специфических заболеваниях, тромбоцитопатиях (нарушении функции тромбоцитов) и коагулопатиях (нарушении свертывания крови), так и при патологиях, которые могут встречаться при разнообразных заболеваниях организма. К таким состояниям относятся агрегация эритроцитов и сладж-синдром. По сути, эти два процесса являются последовательными стадиями одного феномена.

Сначала происходит временное прикрепление эритроцитов при помощи поверхностных контактов в виде столбика (агрегация эритроцитов). Такое состояние обратимо и обычно носит кратковременный характер. Однако прогрессирование его может привести к прочному склеиванию (адгезии) кровяных телец, что уже является необратимым.

Такая патология носит название сладж-феномена. Это приводит к замедлению и полному прекращению тока крови в сосуде. Обычно закупориваются венулы и капилляры. Обмен кислорода и питательных веществ останавливается, что в дальнейшем вызывает ишемию и некроз тканей.

Разрушение сосудистой стенки

Нарушение целостности стенки сосуда может возникать как при патологических состояниях всего организма (ацидоз, гипоксия), так и при непосредственном повреждении стенки сосуда биологически активными агентами. В роли таких агентов выступают медиаторы воспаления при васкулитах (воспалении сосудистой стенки).

Если повреждение прогрессирует, отмечается просачивание (диапедез) эритроцитов из крови в окружающие ткани и образование кровоизлияний.

Внесосудистые нарушения

Патологические процессы в организме могут влиять на сосуды микроциркуляции двумя путями:

- Реакцией тканевых базофилов, которые выбрасывают в окружающую среду биологически активные агенты и ферменты, непосредственно влияющие на сосуд и сгущающие кровь в сосудах.

- Нарушением транспорта тканевой жидкости.

Таким образом, микроциркуляция — это сложная система, которая находится в постоянном взаимодействии со всем организмом. Необходимо знать не только основные виды ее нарушений, но и методы диагностики и лечения этих заболеваний.

Нарушение микрогемодинамики: диагностика

В зависимости от пораженного органа могут использоваться различные методы инструментальной диагностики, которые косвенно могут указать на наличие нарушений микроциркуляции через патологию внутреннего органа:

- электрокардиограмма, эхокардиограмма, коронарография (миокард);

- УЗИ сосудов головы и шеи, доплерография, ангиография (головной мозг);

- УЗИ, скорость клубочковой фильтрации, экскреторная урография (почки);

- УЗИ, ангиография, капилляроскопия, флебография (нижние конечности).

Нарушение микрогемодинамики: лечение

Для улучшения микроциркуляции применяется группа препаратов, называемая ангиопротекторами. Это высокоэффективные лекарственные средства, улучшающие ток крови по сосудам и восстанавливающие сам сосуд. Их основные свойства таковы:

- уменьшение спазма артерий;

- обеспечение проходимости сосуда;

- улучшение реологии (вязкости) крови;

- укрепление сосудистой стенки;

- противоотечный эффект;

- улучшение метаболизма, то есть обмена веществ, в сосудистой стенке.

К основным препаратам, улучшающим микроциркуляцию, относятся следующие:

- «Троксевазин»;

- «Детралекс»;

- «Трентал»;

- «Эмоксипин»;

- «L-лизина эсцинат».

Можно сделать вывод, что, несмотря, на свой небольшой размер и диаметр, сосуды микрогемодинамики выполняют очень важную функцию в организме. Поэтому микроциркуляция — это самодостаточная система организма, состоянию которой можно и нужно уделять особое внимание.

Источник

транспорт биологических жидкостей на уровне тканей организма: движение крови по микрососудам капиллярного типа (капиллярное кровообращение), перемещение интерстициальной жидкости и веществ по межклеточным пространствам и транспорт лимфы по лимфатическим микрососудам. Термин введен американскими исследователями в 1954 г. с целью интеграции методических подходов и сведений, которые относились преимущественно к капиллярному кровотоку (см. Кровообращение). Развитие этого направления привело к представлениям о М. как о сложной системе, интегрирующей деятельность трех подсистем (отсеков, или компартментов): гемомикроциркуляторной, лимфоциркуляторной и интерстициальной. Основной задачей системы М. в организме является поддержание динамического равновесия объемных и массовых параметров жидкости и веществ в тканях — обеспечение гомеостаза внутренней среды. Система М. осуществляет транспорт крови и лимфы по микрососудам, перенос газов (см. Газообмен), воды, микро- и макромолекул через биологические барьеры (стенки капилляров) и движение веществ во внесосудистом пространстве.

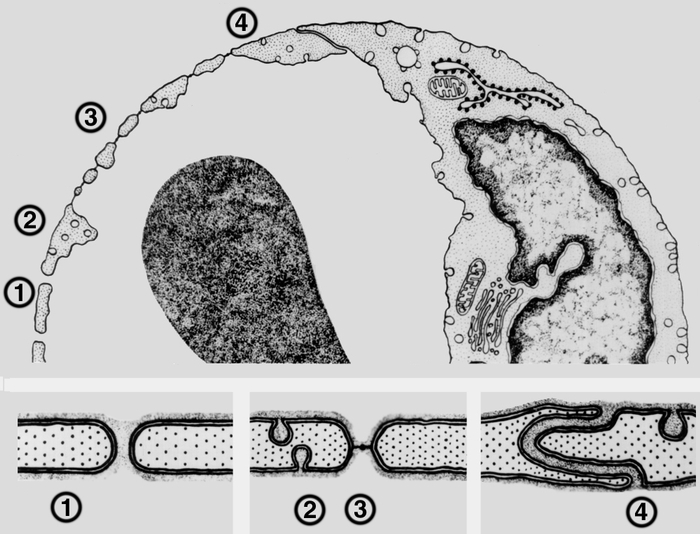

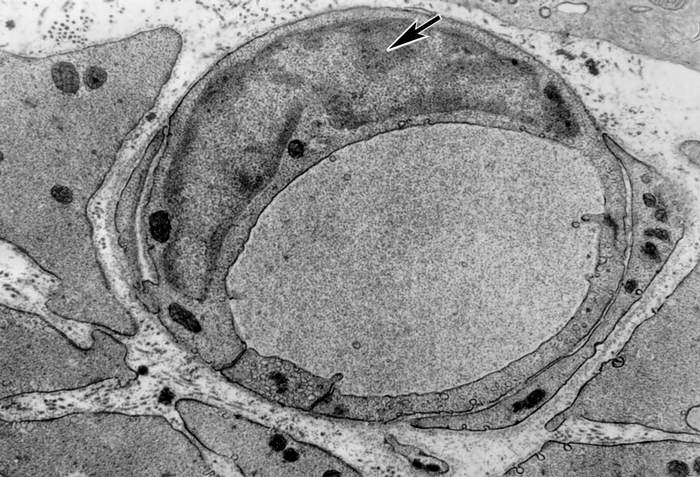

Центральное звено системы — кровеносные и лимфатические капилляры, самые тонкостенные сосуды диаметром от 3—5 до 30—40 мкм (рис. 1, 2). являющиеся важнейшим компонентом биологических барьеров. Стенки кровеносных капилляров, сформированные в основном из специализированных эндотелиальных клеток (рис.

3), допускают избирательное снабжение рабочих элементов ткани кислородом, ионами. биологически активными молекулами, плазменными протеинами и другими веществами, циркулирующими в крови. Лимфатические капилляры (см. Лимфатическая система), стенки которых также образованы эндотелием, эвакуируют из тканей избыток жидкости, молекулы белка и продукты обмена клеток. Состояние капиллярного кровообращения определяют резистивные микрососуды — артериолы и прекапилляры, имеющие гладкие мышечные клетки. Последние обеспечивают изменения величины рабочего просвета сосудов и, следовательно, объема крови, поступающего в капилляры. Из капилляров кровь собирается в емкостные сосуды — посткапилляры и венулы, которые также включены в процессы транспорта веществ. Пути внекапиллярного кровотока (анастомозы, шунты) участвуют в кровенаполнении капилляров. Транспорт веществ через эндотелиальную выстилку кровеносных и лимфатических сосудов капиллярного типа (сосудистая проницаемость) осуществляется посредством межклеточных контактов, открытых и диафрагмированных фенестр и пор, а также системой плазмолеммальных везикул, или инвагинаций (рис. 4). Многочисленность структур, образованных клеточной мембраной (см. Мембраны биологические), служит отличительным признаком эндотелиальных клеток. Основной движущей силой, доставляющей тканям кровь и обеспечивающей продвижение интерстициальной жидкости и лимфы, является пропульсивная деятельность сердца.

С функциональной точки зрения все транспортные процессы в системе М. взаимосвязаны и взаимообусловлены. Эта взаимосвязь достигается благодаря градиентам сил (давлений) и концентраций на уровне эндотелиальных барьеров, разделяющих компартменты, и в каждом из них. Кровь как сложная гетерогенная система корпускулярной природы имеет реологические свойства, существенно отличающие ее от других жидкостей. На условия гемодинамики в системе М. оказывают влияние не только структурные механизмы микроциркуляторного русла, но и агрегатное состояние крови, взаимодействие между форменными элементами и циркулирующей плазмой. Гемодинамические параметры в микрососудах тесно связаны с проницаемостью их стенок, а последняя отражает градиенты сил и концентрацию белков в интерстиции. В свою очередь, условия, существующие в интерстициальном окружении лимфатических капилляров, формируют механизмы лимфообразования и продвижения лимфы. М. как основная система, интегрирующая жизнедеятельность тканей, регулируется преимущественно местными механизмами контроля — медиаторным, миогенным. Нервные и гуморальные влияния реализуются на уровне гладкомышечного аппарата резистивных микрососудов и в сокращении эндотелиальных клеток. В деятельности системы М. очень эффективно проявляется принцип саморегуляции, в соответствии с которым изменения функциональных параметров в каждом из трех компартментов и на границах между ними существенно влияют на транспортные явления в соседних отсеках. Саморегуляторный механизм обеспечивает, в частности, защиту тканей от избыточного поступления и накопления жидкости. Недостаточность какого-либо звена этого механизма и невозможность ее компенсации приводит к тканевому отеку — одному из наиболее распространенных синдромов при многих патологических состояниях.

Основные параметры, характеризующие функционирование системы М., определяются условиями гемодинамики на уровне капилляров, проницаемостью их стенок, силами, обеспечивающими движение интерстициальной жидкости и лимфы. Скорость кровотока в капиллярах обычно не превышает 1 мм/с, причем эритроциты движутся несколько быстрее плазмы. Гидростатическое давление в сосудах капиллярного типа в разных органах регистрируется в диапазоне 18—40 мм рт. ст. Как правило, оно несколько превосходит коллоидно-осмотическое давление белков плазмы (19—21 мм рт. ст.), благодаря чему градиент давления через стенки капилляров направлен в сторону ткани и фильтрация жидкости доминирует над реабсорбцией ее в плазму. Избыточный объем поступающей в ткань жидкости реабсорбируется корнями лимфатической системы или используется на образование секретов, например в пищеварительных железах. Гидравлическая проводимость стенок кровеносных микрососудов, т.е. проницаемость для воды, колеблется в зависимости от их характера (артериальные или венозные капилляры, венулы) и органной принадлежности. В капиллярах с непрерывным эндотелием (мышцы, кожа, сердце, ц.н.с.) она варьирует в пределах (1—130)․10-3 мкм/с․мм рт. ст. Величина проводимости фенестрированного эндотелия (почки, слизистая оболочка кишки, железы) обычно на 2—3 порядка выше. Другой важный параметр, характеризующий способность капиллярной стенки пропускать вещества, растворимые в воде, — коэффициент осмотического отражения — является безразмерной величиной и не превышает 1. Его значения особенно важны для оценки проницаемости эндотелия по отношению к белкам плазмы крови. В стенке капилляров коэффициент отражения белков типа альбумина составляет 0,7—0,9. Это означает, что проницаемость капиллярного эндотелия для макромолекул невелика; для ионов и небольших молекул значения коэффициента отражения близки к 0,1. Еще один параметр — коэффициент проницаемости для ионов К+, Na+ имеет величину порядка 10-5 см/с. Для молекул средней массы (сахара, аминокислоты) он несколько меньше.

Величина гидростатического давления интерстициальной жидкости (в межклеточном пространстве) оценивается обычно как близкая к нулю, т.е. мало отличающаяся от величины атмосферного давления. При некоторых методах измерения регистрируются значения меньше, чем атмосферное давление: -6 -8 мм рт. ст. Хотя проницаемость стенок капилляров для белков ограничена, их содержание в тканях составляет 30—40% всей массы циркулирующего в организме протеина. Коллоидно-осмотическое давление в интерстициальной жидкости достигает 10 мм рт. ст. Низкое гидростатическое давление и высокое коллоидно-осмотическое в интерстициальном пространстве способствуют фильтрации жидкости в ткань и поступлению туда веществ, растворенных в плазме крови. Градиенты давления в интерстиции вызывают перемещение растворов в нем и тем самым доставку необходимых продуктов к рабочим клеткам. Плазменные протеины, которые также поступают в межклеточную среду, эвакуируются в основном лимфатическими капиллярами. Давление в их просвете, по-видимому, мало отличается от атмосферного, т. е. по отношению к давлению крови близко к нулю. По мере продвижения лимфы по сосудам оно несколько увеличивается и на выходе из системы М. может достигать 14—16 мм рт. ст. Хотя механизмы перемещения лимфы в микрососудах еще недостаточно ясны, показано, что большую роль играют сокращения крупных лимфатических сосудов (лимфангионов), имеющих развитую мышечную оболочку.

Наряду с обеспечением процессов обмена веществ между плазмой (лимфой) и рабочими элементами ткани система М. выполняет и другие функции, жизненно необходимые для нормальной деятельности организма. Суммарная масса эндотелиальных клеток в организме взрослого человека достигает 1,5—2 кг, а величина клеточной поверхности вообще экстраординарна и, по-видимому, близка к 1000 м2. На этой обширной поверхности протекает ряд важнейших биохимических реакций, например превращение неактивной формы ангиотензина I в активную — ангиотензин II. Конвертирующий фермент синтезируется эндотелиальными клетками (особенно в микрососудах легких) и затем экспонируется на их поверхности. С помощью эндотелия капилляров дезактивируются биогенные амины — норадреналин, серотонин; на эндотелии сорбируется практически весь циркулирующий в плазме гепарин и другие биологически активные молекулы. Чрезвычайно важна роль эндотелия в синтезе простагландинов, особенно PGI2 (простациклина), который поддерживает тромборезистентность эндотелиальной поверхности. Таким путем, а также благодаря синтезу эндотелием ряда факторов гемостаза и фибринолиза достигается тесная функциональная связь между М. и системой свертывания крови (см. Свертывающая система крови (Свёртывающая система крови)). Эндотелиальные клетки синтезируют также большой класс молекул соединительной ткани — гликозаминогликаны, коллагены, фибронектин, ламинин и др. Обширный спектр клеточных рецепторов на эндотелиальной поверхности обеспечивает избирательную адсорбцию веществ и регуляцию специфических реакций эндотелиальных клеток.

Местные или генерализованные расстройства М. возникают практически при всех заболеваниях. В соответствии с функциональными свойствами системы М. эти расстройства проявляются комплексом различных синдромов. Так, при Шоке разной этиологии ведущее патогенетическое значение приобретают явления гипоперфузии ткани, т.е. недостаточности капиллярного кровообращения, и агрегация эритроцитов — образование их конгломератов разной величины и плотности. Нарушения проницаемости стенок микрососудов для жидкости и белка, как и лейкоцитарная инфильтрация в очаге острого воспаления, является результатом специфического реагирования М. в условиях сложного баланса медиаторов: гистамина, серотонина, системы комплемента, производных арахидоновой кислоты, активных форм кислорода и других (см. Воспаление). Стойкое сокращение резистивных микрососудов — артериол, и структурные трансформации их стенок служат эффекторным механизмом развития гипертензионного синдрома. На уровне М. и при ее непосредственном участии развиваются такие тяжелые состояния, как синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (см. Тромбогеморрагический синдром). При развитии патологических состояний синдромы микроциркуляторных расстройств часто комбинируются в различных сочетаниях и проявляются с разной интенсивностью.

Методы изучения М. включают, помимо традиционного гистологического исследования, изучение с помощью электронного микроскопа, а также прижизненную микроскопическую диагностику нарушений кровотока (изучение капилляров ногтевого валика, конъюнктивы, десны, слизистых оболочек). В офтальмологии широко используется микроскопия сосудов глазного дна, позволяющая при введении в кровь люминесцентных индикаторов оценивать не только внешний вид, но и проницаемость сосудов. С этой целью применяют также подкожную пробу Лендиса — определение проницаемости капилляров по величине фильтрации жидкости и белка из капиллярной крови в условиях повышенного гидростатического давления. Индикатором состояния водного баланса в тканях может служить величина интерстициального давления. Для суммарной оценки тканевого кровотока, экстракции из крови и клиренса различных веществ все более широко применяют радионуклидные методы. В клиническую практику внедряют вискозиметры для изучения агрегатного состояния крови при различных скоростях сдвига. В медико-биологических экспериментальных исследованиях методические возможности изучения М. более обширны и информативны. Практически все важнейшие параметры, отражающие функции системы М., доступны для количественного анализа.

Библиогр.: Джонсон П. Периферическое Кровообращение, пер. с англ., М., 1982; Куприянов В.В. Система микроциркуляции и микроциркуляторное русло, Арх. анат., гистол. и эмбриол., т. 62, № 3, с. 14, 1972; Куприянов В.В. и др. Микролимфология, М., 1953, библиогр.; Левтов В.А., Регирер А. и Шадрина Н.X. Реология крови, М., 1982, библиогр.; Орлов Р.С., Борисов А.В. и Борисова Р.П. Лимфатические сосуды, Л., 1983; Руководство по физиологии. Физиология кровообращения. Физиология сосудистой системы, под ред. П.Г. Костюка, с. 5, 307, Л., 1984. Сосудистый эндотелий, под ред. В.В. Куприянова и др., с 44, Киев, 1986; Чернух А М., Александров П.Н. и Алексеев О.В. Микроциркуляция, М., 1975, библиогр.

Рис. 4. Схематическое изображение путей транспорта веществ через эндотелий: 1 — недиафрагмированные фенестры (поры); 2 — плазмолеммальные везикулы; 3 — диафрагмированные фенестры; 4 — межклеточные контакты.

Рис. 3. Электронограмма стенки кровеносного капилляра мышечной оболочки тонкой кишки; ×50000.

Рис. 1. Прижизненная микроскопия: поток эритроцитов в кровеносном капилляре.

Рис. 2. Микропрепарат лимфатического капилляра среди кровеносных микрососудов (стрелкой указана эндотелиальная клетка); импрегнация серебром.

Источник