Анализы крови при болезни ходжкина

Лабораторная диагностика болезни Ходжкина — анализыПонятие «болезнь Ходжкина» является в первуюочередь гистологическим понятием, а диагноз не ставится иначе, чем в результате морфологического биоптического исследования. При макроскопическом исследовании болезни Ходжкина констатируется, что лимфатические железы увеличены в объеме с тенденцией к слиянию в объемистые массы. Туморальная ганглиозная масса не прилегает к поверхностным или глубоким плоскостям. На разрезе лимфатические железы имеют желто-красноватый цвет, а их консистенция варьирует от случая к случаю: иногда мягкая, рыхлая, иногда твердая, склеротическая. Селезенка, если захвачена патологическим процессом, имеет характерный вид: на тёмнокрасном фоне, свойственном этому органу, выступает множество белосерых, ясно очерченных узелков, которые придают селезенке вид «крестьянской колбасы», известной и под названием «селезенка sagu». Печень может также представлять беловатые инфильтративные узелки. При микроскопическом исследовании болезни Ходжкина, поражение характеризуется туморальной пролиферацией лимфогистиоцитарнои ткани, с наличием гигантских клеток типа Sternberg-Reed. Эта пролиферация переплетается с воспалительной грануломатозной тканью и заменяет нормальную структуру затронутого лимфатического или нелимфатического органа. Характерной клеткой, собственно уточняющей диагноз болезни, является клетка Sternberg-Reed или Paltauf—Sternberg. Величина этой клетки варьирует между 15—40 u. Цитоплазма сравнительно обильная, слегка базофильная или амфофильная. Края клетки ясно очерчены, причем не наблюдается аспектов фагоцитоза. Ядро является тем элементом, который придает определяющий аспект этой клетке. Ядро, крупного размера, с ясно выделяющейся мембраной, может быть единым или множественным. Когда ядро бывает единым, оно имеет искривленный, почковидный вид. Иногда оно двойное, образуя аспект ядра в зеркале. Иногда клетка может иметь несколько ядер. Нуклеарный хроматин рыхлый и бедный. Нуклеоль характерного вида: крупный, ацидофильный и окруженный перинуклеарным венцом. Наряду с этими типичными гигантскими клетками существует множество подобных клеток, но меньших размеров, с ядром правильной формы и с ацидофильными нукеолями. Цитоплазма этих клеток обильная и иногда вакуольная. Они получали название клеток Hodgkin (Peckham и Cooper). Происхождение клеток Sternberg—Reed и клеток Hodgkin вызывает множество споров; одни считают их злокачественными гистиоцитами (Rappaport), а другие утверждают, что это модифицированные лимфоциты (Lukes и сотр.). На срезах, Rappaport и Strum обнаружили аспекты сосудистой инвазии, особенно венозной, клеток Sternberg—Reed и клеток Hodgkin. Это является повидимому лишним аргументом в пользу злокачественного характера этих клеток.

На срезе злокачественная пролиферация переплетается, в вариабильной пропорции, с воспалительной грануломатозной тканью. Она состоит из нейтрофилов, эозинофилов, полиморфонуклеаров, нормальных гистиоцитов. Наличие эозинофилов, которое некоторые авторы считают эссенциальным для диагноза, не является постоянным аспектом. Во многих случаях выступают на срезе эпителиоидные клетки, отдельно или в небольших группах. Иногда даже могут существовать гигантские клетки типа Langhans, без того, чтобы это было туберкулезным поражением или представляло тенденцию к казеификации. Фибробласты обычно присутствуют в гистологической картине болезни болезни Ходжкина. Они порождают фиброзы узелкового или диффузного типа. На срезах при болезни Ходжкина производились множество цитохимических исследований, которые однако не дали убедительных результатов. Некоторые авторы выявили наличие неспецифических эстераз и кислотных фосфатаз в клетках Sternberg—Reed и в клетках Hodgkin (Braunstein), однако этот факт не был подтвержден другими исследователями (Dorffman и сотр.). Электронная микроскопия не принесла особых данных в связи с болезнью Ходжкина. Установлено, что ядро клеток Sternberg—Reed обычно единое, многодольчатое, несмотря на то, что в оптической микроскопии клетка кажется многоядерной. Цитоплазма клеток Sternberg—Reed и клеток Hodgkin содержит множество свободных рибозомов, полизомов и довольно бедный эндоплазматический ретикул. Вообще, клеточные органиты представляют количественные колебания от одного элемента к другому (Dorffman и сотр.). При помощи трехмерной электронной микроскопии (scanning electron microscopy) установлено, что клетки Sternberg-Reed имеют многоскладчатую структуру, аспект подобный тому, который встречается у перитонеальных макрофагов. Посредством электронной микроскопии изучалась взаимосвязь между клетками Sternberg-Reed и окружающими лимфоцитами. Эти лимфоциты имеют цитоплазматические отростки, которые проникают вглубь злокачественной клетки (Carr). Исследования по клеточной кинетике при болезни Ходжкина показали сосуществование двух населений пролиферирующих клеток. Одно из этих населений состоит из лимфоидной серии, с нормальным хромозомиальным диплоидным видом, а другая состоит из клеток Hodgkin со значениями ДНК в гипотетраплоидном виде. Собственно клетки, Sternberg-Reed обладают небольшой способностью синтеза ДНК, причем некоторые авторы считают их «финальными» клетками. Недавно Kaplan и Gartner (цитируемые Kaplan) установили аспекты размножения этих клеток в долгосрочных культурах. Способ их образования еще точно не известен, но предполагается, что они происходят путем амитотического деления клеток Hodgkin (Peckham и Cooper), Цитогенетические исследования также показывают существование смеси нормальных диплоидных клеток и населения аномалийных клеток. Последние содержат обычно большее число хромозомов, между 51 и 154 (Miles), с маркерными хромозомами, а также и другие несистематизированные аномалии.

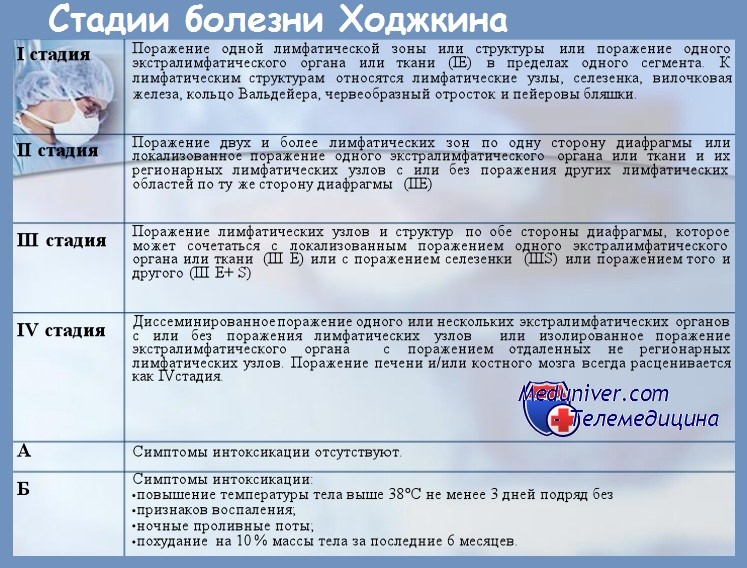

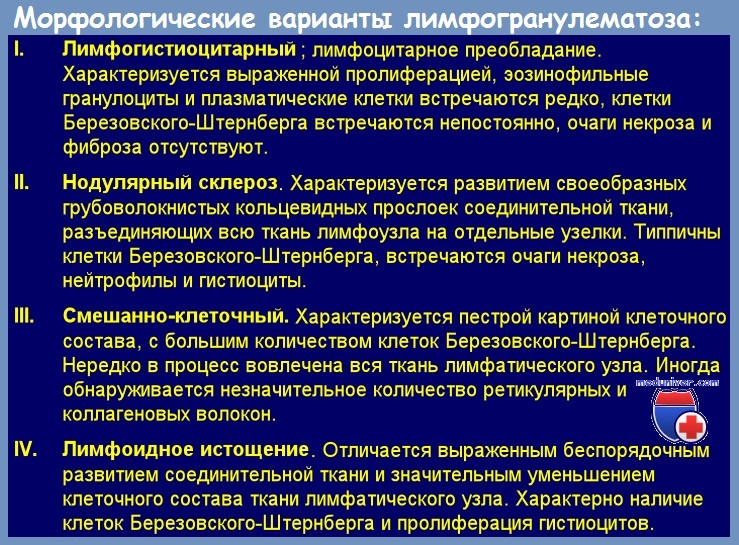

По преобладанию пролиферативных поражений или нормальных лимфоцитов, а также и по наличию других патологических аспектов делались попытки ряда морфологических классификаций, имевших также и прогностический характер. Одной из наиболее известных является классификация Jackson и Parker, которая делит болезнь Ходжкина на три формы, а именно: В 1956 г. Smetana и Cohen включили в классификацию псевдофолликулярную склеротическую форму с несколько лучшим прогнозом. Lukes и Butler предложили классификацию с 6 формами, сокращенную впоследствии на 4 типа: В классификации Rye первые две формы, то есть преобладание лимфоцитов и узелковый склероз, имеют более благоприятный прогноз, чем последние две и в особенности форма с деплецией лимфоцитов. Обычно, гистологическая форма — одна и та же во всех органах у каждого больного. В течение болезни гистологические формы с более благоприятным прогнозом могут переходить в более тяжелые формы. Форма с преобладанием лимфоцитов является наиболее лабильной и может легко превращаться в смешанную целлюлярность или лимфоцитарную деплецию. Болезнь Ходжкина с узелковым склерозом сохраняет свой гистологический тип долгое время и существуют больные, у которых повторная биопсия спустя 5—6 лет эволюции имеет тот же гистологический аспект.

Анализ периферической крови при болезни ХоджкинаЧисло эритроцитов может быть нормальным или может появляться анемия. Анемия при болезни Ходжкина принимает различный характер: она может быть гипохромной, микроцитарной в связи с плохим употреблением железа, макроцитарной, в связи с аномалиями метаболизма фолиевой кислоты и наконец, изредка гемолитической с автоиммунным механизмом. Исследование продолжительности жизни гематий у больных с болезнью Ходжкина показало во многих случаях значения ниже нормального. Число лейкоцитов, обычно нормальное, может представлять значительные вариации, а именно: лейкоцитозы в размере 10—15 тысяч или лейкопении. В застарелых стадиях болезни, стадии III—IV, больные представляют, как правило, сокращение абсолютного числа периферических лимфоцитов (ниже 1200/мм3). В формуле крови встречается часто повышение количества моноцитов. Эозинофилия присутствует приблизительно в 20% случаев, причем ее процент колеблется между 6 и 20. Упоминаются больные с 90% полисегментоядерных эозинофилов. Для изучения лимфоцитов, используется тест бластической трансформации на фитогемагглютинации. При локализированных формах болезни, лимфоциты отвечают нормально, но в поздних стадиях болезни, способность трансформации понижена (в среднем 50% по сравнению с нормой — 70% (Gociu и сотр.). Исследование костного мозга при болезни Ходжкина не показывает характерных изменений. В результате костной биопсии возможно находить узелковые ходжкиновские поражения, указывающие на медуллярную детерминацию. Реакция оседания эритроцитов повышена во время эволютивных фаз болезни и нормальная при полных ремиссиях. Этот анализ является ценным показателем для наблюдения больных. Кровяной фибриноген эволюирует параллельно с СОЭ, превышая 400 мг/100 мл в эволютивных формах. Сывороточное железо понижено у большого числа больных (57%) н существует показательное соотношение между прогрессией стадии болезни и частотой гипосидеремии (Ray и сотр.). Дозировка сывороточной меди и церулоплазмина показывает более высокие цифры по сравнению с нормой. Эти цифры следует однако интерпретировать с большой осторожностью, так как они повышаются и у больных с бактериальными инфекциями, а также и у женщин, в период лечения оральными противозачаточными средствами. Протеинограмма не показывает характерных изменений; иногда констатируется рост а2-глобулинов. Рост щелочных сывороточных фосфатаз может происходить в связи с гепатической детерминацией, а рост кислотных фосфатаз — в связи с костной инвазией. В технику исчерпывающего исследования больного с болезнью Ходжкина должно входить в обязательном порядке и определение иммунного состояния посредством интрадермореакций на туберкулин или P.P.D., на фунгусные антигены, а также и тест миграции макрофагов. Рентгенологические исследования дают ценные указания для стадиализации болезни. Рентгенографии легких показывают медиастинальные или паренхиматозные локализации. Костные рентгенографии и бариевое исследование гастроинтестинального тракта выявляют детерминации на этих уровнях. Для общего контроля больного, производятся также уро-графии и кавографии, которые, вместе с лимфографией дают наиболее полную картину ганглиозных субдиафрагмальных детерминаций. Лимфография, внедренная недавно в рутинное обследование больного с болезнью Ходжкина, состоит из инъецирования ультрафлюидного контрастного вещества в лимфатические сосуды на дорзальной части стопы. Это вещество затемняет паховые, подвздошные и параортические лимфатические железы. Затронутые узлы увеличены в объеме и затемняются неравномерно, имеют лакунарный и гранитный вид. Можно также наблюдать шунты между лимфатическими сосудами и венами, а также и изменения калибра лимфатических сосудов. Следует иметь в виду, что аспект лимфографии не является патогномоническим и следовательно не имеет значения для диагноза, а лишь для стадиализации. Сцинтиграфические исследования все чаще используются для выявления гепатических, спленических и костных детерминаций. Для гепатической сцинтиграммы употребляется 131I rose bengal, коллоидальное 198Au, 99Tc (technetium), коллоидальный сульфид. Возможно определять увеличения в объеме органа, а узелковые дефекты наполнения указывают на характерные детерминации болезни Ходжкина на этом уровне. Спленическая сцинтиграмма, произведенная с собственными альтерированными и меченными 99Tc гематиями, дает ценные сведения об объеме этого органа, а также и насчет возможных детерминаций, проявляющихся в виде узелковых дефектов затемнения. В сцинтиграфической практике были внедрены недавно радионуклиды, которые фиксируются специфически. Исследования при помощи радиогаллиума (67Ga) оказались полезными для выявления внеганглиозных детерминаций. Спленектомия при болезни Ходжкина. За последние годы, в целях наиболее правильной инвентаризации больных с болезнью Ходжкина, специалисты прибегают к эксплораторной лапаротомии с спленектомией, биопсией печени и субдиафрагмальных лимфатических желез. Гистологические исследования дают точные сведения насчет абдоминального распространения поражений. В течение вмешательства на уровне абдоминальных лимфатических узлов, в определенных участках прикрепляются металлические щипцы, позволяющие рентгенологическое наблюдение индуцированных лечением изменений объема. — Также рекомендуем «Стадии болезни Ходжкина — классификация» Оглавление темы «Болезнь Ходжкина»:

|

Источник