Анализ периферической крови при хроническом миелолейкозе

Диагностика хронического миелолейкоза — анализы

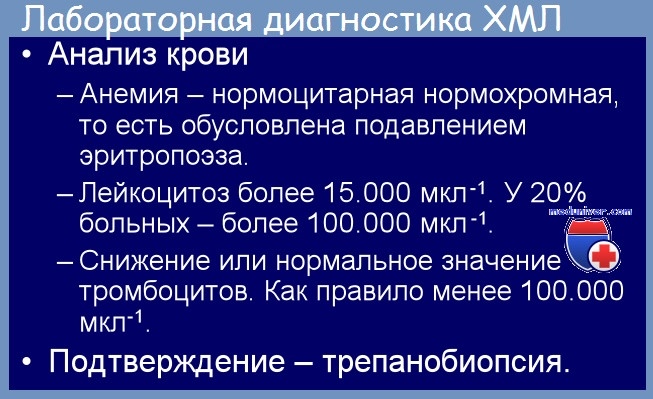

Клинигеский анализ крови при хроническом миелолейкозе. В периферической крови на момент диагностики выявляется лейкоцитоз, обычно более 50 • 109/л (возможен и более низкий уровень лейкоцитов — 15-20 • 109/л) со сдвигом влево за счет палочкоядерных нейтрофилов, метамиелоцитов, миелоцитов, редко — промиелоцитов.

Могут выявляться единичные бластные клетки (прогностически неблагоприятный признак). Характерна эозинофильно-базофильная ассоциация — увеличение количества эозинофилов и базофилов, часто морфологически аномальных. В 30% случаев определяется нормохромная нормоцитарная анемия легкой степени, у 30% больных выявляется тромбоцитоз; реже — тромбоцитопения (неблагоприятный признак).

Миелограмма при хроническом миелолейкозе. При исследовании миелограммы (которая не всегда необходима для постановки диагноза) выявляются гиперклеточный костный мозг и гиперплазия нейтрофильного ростка (лейкоэритробластическое соотношение достигает 10-20:1 и более). Гранулоциты при хроническом миелолейкозе обладают практически нормальной фагоцитарной и бактерицидной активностью.

Количество клеток базофильного и эозинофильного рядов увеличено, нередко встречаются аномальные формы; возможен мегакариоцитоз.

Гистологигеское исследование костного мозга при хроническом миелолейкозе. При исследовании костного мозга методом трепанобиопсии выявляется его гиперклеточность и выраженная миелоидная гиперплазия (лейко-эритробластическое соотношение более 10:1); количество предшественников эритроцитов уменьшено. Мегакариоцитоз отмечается у 40-50%, возможен морфологический атипизм клеток. При прогрессировании (фаза акселерации) нередко развивается ретикулиновый, реже — коллагеновый фиброз костного мозга.

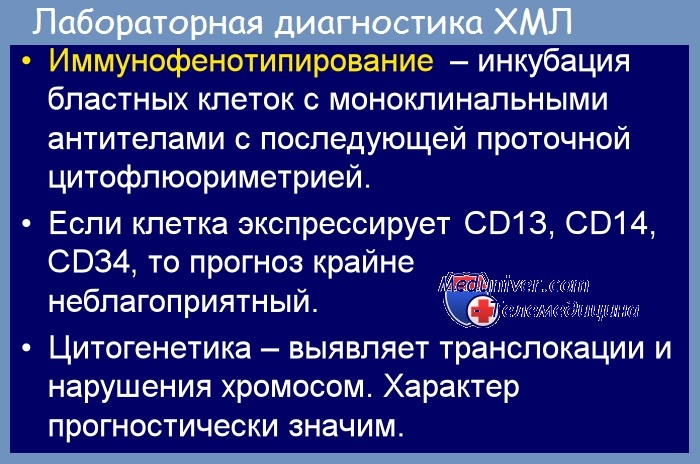

Цитогенетическое и молекулярно-генетическое исследование при хроническом миелолейкозе. При цитогенетическом исследовании у 95-97% больных выявляется Ph-хромосома. При отсутствии Ph-хромосомы методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) можно обнаружить 1 клетку с транслокацией BCR-ABL на 200-500 нормальных клеток. Метод удобен для мониторинга минимальной остаточной болезни, выполняется на образцах периферической крови, цитологических и морфологических препаратах крови и костного мозга, срезах гистологических препаратов.

Для диагностики и мониторирования заболевания используется также ПЦР, которая позволяет выявить одну патологическую клетку среди 104-106 нормальных.

При отрицательных результатах обоих методов (цитогенетического и молекулярно-генетического) диагностируется один из вариантов МДС/МПЗ.

При молекулярно-генетических исследованиях у больных в фазе акселерации и бластном кризе выявляются повреждения ряда генов (ТР53, RBI, MYC, RAS, pl6, AML1, EVI1), однако их роль в трансформации заболевания пока не установлена.

Цитохимические исследования при хроническом миелолейкозе. Характерным цитохимическим признаком развернутой фазы хронического миелолейкоза является резкое снижение уровня щелочной фосфатазы нейтрофилов — до 2-4 ед. (норма — 8-80 ед.). Нормальные или повышенные показатели не исключают диагноза хронического миелолейкоза.

Биохимические исследования при хроническом миелолейкозе. Характерно увеличение уровня сывороточного витамина В12 и витамин В12-связывающей способности сыворотки крови вследствие увеличенной продукции транскобаламина гранулоцитами. Повышенное разрушение клеток приводит к гиперурикемии, особенно при цитостатической терапии. Может выявляться также повышение железосвязывающей способности сыворотки крови, уровня гистамина, снижение лейцинаминопептидазы.

Диагноз хронического миелолейкоза ставится на основании клинико-лабораторных данных (спленомегалия, лейкоцитоз со сдвигом в лейкоцитарной формуле влево и наличием промежуточных форм нейтрофилов, эозинофильно-базофильная ассоциация, усиленный миелопоэз в костном мозге, низкий уровень щелочной фосфатазы нейтрофилов) и подтверждается обнаружением Ph-хромосомы, t(9;22)(q34;qll.2) или гена BCR-ABL (цитогенетическими или молекулярно-генетическими методами).

Выделяют 3 стадии хронического миелолейкоза: хроническую, фазу акселерации и бластный криз.

Критерии для определения стадии хронического миелолейкоза (ВОЗ)

— Хроническая фаза хронического миелолейкоза: нет признаков других фаз заболевания; нет симптомов (после лечения).

— Фаза акселерации (при наличии одного и более признаков) хронического миелолейкоза:

1) 10-19% бластов в крови или костном мозге;

2) количество базофилов в периферической крови не менее 20%;

3) персистирующая тромбоцитопения (меньше 100 • 109/л), не связанная с лечением, или персистирующий тромбоцитоз больше 1000 • 109/л, резистентный к терапии;

4) нарастающие спленомегалия и лейкоцитоз, резистентные к терапии (удвоение количества лейкоцитов меньше 5 дней);

5) новые хромосомные изменения (появление нового клона).

Наряду с одним из вышеперечисленных признаков фазы акселерации обычно выявляется пролиферация мегакариоцитов, ассоциирующаяся с ретикулиновым или коллагеновым фиброзом, или выраженная дисплазия гранулоцитарного ростка.

— Бластный криз хронического миелолейкоза:

1) не менее 20% бластов в крови или костном мозге;

2) экстрамедуллярная пролиферация властных клеток;

3) большое количество агрегатов бластных клеток в трепанобиоптате.

Основной лабораторный признак фазы акселерации и бластного криза — прогрессирующее увеличение промиелоцитов и бластов в периферической крови и костном мозге. При цитохимических исследованиях в фазе бластного криза у 70% пациентов определяется миелоидный, у 30% — лимфоидный вариант, которые имеют сходные черты соответственно с ОМЛ и ОЛЛ:

а) средний возраст больных с лимфоидным кризом меньше, чем больных с миелоидным;

б) нейролейкоз чаще развивается у больных с лимфоидным кризом;

в) непосредственные результаты лечения при лимфоидном варианте криза существенно лучше.

— Также рекомендуем «Дифференциальная диагностика хронического миелолейкоза — критерии»

Оглавление темы «Опухоли крови»:

- Диагностика хронического миелолейкоза — анализы

- Дифференциальная диагностика хронического миелолейкоза — критерии

- Прогноз хронического миелолейкоза — эффективность лечения

- Лечение хронического миелолейкоза — трансплантация костного мозга, химиотерапия

- Эссенциальная (первичная) тромбоцитемия — причины, клиника

- Диагностика эссенциальной тромбоцитемии — анализы

- Лечение эссенциальной тромбоцитемии — эффективность, прогноз

- Лимфогранулематоз (лимфома Ходжкина) — причины, механизмы развития

- Классификация лимфогранулематоза — морфологические варианты

- Клиника лимфогранулематоза — стадии

Источник

Миелолейкоз – это злокачественное заболевание крови и костного мозга, при котором образуется избыточное количество гранулоцитов (нейтрофилов, эозинофилов и базофилов) и их предшественников. Гранулоциты являются разновидностью лейкоцитов и отвечают за защиту организма от инфекций. При миелолейкозе они перестают выполнять свои функции и вытесняют из крови и костного мозга нормальные клетки крови, проникают в другие органы, нарушая их работу.

Существует множество разновидностей миелолейкоза, различаемых в зависимости от скорости развития патологического процесса, зрелости лейкозных клеток, изменений в хромосомах. Чаще всего выделяют два основных типа заболевания: острый миелобластный лейкоз и хронический миелоидный лейкоз.

При любом типе миелолейкоза применяется комплексное и достаточно длительное лечение. С каждым годом появляются все более эффективные методы терапии этого вида рака крови. Прогноз заболевания зависит от типа миелолейкоза, стадии болезни, на которой начато лечение, возраста пациента. В целом прогноз при остром миелолейозе благоприятный, особенно у детей. При хроническом миелолейкозе прогноз хуже, однако при своевременном начале лечения современные методы терапии позволяют надолго приостановить прогрессирование патологического процесса.

Синонимы русские

Лейкемия миелоидная, Ph-положительный хронический миелолейкоз, лейкоз гранулоцитарный, миелоидный лейкоз, миелолейкоз, миелоз, миеломная болезнь, острый миелобластный лейкоз, острый нелимфобластный лейкоз, острый нелимфобластный лейкоз у взрослых.

Синонимы английские

Childhoodacutemyeloidleukemia, adultacutemyeloidleukemia, acutemyeloidleukemia, acutemyeloblasticleukemia, acutegranulocyticleukemia, acutenonlymphocyticleukemia, chronicmyeloidleukemia, chronicgranulocyticleukemia.

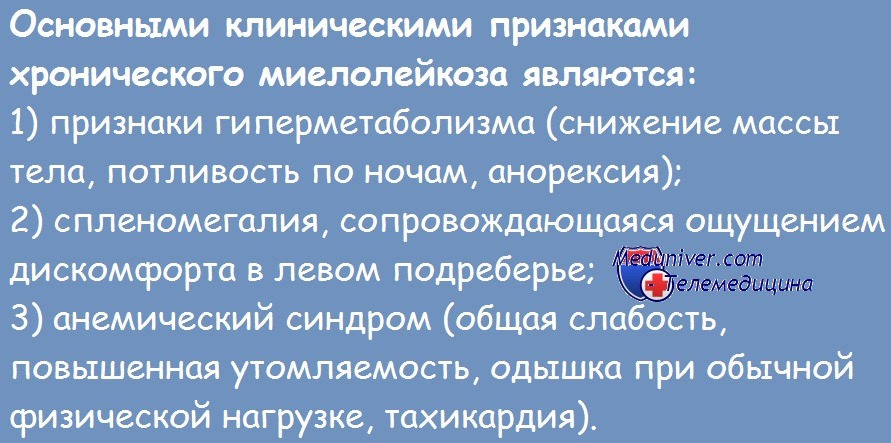

Симптомы

Острый миелолейкоз обычно развивается стремительно – в течение нескольких недель. Его основными симптомами являются:

- слабость;

- раздражительность;

- головокружение;

- одышка;

- частые инфекционные заболевания;

- лихорадка;

- частые, длительные кровотечения, возможны сильные носовые кровотечения, кровоточивость десен;

- кровоизлияния в кожу и слизистые;

- болезненность, воспаление десен;

- тяжесть в животе;

- увеличение лимфатических узлов;

- головные боли, тошнота, рвота, судороги.

Хронический миелолейкоз развивается постепенно и проходит 3 стадии:

1) хроническая – симптомы обычно отсутствуют;

2) прогрессирующая – появляются слабость, боли в животе;

3) бластный криз – на этом этапе заболевание протекает со всеми симптомами острого миелолейкоза.

Общая информация о заболевании

Все клетки крови развиваются из единой стволовой клетки, которая затем дает начало миелоидным и лимфоидным стволовым клеткам. Из лимфоидных формируются лимфоциты, миелоидные дают начало предшественникам эритроцитов, тромбоцитов и миелобластам. Именно из миелобластов в результате цепочки последовательных делений формируются гранулоциты и моноциты.

Гранулоциты представляют собой разновидность лейкоцитов и называются так из-за своего вида – под микроскопом в них видны характерные темные гранулы, а также ядро, состоящее из нескольких сегментов. Существует несколько видов гранулоцитов – эозинофилы, базофилы и нейтрофилы. Моноциты также имеют сегментированное ядро, но их гранулы светлые. Основная задача гранулоцитов и моноцитов – борьба с вредными для организма чужеродными агентами (вирусами, бактериями).

При миелолейкозе костный мозг вырабатывает избыточное количество патологических гранулоцитов. Постепенно они вытесняют из крови и костного мозга нормальные клетки крови, что приводит к появлению характерных симптомов. При подавлении деления и роста эритроцитов возникают симптомы анемии – бледность, головокружение, слабость, – при подавлении роста тромбоцитов – нарушения свертываемости крови, частые кровотечения. Лейкозные клетки могут проникать в другие органы – печень, селезенку, лимфатические узлы, головной и спинной мозг, – вызывая нарушение их функций и характерные проявления. Патологические миелоидные клетки также могут образовывать скопления в надкостнице, средостении, органах желудочно-кишечного тракта (хлоромы).

Злокачественные нарушения кроветворения происходят из-за повреждения ДНК миелоидных клеток. ДНК клетки содержит информацию о ее росте, делении и гибели и представлена в клетке в виде хромосом. Факторы, повреждающие ДНК миелоидных клеток, до конца не изучены. Доказано вредное воздействие ионизирующей радиации, предшествующей химиотерапии, токсических веществ, например бензола. Выявлены также характерные изменения структуры и количества хромосом при определенных видах миелолейкоза.

При остром миелолейкозе часто наблюдаются повреждения 8-й, 15-й, 16-й, 17-й и 21-й хромосом. Характерным признаком хронического миелолейкоза считается наличие филадельфийской хромосомы. Она встречается в 95 % всех случаев хронического миелолейкоза и образована в результате присоединения к 22-й хромосоме участка 9-й хромосомы. Филадельфийская хромосома активирует синтез специальных белков тирозинкиназ, которые нарушают деление миелоцитов. В результате в крови появляются как зрелые гранулоциты, так и бластные клетки.

Острый миелолейкоз встречается как у взрослых, так и у детей. При нем в крови и костном мозге находят большое количество миелобластов. При хроническом миелолейкозе миелоидные клетки более зрелые и «специализированные». Средний возраст пациентов с хроническим миелолейкозом – 55-60 лет.

Кто в группе риска?

- Мужчины.

- Люди старше 60 лет.

- Курящие.

- Подвергавшиеся радиоактивному облучению.

- Подвергавшиеся химиотерапии или лучевой терапии в связи с другой формой рака.

- Люди с синдромом Дауна и другими генетическими нарушениями.

- Страдающие миелодиспластическими заболеваниями (это группа хронических заболеваний, при которых костный мозг не вырабатывает достаточное количество полноценных клеток крови).

Диагностика

Лабораторные методы обследования

- Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) с лейкоцитарной формулой. Это исследование дает врачу информацию о количестве, соотношении и степени зрелости элементов крови.

- Лейкоциты. При миелолейкозе лейкоциты могут быть повышены, в норме или понижены. Лейкоцитарную формулу (соотношение отдельных видов лейкоцитов) определяют по мазку крови. Для этого на предметное стекло наносится тонкий мазок крови, окрашивается специальными красителями, а затем исследуется под микроскопом. Таким образом врач может не только определить соотношение лейкоцитов, но и выявить патологические, незрелые клетки, которые внешне отличаются от нормальных. Для острого лейкоза характерно наличие в лейкоцитах специфических включений – азурофильных гранул и палочек Ауэра. Это характерный признак миелобластов. При хроническом миелолейкозе в крови обнаруживают более зрелые лейкоциты.

- Тромбоциты, эритроциты и гемоглобин могут быть снижены.

- Определение уровня щелочной фосфатазы нейтрофилов. Это специальное бактерицидное вещество, которое определяется только в зрелых лейкоцитах. При миелолейкозе она снижена, тогда как при других заболеваниях, например инфекциях, бывает значительно повышена.

- Проточная цитометрия или иммунофенотипирование. При сложных вариантах миелолейкоза эти методики позволяют точно определить тип злокачественных клеток. При проточной цитометрии измеряют параметры клетки с помощью лазерного луча. Иммунофенотипирование заключается в обнаружении специфических для разных типов клеток белков на поверхности мембраны лейкоцита.

- Цитогенетические исследования. Для исследования обычно берут венозную кровь. Клетки крови фиксируют и окрашивают, после чего специалист под микроскопом исследует их кариотип – полный набор хромосом, который идентичен во всех клетках организма человека. Используется для выявления хромосомных нарушений, характерных для миелолейкоза.

Другие методы обследования

- Спинномозговая пункция. Проводится для определения в спинномозговой жидкости, омывающей спинной и головной мозг, лейкозных клеток. Образец спинномозговой жидкости берется с помощью тонкой иглы, которая вводится между 3-м и 4-м поясничными позвонками после местного обезболивания.

- Рентгенография грудной клетки – может показать увеличение лимфатических узлов.

- Ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Помогает выявить увеличение печени и селезенки.

Лечение

- Химиотерапия – это использование специальных препаратов, которые разрушают лейкозные клетки или препятствуют их делению.

- Таргетированная терапия – применение препаратов, имеющих направленное действие на некоторые виды злокачественных клеток. Они взаимодействуют с определенными белками на поверхности лейкозных клеток и вызывают их разрушение.

- Иммунотерапия – использование средств, усиливающих ответ иммунной системы организма на злокачественные клетки. При терапии лейкозов чаще всего используют альфа-интерферон – специфический белок, обладающий противовирусной активностью.

- Пересадка костного мозга – пациенту пересаживают нормальные клетки костного мозга от подходящего донора. Предварительно проводят курс химио- или лучевой терапии в высоких дозах, чтобы уничтожить все патологические клетки в организме.

- Лучевая терапия – разрушение лейкозных клеток с помощью ионизирующего излучения. Может быть использована при остром миелолейкозе для полного разрушения лейкозных клеток перед пересадкой костного мозга.

Профилактика

Специфической профилактики миелолейкоза нет. Для своевременной диагностики необходимо регулярно проходить профилактические осмотры, а при возникновении тревожных симптомов сразу обращаться к врачу.

Рекомендуемые анализы

- Общий анализ крови

- Лейкоцитарная формула

- Цитологическое исследование пунктатов, соскобов других органов и тканей

Источник

Хронический миелолейкоз – это злокачественное миелопролиферативное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением гранулоцитарного ростка. Может долгое время протекать бессимптомно. Проявляется склонностью к субфебрилитету, ощущением полноты в животе, частыми инфекциями и увеличением селезенки. Наблюдаются анемия и изменение уровня тромбоцитов, сопровождающиеся слабостью, бледностью и повышенной кровоточивостью. На заключительной стадии развиваются лихорадка, лимфоаденопатия и кожная сыпь. Диагноз устанавливается с учетом анамнеза, клинической картины и данных лабораторных исследований. Лечение – химиотерапия, радиотерапия, пересадка костного мозга.

Общие сведения

Хронический миелолейкоз – онкологическое заболевание, возникающее в результате хромосомной мутации с поражением полипотентных стволовых клеток и последующей неконтролируемой пролиферацией зрелых гранулоцитов. Составляет 15% от общего количества гемобластозов у взрослых и 9% от общего числа лейкозов во всех возрастных группах. Обычно развивается после 30 лет, пик заболеваемости хроническим миелолейкозом приходится на возраст 45-55 лет. Дети до 10 лет страдают исключительно редко.

Хронический миелолейкоз одинаково распространен у женщин и у мужчин. Из-за бессимптомного или малосимптомного течения может становиться случайной находкой при исследовании анализа крови, взятого в связи с другим заболеванием или во время профилактического осмотра. У части больных хронический миелолейкоз выявляется на заключительных стадиях, что ограничивает возможности терапии и ухудшает показатели выживаемости. Лечение проводят специалисты в области онкологии и гематологии.

Хронический миелолейкоз

Причины

Хронический миелолейкоз считается первым заболеванием, при котором достоверно установлена связь между развитием патологии и определенным генетическим нарушением. В 95% случаев подтвержденной причиной хронического миелолейкоза является хромосомная транслокация, известная как «филадельфийская хромосома». Суть транслокации заключается во взаимной замене участков 9 и 22 хромосом. В результате такой замены формируется устойчивая открытая рамка считывания. Образование рамки вызывает ускорение деления клеток и подавляет механизм восстановления ДНК, что увеличивает вероятность возникновения других генетических аномалий.

В числе возможных факторов, способствующих появлению филадельфийской хромосомы у больных хроническим миелолейкозом, называют ионизирующее облучение и контакт с некоторыми химическими соединениями.

Патогенез

Итогом мутации становится усиленная пролиферация полипотентных стволовых клеток. При хроническом миелолейкозе пролиферируют преимущественно зрелые гранулоциты, но аномальный клон включает в себя и другие клетки крови: эритроциты, моноциты, мегакариоциты, реже – В- и Т-лифоциты. Обычные гемопоэтические клетки при этом не исчезают и после подавления аномального клона могут служить основой для нормальной пролиферации кровяных клеток. Для хронического миелолейкоза характерно стадийное течение.

- При первой, хронической (неактивной) фазе отмечается постепенное усугубление патологических изменений при сохранении удовлетворительного общего состояния.

- Во второй фазе хронического миелолейкоза – фазе акселерации изменения становятся явными, развиваются прогрессирующие анемия и тромбоцитопения.

- Заключительной стадией хронического миелолейкоза является бластный криз, сопровождающийся быстрой экстрамедуллярной пролиферацией бластных клеток.

Источником бластов становятся лимфатические узлы, кости, кожа, ЦНС и т. д. В фазе бластного криза состояние больного хроническим миелолейкозом резко ухудшается, развиваются тяжелые осложнения, завершающиеся гибелью больного. У некоторых пациентов фаза акселерации отсутствует, хроническая фаза сразу сменяется бластным кризом.

Симптомы хронического миелолейкоза

Клиническая картина определяется стадией заболевания. Хроническая фаза в среднем продолжается 2-3 года, в некоторых случаях – до 10 лет. Для этой фазы хронического миелолейкоза характерно бессимптомное течение или постепенное появление «легких» симптомов: слабости, некоторого недомогания, снижения трудоспособности и чувства переполнения живота. При объективном осмотре больного хроническим миелолейкозом может обнаруживаться увеличение селезенки. По анализам крови выявляется повышение количества гранулоцитов до 50-200 тыс./мкл при бессимптомном течении заболевания и до 200-1000 тыс./мкл при «легких» признаках.

На начальных стадиях хронического миелолейкоза возможно некоторое снижение уровня гемоглобина. В последующем развивается нормохромная нормоцитарная анемия. При исследовании мазка крови пациентов с хроническим миелолейкозом отмечается преобладание молодых форм гранулоцитов: миелоцитов, промиелоцитов, миелобластов. Наблюдаются отклонения от нормального уровня зернистости в ту или иную сторону (обильная или очень скудная). Цитоплазма клеток незрелая, базофильная. Определяется анизоцитоз. При отсутствии лечения хроническая фаза переходит в фазу акселерации.

О начале фазы акселерации может свидетельствовать как изменение лабораторных показателей, так и ухудшение состояния пациентов. Возможно нарастание слабости, увеличение печени и прогрессирующее увеличение селезенки. У больных хроническим миелолейкозом выявляются клинические признаки анемии и тромбоцитопении или тробоцитоза: бледность, быстрая утомляемость, головокружения, петехии, кровоизлияния, повышенная кровоточивость. Несмотря на проводимое лечение, в крови пациентов с хроническим миелолейкозом постепенно увеличивается количество лейкоцитов. При этом отмечается возрастание уровня метамиелоцитов и миелоцитов, возможно появление единичных бластных клеток.

Бластный криз сопровождается резким ухудшением состояния больного хроническим миелолейкозом. Возникают новые хромосомные аномалии, моноклоновое новообразование трансформируется в поликлоновое. Отмечается нарастание клеточного атипизма при угнетении нормальных ростков кроветворения. Наблюдаются ярко выраженные анемия и тромбоцитопения. Суммарное количество бластов и промиелоцитов в периферической крови составляет более 30%, в костном мозге – более 50%. Пациенты с хроническим миелолейкозом теряют вес и аппетит. Возникают экстрамедуллярные очаги незрелых клеток (хлоромы). Развиваются кровотечения и тяжелые инфекционные осложнения.

Диагностика

Диагноз устанавливается на основании клинической картины и результатов лабораторных исследований. Первое подозрение на хронический миелолейкоз часто возникает при повышении уровня гранулоцитов в общем анализе крови, назначенном в порядке профилактического осмотра или обследования в связи с другим заболеванием. Для уточнения диагноза могут использоваться данные гистологического исследования материала, полученного при стернальной пункции костного мозга, однако окончательный диагноз «хронический миелолейкоз» выставляется при выявлении филадельфийской хромосомы при помощи ПЦР, флюоресцентной гибридизации или цитогенетического исследования.

Вопрос о возможности постановки диагноза хронический миелолейкоз при отсутствии филадельфийской хромосомы остается дискутабельным. Многие исследователи считают, что подобные случаи могут объясняться комплексными хромосомными нарушениями, из-за которых выявление данной транслокации становится затруднительным. В ряде случаев филадельфийскую хромосому можно обнаружить при использовании ПЦР с обратной транскрипцией. При отрицательных результатах исследования и нетипичном течении заболевания обычно говорят не о хроническом миелолейкозе, а о недифференцированном миелопролиферативном/миелодиспластическом расстройстве.

Лечение хронического миелолейкоза

Тактику лечения определяют в зависимости от фазы заболевания и выраженности клинических проявлений. В хронической фазе при бессимптомном течении и слабо выраженных лабораторных изменениях ограничиваются общеукрепляющими мероприятиями. Больным хроническим миелолейкозом рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, принимать пищу, богатую витаминами и т. д. Лечение может включать:

- Монохимиотерапию. При повышении уровня лейкоцитов используют бусульфан. После нормализации лабораторных показателей и уменьшения селезенки пациентам с хроническим миелолейкозом назначают поддерживающую терапию или курсовое лечение бусульфаном. При бластных кризах осуществляют лечение гидроксикарбамидом.

- Радиотерапию. Облучение обычно используют при лейкоцитозе в сочетании со спленомегалией. При снижении уровня лейкоцитов делают паузу продолжительностью не менее месяца, а затем переходят на поддерживающую терапию бусульфаном. Радиотерапию также назначают при хлоромах.

- Полихимиотерапию. В прогрессирующей фазе хронического миелолейкоза возможно использование одного химиопрепарата или полихимиотерапии. Применяют митобронитол, гексафосфамид или хлорэтиламиноурацил. Как и в хронической фазе, проводят интенсивную терапию до стабилизации лабораторных показателей, в последующем переходят на поддерживающие дозы. Курсы полиохимиотерапии при хроническом миелолейкозе повторяют 3-4 раза в год.

- Гемокоррекцию. При неэффективности терапии используют лейкоцитаферез. При выраженной тромбоцитопении, анемии выполняют переливания тромбоконцентрата и эритроцитарной массы.

- ТКМ. Пересадку костного мозга проводят в первой фазе хронического миелолейкоза. Продолжительной ремиссии удается достичь у 70% пациентов.

- Удаление селезенки. При наличии показаний осуществляют спленэктомию. Экстренная спленэктомия показана при разрыве или угрозе разрыва селезенки, плановая – при гемолитических кризах, «блуждающей» селезенке, рецидивирующих периспленитах и резко выраженной спленомегалии, сопровождающейся нарушением функций органов брюшной полости.

Прогноз

Прогноз при хроническом миелолейкозе зависит от множества факторов, определяющим из которых является момент начала лечения (в хронической фазе, фазе активации или в период бластного криза). В качестве неблагоприятных прогностических признаков хронического миелолейкоза рассматривают значительное увеличение печени и селезенки (печень выступает из-под края реберной дуги на 6 и более см, селезенка – на 15 и более см), лейкоцитоз свыше 100×109/л, тромбоцитопению менее 150×109/л, тромбоцитоз более 500х109/л, повышение уровня бластных клеток в периферической крови до 1% и более, повышение суммарного уровня промиелоцитов и бластных клеток в периферической крови до 30% и более.

Вероятность неблагоприятного исхода при хроническом миелолейкозе возрастает по мере увеличения количества признаков. Причиной гибели становятся инфекционные осложнения или тяжелые геморрагии. Средняя продолжительность жизни пациентов с хроническим миелолейкозом составляет 2,5 года, однако при своевременном начале терапии и благоприятном течении заболевания этот показатель может увеличиваться до нескольких десятков лет.

Источник

.jpg)