Анализ крови тромбоэмболия легочной артерии

Диагностика тромбэмболии легочной артерии (ТЭЛА) осуществляется с учетом следующих обстоятельств.

- Внезапность появления вышеперечисленных синдромов: острой дыхательной недостаточности, острой сосудистой недостаточности, острого легочного сердца (с характерными ЭКГ-проявлениями), болевого синдрома, церебрального, абдоминального (болезненная застойная печень), повышения температуры тела, в дальнейшем появление инфаркта легкого и шума трения плевры.

- Наличие заболеваний, перечисленных в статье «Причина тромбэмболии легочной артерии (ТЭЛА)», а также предрасполагающих факторов.

- Данные инструментальных методов исследования, свидетельствующие в пользу ТЭЛА.

- Наличие признаков флеботромбоза конечностей:

- болезненность, локальное уплотнение, покраснение, местный жар, отечность;

- болезненность и уплотнение икроножных мышц, асимметричный отек стопы, голени (признаки глубокого венозного тромбоза голеней);

- выявление асимметрии окружности голени (на 1 см и более) и бедра на уровне 15 см над надколенником (на 1.5 см и более);

- положительный тест Ловенберга — появление болезненности икроножных мышц при давлении манжетой сфигмоманометра в диапазоне 150-160 мм рт.ст. (в норме болезненность появляется при давлении выше 180 мм рт.ст.);

- появление боли в икроножных мышцах при тыльном сгибании стопы (симптом Хоманса);

- выявление тромбоза глубоких вен нижних конечностей с помощью радиоиндикации с фибриногеном, меченым 125I и ультразвуковой биолокации;

- появление холодной зоны на теплограмме.

Программа обследования при тромбоэмболии легочной артерии

- Общие анализы крови, мочи.

- Биохимический анализ крови: определение содержания общего белка, белковых фракций, билирубина, аминотрансфераз, общей лактатдегидрогеназы и ее фракций, серомукоида, фибрина.

- ЭКГ в динамике.

- Рентгенологическое исследование легких.

- Вентиляционно-перфузионное сканирование легких.

- Исследование коагулограммы и D-димера в плазме крови.

- Эхокардиография.

- Селективная ангиопульмонография.

- Инструментальная диагностика флеботромбозов нижних конечностей.

Лабораторные данные

- Общий анализ крови — нейтрофильный лейкоцитоз с палочкоадерным сдвигом, лимфопения, относительный моноцитоз, увеличение СОЭ;

- Биохимический анализ крови — повышение содержания лактатдегидрогеназы (особенно третьей фракции — ЛДГ1); возможна умеренная гипербилирубинемия; увеличение содержания серомукоида, гаптоглобина, фибрина; гиперкоагуляция;

- Иммунологические исследования — возможно появление в крови циркулирующих комплексов, что отражает развитие иммунологического синдрома;

- Повышение содержания D-димера в плазме крови, его определяют с помощью иммуноферментного метода (ELISA). У большинства больных венозным тромбозом наблюдается эндогенный (спонтанный) фибринолиз. Он совершенно недостаточен для предупреждения дальнейшего роста тромба, но вызывает расщепление отдельных сгустков фибрина с образованием D-димеров. Чувствительность повышения уровня D-димера в диагностике проксимального тромбоза глубоких вен или тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) превышает 90%. Нормальный уровень D-димера в плазме крови позволяет с точностью более 90% предсказать отсутствие проксимального тромбоза глубоких вен или ТЭЛА (при отсутствии инфаркта миокарда, сепсиса или каких-либо системных заболеваний).

Инструментальные исследования при тромбоэмболии легочной артерии

Электрокардиография

В острой стадии (3 суток — 1 неделя) наблюдаются глубокие зубцы S1 Q III; отклонение электрической оси сердца вправо; смещение переходной зоны к V4-V6, остроконечные высокие зубцы Р во II, III стандартных отведениях, а также в avF, V1; подъем сегмента ST кверху в III, avR, V1-V2 и смещение книзу в I, II, avL и V5-6, зубцы Т III, avF, V1-2 снижены или слабо отрицательны; высокий зубец R в отведении avR.

В подострой стадии (1-3 недели) зубцы Т II-III, avF, V1-3 постепенно становятся отрицательными.

Стадия обратного развития (до 1-3 мес.) характеризуется постепенным уменьшением и исчезновением отрицательного Т и возвращением ЭКГ к норме.

Изменения ЭКГ при ТЭЛА необходимо дифференцировать с ЭКГ-проявлениями инфаркта миокарда. Отличие ЭКГ изменений при ТЭЛА от изменений ЭКГ при инфаркте миокарда:

- при нижнедиафрагмальном инфаркте миокарда патологические зубцы Q появляются в отведениях II, III, avF; при ТЭЛА патологические Q не сопровождаются появлением патологических QIII, продолжительность зубца Q в отведениях III, avF не превышает 0.03 с; в этих же отведениях формируются терминальные зубцы R (r);

- изменения сегмента ST и зубца Т во II отведении при нижнедиафрагмальном инфаркте миокарда обычно имеют ту же картину, что и в отведениях III, avF; при ТЭЛА эти изменения во II отведении повторяют изменения I отведения;

- для инфаркта миокарда не характерен внезапный поворот электрической оси сердца вправо.

В некоторых случаях при ТЭЛА развивается блокада правой ножки пучка Гиса (полная или неполная), возможны нарушения сердечного ритма (мерцание и трепетание предсердий, предсердная и желудочковая экстрасистолия).

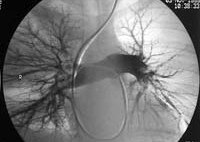

Селективная ангиопульмонография

Метод является «золотым стандартом» в диагностике ТЭЛА; характерны следующие ангиопульмонографические признаки:

- увеличение диаметра легочной артерии;

- полное (при окклюзии главной правой или левой ветви легочной артерии) или частичное (при окклюзии сегментарных артерий) отсутствие контрастирования сосудов легкого на стороне поражения;

- «размытый» или «пятнистый» характер контрастирования сосудов при множественной, но не полной обтурации долевых, а также сегментарных артерий;

- дефекты наполнения в просвете сосудов при наличии единичных пристеночных тромбов;

- деформация легочного рисунка в виде расширения и извитости сегментарных и долевых сосудов при множественном поражении мелких ветвей.

Ангиографичсское исследование в обязательном порядке должно включать как зондирование правых отделов сердца, так и ретроградную илиокавографию, позволяющую уточнить источники эмболии, которыми чаще всего являются флотирующие тромбы в подвздошной и нижней полой венах.

Проведение селективной ангиопульмонографии обеспечивает возможность подведения тромболитиков к месту окклюзии сосуда. Легочная артериография проводится пункцией подключичной вены или внутренней яремной вены.

Рентгенография грудной клетки

При отсутствии инфаркта легкого при тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) рентгенологические методы исследования могут быть недостаточно информативными. Наиболее характерными признаками тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) являются:

- выбухание легочного конуса (проявляется сглаживанием талии сердца или выступанием второй дуги за левый контур) и расширение тени сердца вправо за счет правого предсердия;

- увеличение контуров ветви легочной артерии с последующим обрывом хода сосуда (при массивной тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА));

- резкое расширение корня легкого, его обрубленность, деформация;

- локальное просветление легочного поля на ограниченном участке (симптом Вестермарка);

- появление дисковидного ателектаза легкого на пораженной стороне;

- высокое стояние купола диафрагмы (в связи с рефлекторным сморщиванием легкого в ответ на эмболию) на стороне поражения;

- расширение тени верхней полой и непарной вен; верхняя полая вена считается расширенной при увеличении расстояния между линией остистых отростков и правым контуром средостения более 3 см;

- после появления инфаркта легкого выявляется инфильтрация легочной ткани (иногда в виде треугольной тени), чаще расположенная субплеврально. Типичная картина инфаркта легкого обнаруживается не ранее второго дня и лишь у 10% больных.

Вентиляционно-перфузионное сканирование легких

Вентиляционно-перфузионное сканирование легких предполагает последовательное выполнение перфузионного и вентиляционного сканирования с последующим сопоставлением результатов. Для тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) характерно наличие дефекта перфузии при сохраненной вентиляции пораженных сегментов легких.

Перфузионное сканирование легких позволяет сделать диагноз тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) более достоверным, определить объем эмболического поражения сосудов легких. Отсутствие дефектов перфузии легочной ткани практически исключает наличие тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). ТЭЛА на сканограмме проявляется дефектами накопления изотопа, соответствующими очагам олигемии, при этом необходимо учесть, что сходные сканограммы наблюдаются при других заболеваниях, нарушающих кровообращение в легких (эмфизема, бронхоэктазы, кисты, опухоли). Если после сканирования легких диагноз тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) остается сомнительным или выявлено значительное нарушение легочной перфузии, показано проведение контрастной ангиопульмонографии.

В зависимости от выраженности дефектов перфузии легочной ткани различают высокую (>80%), среднюю (20-79%) и низкую (

Для перфузионной сцинтиграфии легких применяется внутривенное введение макроагрегата альбумина с размерами частиц 50-100 мкм, меченого 99mTс, который не заполняет просвета непроходимых легочных артерий и артериол.

С помощью вентиляционной сцинтиграфии определяются локализация, форма и размер невентилируемых участков легких. Больной вдыхает смесь, содержащую инертный радиоактивный газ, например 133Хе, 127Хеили аэрозоль 99mТс.

Далее сопоставляют результаты перфузионной и вентиляционной сцинтиграфии легких. Для ТЭЛА специфично наличие большого сегментарного дефекта перфузии с нормальными показателями вентиляции.

Совпадение сегментарных и более крупных дефектов перфузии и вентиляции может наблюдаться при эмболии, осложненной инфаркт-пневмонией.

Инструментальная диагностика флеботромбозов нижних конечностей

Венозно-окклюзивная плетизмография

Метод основан на измерении скорости изменения объема голени после снятия внешнего давления, прерывавшего венозный отток крови. При нарушении проходимости глубоких вен уменьшение объема голени после распускания манжеты будет замедлено.

Ультразвуковая допплеровская флоуметрия

Метод основан на акустической оценке и регистрации изменения частоты (длины) ультразвуковой волны, излучаемой прибором в направлении исследуемой вены. Нарушение проходимости вены проявляется снижением скорости кровотока.

Радиометрия с фибриногеном, меченым радиоактивным йодом

Над областью тромба регистрируется повышенное излучение вследствие включения в тромб изотопа вместе с образующимся фибрином.

ЯМР-флебография

Позволяет надежно диагностировать тромбозы вен голени, таза, бедер.

Рентгеноконтрастная флебография

Один из наиболее информативных методов обнаружения флеботромбоза.

Прогноз при тромбоэмболии легочной артерии

При обширной ТЭЛА на фоне выраженных нарушений сердечно-сосудистой и дыхательной систем летальность может превышать 25%. При отсутствии выраженных нарушений этих систем и величине окклюзии легочной артерии не больше 50%, исход заболевания благоприятен.

Вероятность рецидивов ТЭЛА у больных, не получавших антикоагулянтную терапию, может составить около 50%, причем до половины рецидивов могут привести к летальному исходу. При своевременной правильно проведенной антикоагулянтной терапии частота рецидивов ТЭЛА может снижаться до 5%, причем летальные исходы наблюдаются лишь у 1/5 больных.

Источник

Лабораторная диагностика ТЭЛА. Анализ крови при ТЭЛА.

ТГВГ и ТЭЛА остаются более трудной диагностической задачей, чем их лечение и профилактика для врача, несмотря на внедрение новых технологий обследования. Для больных ТЭЛА наиболее опасный период, предшествующий постановке правильного диагноза. Задачи диагностики — подтвердить наличие эмболов и их локализацию; оценить объем эмболического поражения сосудистого русла и выраженность гемодинамических проявлений, а также установить источник эмболии. Высокая степень клинических подозрений на ТЭЛА весьма важна для последующей верификации диагноза. Как правило, клинического обследования не хватает для верификации ТЭЛА. Рутинные исследования в первые часы ТЭЛА также малоинформативны.

Выделяют две группы обследований:

• приближающие диагностику ТЭЛА — рентгенография грудной клетки, ЭКГ, ЭхоКГ, КЩС, УЗИ глубоких вен голеней, определение Д-димера;

• однозначно подтверждающие наличие ТЭЛА — ВПСЛ, ангиография легких и спиральная КТ легочных артерий (виазуализирующие сосудистое ложе легких) и транспищеводная ЭхоКГ.

Диагноз ТЭЛА трудный, его мало реально поставить только на основе клинической симптоматики, поэтому клинические подозрения на ТЭЛА должны быть подтверждены объективными тестами. Флебография и ангиография легочной артерии — «золотой» стандарт диагностики ТЭЛА и ТГВГ, но эти методы инвазивны и дорогостоящи. Чтобы уменьшить их применение при подозрении на ТЭЛА используют альтернативные неинвазивные методы: компрессионное УЗИ ног (диагностика ТГВГ), ВПСЛ и спиральную КТ.

Диагностику тромбофилии следует проводить у лиц моложе 50 лет с рецидивами ТЭЛА и у больных с верифицированным СВТЭ в семейном анамнезе. Диагностика скрытой опухоли показана только в плане идиопатического СВТЭ, когда имеется такое подозрение на основе клинических данных, рентгенографии грудной клетки и общего анализа крови.

Обычный и биохимический анализ крови (КФК, ЛДГ, ACT, АЛТ) мало помогают диагностике ТЭЛА (и не используются для этого), но полезны дня оценки состояния гемостаза и проведения дифференциального диагноза. При инфаркте легких необходим учет лейкоцитоза и нейтрофильного сдвига влево. Более информативна оценка продуктов деградации фибриногена в плазме, прежде всего Д-димера (гетерогенная группа молекул), поперечно «сшитых» продуктов деградации фибриногена — маркера перехода фибриногена в фибрин и формирования фибринового сгустка (высвобождающегося в системный кровоток при эндогенном фибринолизе организованного тромба). Уровень эндогенного фибринолиза у больных ТЭЛА не достаточен, чтобы предотвратить ее развитие, но при этом разрушаются сгустки фибрина и появляется Д-димер.

Его рост отмечен почти у 90% больных с доказанной ТЭЛА (по данным ангиографии легких), но также и при различных состояниях, не связанных с венозным тромбозом (т.е. Д-димер не может быть специфическим маркером наличия венозных тромбов) — ДВС-синдроме; в первую неделю после операции, родов или травм; ИМ; пожилом возрасте; сепсисе; онкологических заболеваниях; атеросклерозе; тромболитической терапии и почти при любой системной воспалительной патологии. Положительный тест на Д-димер у больных с малой вероятной ТЭЛА требует проведения УЗИ вен нижних конечностей. Определение Д-димера лучше использовать у больных с определенным подозрением на ТЭЛА (после предварительной оценки клинической вероятности ее наличия), но без сопутствующих заболеваний. Нормальный уровень (менее 0,5 мкг/л) Д-димера (в комплексе с другими тестами — дуплексной ультрасонографией или ВПСЛ) имеет высокое диагностическое значение.

Он с большой вероятностью исключает клинически значимую ТЭЛА и позволяет отказаться от антикоагулянтной терапии у больного (за ним только наблюдают). Тромбоз на фоне отрицательного теста на Д-димер — редкость и может быть обусловлен: малым размером тромбов, очень большим временным периодом между появлением клинических симптомов и забором крови. Если вероятность ТЭЛА высока, то Д-димер не определяют. Оценка Д-димера очень показана в амбулаторных условиях, у больных, которые не применяют антитромботические ЛС и имеют недолго сохраняющуюся симптоматику.

Учебное видео ЭКГ при миокардите, перикардите и ТЭЛА

— Читать далее «Анализ кислотно-щелочного состояния при ТЭЛА. Анализ ЭКГ при тромбоэмболии.»

Оглавление темы «Диагностика ТЭЛА. Диагностические признаки ТЭЛА.»:

1. Венозный стаз. Гиперкоагуляция.

2. Повреждение эндотелия сосудов. Патанатомия ТЭЛА.

3. Клиника ТЭЛА. Признаки ТЭЛА. Проявления ТЭЛА.

4. Дифференциальный диагноз ТЭЛА. Внезапная одышка. Инфаркт легких.

5. Острое легочное сердце. Варианты ТЭЛА. Синдромы ТЭЛА.

6. Физикальные данные ТЭЛА. Диагноз венозного тромбоза.

7. Лабораторная диагностика ТЭЛА. Анализ крови при ТЭЛА.

8. Анализ кислотно-щелочного состояния при ТЭЛА. Анализ ЭКГ при тромбоэмболии.

9. Рентгенография грудной клетки при ТЭЛА. Признаки инфаркта легкого.

10. ЭхоКГ при ТЭЛА. Вентиляционно-перфузионное сканирование легких при ТЭЛА.

Источник

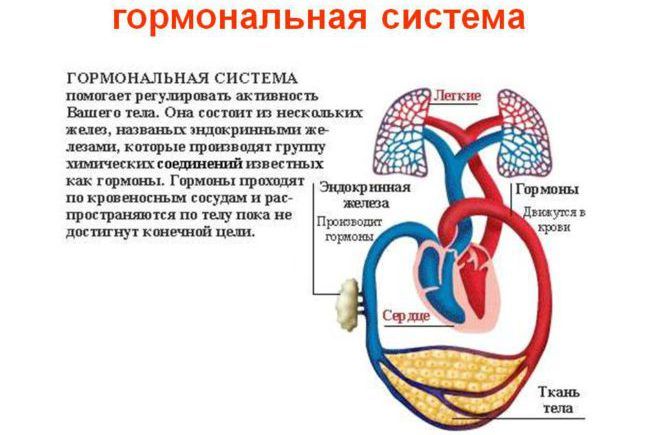

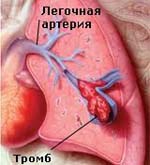

Тромбоэмболия легочной артерии – окклюзия легочной артерии или ее ветвей тромботическими массами, приводящая к жизнеугрожающим нарушениям легочной и системной гемодинамики. Классическими признаками ТЭЛА служат боли за грудиной, удушье, цианоз лица и шеи, коллапс, тахикардия. Для подтверждения диагноза тромбоэмболии легочной артерии и дифференциальной диагностики с другими схожими по симптоматике состояниями проводится ЭКГ, рентгенография легких, ЭхоКГ, сцинтиграфия легких, ангиопульмонография. Лечение ТЭЛА предполагает проведение тромболитической и инфузионной терапии, ингаляций кислорода; при неэффективности – тромбоэмболэктомии из легочной артерии.

Общие сведения

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — внезапная закупорка ветвей или ствола легочной артерии тромбом (эмболом), образовавшимся в правом желудочке или предсердии сердца, венозном русле большого круга кровообращения и принесенным с током крови. В результате ТЭЛА прекращается кровоснабжение легочной ткани. Развитие ТЭЛА происходит часто стремительно и может привести к гибели больного.

От ТЭЛА умирает 0,1% населения земного шара ежегодно. Около 90% больным, умершим от ТЭЛА, во время не был установлен правильный диагноз, и не было проведено необходимое лечение. Среди причин смерти населения от сердечно-сосудистой заболеваний ТЭЛА стоит на третьем месте после ИБС и инсульта. ТЭЛА может приводить к летальному исходу при некардиологической патологии, возникая после операций, полученных травм, родов. При своевременном оптимальном лечении ТЭЛА наблюдается высокий показатель снижения уровня смертности до 2 – 8%.

Тромбоэмболия легочной артерии

Причины ТЭЛА

Наиболее частыми причинами развития ТЭЛА служат:

- тромбоз глубоких вен (ТГВ) голени (в 70 – 90% случаев), часто сопровождающийся тромбофлебитом. Может иметь место тромбоз одновременно глубоких и поверхностных вен голени

- тромбоз нижней полой вены и ее притоков

- сердечно-сосудистые заболевания, предрасполагающие к появлению тромбов и эмболий в легочной артерии (ИБС, активная фаза ревматизма с наличием митрального стеноза и мерцательной аритмии, гипертоническая болезнь, инфекционный эндокардит, кардиомиопатии и неревматические миокардиты)

- септический генерализованный процесс

- онкологические заболевания (чаще рак поджелудочной железы, желудка, легких)

- тромбофилия (повышенное внутрисосудистое тромбообразование при нарушении системы регуляции гемостаза)

- антифосфолипидный синдром — образование антител к фосфолипидам тромбоцитов, клеток эндотелия и нервной ткани (аутоиммунные реакции); проявляется повышенной склонностью к тромбозам различных локализаций.

Факторы риска

Факторы риска тромбозов вен и ТЭЛА — это:

- длительное состояние обездвиженности (постельный режим, частые и продолжительные авиаперелеты, поездки, парез конечностей), хроническая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, сопровождаются замедлением тока крови и венозным застоем.

- прием большого количества диуретиков (массовая потеря воды приводит к дегидратации, повышению гематокрита и вязкости крови);

- злокачественные новообразования — некоторые виды гемобластозов, истинная полицитемия (большое содержание в крови эритроцитов и тромбоцитов приводит к их гиперагрегации и образованию тромбов);

- длительный прием некоторых лекарственных препаратов (оральные контрацептивы, заместительная гормональная терапия) повышает свертываемость крови;

- варикозная болезнь (при варикозном расширении вен нижних конечностей создаются условия для застоя венозной крови и образования тромбов);

- нарушения обмена веществ, гемостаза (гиперлипидпротеинемия, ожирение, сахарный диабет, тромбофилия);

- хирургические операции и внутрисосудистые инвазивные процедуры (например, центральный катетер в крупной вене);

- артериальная гипертензия, застойная сердечная недостаточность, инсульты, инфаркты;

- травмы спинного мозга, переломы крупных костей;

- химиотерапия;

- беременность, роды, послеродовый период;

- курение, пожилой возраст и др.

Классификация

В зависимости от локализации тромбоэмболического процесса различают следующие варианты ТЭЛА:

- массивная (тромб локализуется в главном стволе или основных ветвях легочной артерии)

- эмболия сегментарных или долевых ветвей легочной артерии

- эмболия мелких ветвей легочной артерии (чаще двусторонняя)

В зависимости от объема отключенного артериального кровотока при ТЭЛА выделяют формы:

- малую (поражены менее 25% легочных сосудов) — сопровождается одышкой, правый желудочек функционирует нормально

- субмассивную (субмаксимальную — объем пораженных сосудов легких от 30 до 50%), при которой у пациента отмечается одышка, нормальное артериальное давление, правожелудочковая недостаточность мало выражена

- массивную (объем отключенного легочного кровотока более 50%) — наблюдается потеря сознания, гипотония, тахикардия, кардиогенный шок, легочная гипертензия, острая правожелудочковая недостаточность

- смертельную (объем отключенного кровотока в легких более 75%).

ТЭЛА может протекать в тяжелой, среднетяжелой или легкой форме.

Клиническое течение ТЭЛА может быть:

- острейшим (молниеносным), когда наблюдается моментальная и полная закупорка тромбом главного ствола или обеих основных ветвей легочной артерии. Развивается острая дыхательная недостаточность, остановка дыхания, коллапс, фибрилляция желудочков. Летальный исход наступает за несколько минут, инфаркт легких не успевает развиться.

- острым, при котором отмечается быстро нарастающая обтурация основных ветвей легочной артерии и части долевых или сегментарных. Начинается внезапно, бурно прогрессирует, развиваются симптомы дыхательной, сердечной и церебральной недостаточности. Продолжается максимально 3 – 5 дней, осложняется развитием инфаркта легких.

- подострым (затяжным) с тромбозом крупных и средних ветвей легочной артерии и развитием множественных инфарктов легких. Продолжается несколько недель, медленно прогрессирует, сопровождаясь нарастанием дыхательной и правожелудочковой недостаточности. Могут возникать повторные тромбоэмболии с обострением симптомов, при которых нередко наступает смертельный исход.

- хроническим (рецидивирующим), сопровождающимся рецидивирующими тромбозами долевых, сегментарных ветвей легочной артерии. Проявляется повторными инфарктами легких или повторными плевритами (чаще двусторонними), а также постепенно нарастающей гипертензией малого круга кровообращения и развитием правожелудочковой недостаточности. Часто развивается в послеоперационном периоде, на фоне уже имеющихся онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых патологий.

Симптомы ТЭЛА

Симптоматика ТЭЛА зависит от количества и размера тромбированных легочных артерий, скорости развития тромбоэмболии, степени возникших нарушений кровоснабжения легочной ткани, исходного состояния пациента. При ТЭЛА наблюдается широкий диапазон клинических состояний: от практически бессимптомного течения до внезапной смерти.

Клинические проявления ТЭЛА неспецифические, они могут наблюдаться при других легочных и сердечно-сосудистых заболеваниях, их главным отличием служит резкое, внезапное начало при отсутствии других видимых причин данного состояния (сердечно-сосудистой недостаточности, инфаркта миокарда, пневмонии и др.). Для ТЭЛА в классическом варианте характерен ряд синдромов:

1. Сердечно – сосудистый:

- острая сосудистая недостаточность. Отмечается падение артериального давления (коллапс, циркуляторный шок), тахикардия. Частота сердечных сокращений может достигать более 100 уд. в минуту.

- острая коронарная недостаточность (у 15-25% больных). Проявляется внезапными сильными болями за грудиной различного характера, продолжительностью от нескольких минут до нескольких часов, мерцательной аритмией, экстрасистолией.

- острое легочное сердце. Обусловлено массивной или субмассивной ТЭЛА; проявляется тахикардией, набуханием (пульсацией) шейных вен, положительным венным пульсом. Отеки при остром легочном сердце не развиваются.

- острая цереброваскулярная недостаточность. Возникают общемозговые или очаговые нарушения, церебральная гипоксия, при тяжелой форме — отек мозга, мозговые кровоизлияния. Проявляется головокружением, шумом в ушах, глубоким обмороком с судорогами, рвотой, брадикардией или коматозным состоянием. Могут наблюдаться психомоторное возбуждение, гемипарезы, полиневриты, менингиальные симптомы.

2. Легочно-плевральный:

- острая дыхательная недостаточность проявляется одышкой (от ощущения нехватки воздуха до очень выраженных проявлений). Число дыханий более 30-40 в минуту, отмечается цианоз, кожные покровы пепельно-серые, бледные.

- умеренный бронхоспастический синдром сопровождается сухими свистящими хрипами.

- инфаркт легкого, инфарктная пневмония развивается на 1 – 3 сутки после ТЭЛА. Появляются жалобы на одышку, кашель, боли в грудной клетке со стороны поражения, усиливающиеся при дыхании; кровохарканье, повышение температуры тела. Становятся слышны мелкопузырчатые влажные хрипы, шум трения плевры. У пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью наблюдаются значительные выпоты в плевральную полость.

3. Лихорадочный синдром — субфебрильная, фебрильная температура тела. Связан с воспалительными процессами в легких и плевре. Длительность лихорадки составляет от 2 до 12 дней.

4. Абдоминальный синдром обусловлен острым, болезненным набуханием печени (в сочетании с парезом кишечника, раздражением брюшины, икотой). Проявляется острой болью в правом подреберье, отрыжкой, рвотой.

5. Иммунологический синдром (пульмонит, рецидивирующий плеврит, уртикароподобная сыпь на коже, эозинофилия, появление в крови циркулирующих иммунных комплексов) развивается на 2-3 неделе заболевания.

Осложнения

Острая ТЭЛА может служить причиной остановки сердца и внезапной смерти. При срабатывании компенсаторных механизмов пациент сразу не погибает, но при отсутствии лечения очень быстро прогрессируют вторичные гемодинамические нарушения. Имеющиеся у пациента кардиоваскулярные заболевания значительно снижают компенсаторные возможности сердечно-сосудистой системы и ухудшают прогноз.

Диагностика

В диагностике ТЭЛА главная задача – установить местонахождение тромбов в легочных сосудах, оценить степень поражения и выраженность нарушений гемодинамики, выявить источник тромбоэмболии для предупреждения рецидивов.

Сложность диагностики ТЭЛА диктует необходимость нахождения таких пациентов в специально оборудованных сосудистых отделениях, владеющих максимально широкими возможностями для проведения специальных исследований и лечения. Всем пациентам с подозрением на ТЭЛА проводят следующие обследования:

- тщательный сбор анамнеза, оценку факторов риска ТГВ/ТЭЛА и клинической симптоматики

- общий и биохимический анализы крови, мочи, исследование газового состава крови, коагулограмму и исследование Д-димера в плазме крови (метод диагностики венозных тромбов)

- ЭКГ в динамике (для исключения инфаркта миокарда, перикардита, сердечной недостаточности)

- рентгенографию легких (для исключения пневмоторакса, первичной пневмонии, опухолей, переломов ребер, плеврита)

- эхокардиографию (для выявления повышенного давления в легочной артерии, перегрузок правых отделов сердца, тромбов в полостях сердца)

- сцинтиграфию легких (нарушение перфузии крови через легочную ткань говорит об уменьшении или отсутствии кровотока вследствие ТЭЛА)

- ангиопульмонографию (для точного определения локализации и размеров тромба)

- УЗДГ вен нижних конечностей, контрастную флебографию (для выявления источника тромбоэмболии)

КТ-ангиография легочных артерий. Протяженный пристеночный тромб в просвете основного ствола левой легочной артерии

Лечение ТЭЛА

Пациентов с тромбоэмболией помещают в реанимационное отделение. В неотложном состоянии пациенту проводятся реанимационные мероприятия в полном объеме. Дальнейшее лечение ТЭЛА направлено на нормализацию легочного кровообращения, профилактику хронической легочной гипертензии.

С целью предупреждения рецидивов ТЭЛА необходимо соблюдение строгого постельного режима. Для поддержания оксигенации проводится постоянная ингаляция кислорода. Осуществляется массивная инфузионная терапия для снижения вязкости крови и поддержания АД.

В раннем периоде показано назначение тромболитической терапии с целью максимально быстрого растворения тромба и восстановления кровотока в легочной артерии. В дальнейшем для предупреждения рецидивов ТЭЛА проводится гепаринотерапия. При явлениях инфаркт-пневмонии назначается антибактериальная терапия.

В случаях развития массивной ТЭЛА и неэффективности тромболизиса сосудистыми хирургами проводится хирургическая тромбоэмболэктомия (удаление тромба). Как альтернативу эмболэктомии используют катетерную фрагментацию тромбоэмбола. При рецидивирующих ТЭЛА практикуется постановка специального фильтра в ветви легочной артерии, нижнюю полую вену.

Прогноз и профилактика

При раннем оказании полного объема помощи пациентам прогноз для жизни благоприятный. При выраженных сердечно-сосудистых и дыхательных нарушениях на фоне обширной ТЭЛА летальность превышает 30%. Половина рецидивов ТЭЛА развивается у пациентов, не получавших антикоагулянты. Своевременная, правильно проведенная антикоагулянтная терапия вдвое снижает риск рецидивов ТЭЛА. Для предупреждения тромбоэмболии необходимы ранняя диагностика и лечение тромбофлебита, назначение непрямых антикоагулянтов пациентам из групп риска.

Источник