Анализ крови при ревматологических заболеваниях

Лабораторное обследование больного ревматологического профиля имеет своей целью:

• определить или подтвердить характер патологического процесса — имеется воспаление, дегенеративно-дистрофические изменения, обменные нарушения, травма, опухоль;

• на основе клинических и лабораторных данных определиться врачу в наиболее вероятной нозологической диагностике;

• оценить остроту патологического процесса, его активность и определить наиболее пораженный орган или систему;

• ориентировать врача на выбор адекватного метода лечения в соответствии с предполагаемой нозологией, активностью процесса и характером поражения различных органов;

• оценить адекватность проводимого лечения в динамике, сориентироваться относительно прогноза;

• своевременно распознать возникающие осложнения основного заболевания и лекарственной терапии;

• диагностировать сопутствующие и конкурирующие заболевания.

Выбор врачом методов и объема лабораторных исследований ревматологического больного должен соответствовать основной диагностической гипотезе, базирующейся на анамнезе и данных объективного исследования, при этом учитываются пол, возраст, профессия пациента, провоцирующие факторы. Лабораторные исследования как объективные критерии могут подтвердить предполагаемый диагноз или отвергнуть его, а во многих случаях быть определяющими в постановке окончательного диагноза. Очень важно выполнение необходимых исследований в динамике, особенно с учетом клиники болезни, результатов инструментального и других исследований.

В диагностике ревматологических заболеваний используются общеклинические исследования крови и мочи, биохимические, серологические и иммунологические исследования крови, синовиальной жидкости, а также гистоморфологическое исследование биоптатов пораженных органов. Каждый из них несет определенный объем информации, что помогает в установлении окончательного диагноза.

В современных условиях особую ценность представляет иммунологическое исследование, позволяющее более глубоко вникнуть в характер патологических изменений. К сожалению, доступность этих методов ограничена из-за их высокой стоимости, да и получаемая информация не всегда дает однозначный ответ. Это потому, что иммунологические тесты могут иногда выходить за рамки «нормальных» показателей как у здоровых, так и у страдающих неревматической патологией, а обнаружение определенных антител в высоком титре при отсутствии клиники заболевания не является достаточным основанием для постановки аутоиммунного заболевания.

Надо учитывать и то, что количество антител возрастает у лиц пожилого возраста, у некоторых пациентов после приема лекарственных средств, при вирусных и бактериальных инфекциях, при новообразованиях, у родственников больных, страдающих аутоиммунным заболеванием. Иммунологические показатели должны оцениваться в комплексе с имеющейся клиникой и результатами других исследований, особенно в динамике наблюдения и лечения больного.

В проведении лабораторного обследования ревматологического больного существует определенная этапность, последовательность. Вначале выполняются общедоступные, скрининговые исследования: общий анализ крови, мочи, определяется СРВ, оцениваются белки крови, уровень грансаминаз. Это позволяет определиться в главном — имеется воспаление или другой процесс. При этом должно учитываться и то, что отклонения в результатах исследований могут быть обусловлены неревматологической патологией, а нормальные лабораторные показатели не исключают ни того, ни другого.

При неясности окончательного диагноза или с целью уточнения нозологической принадлежности, для оценки тяжести процесса, его динамики, прогноза используются другие лабораторные методы. Их количество огромное, многие из них сложны и дорогостоящи, поэтому выбор каждого из hpix должен быть хорошо обоснован. Необходимо подчеркнуть то, что многие из этих исследований не обладают строгой специфичностью и не могут использоваться как абсолютный тест нозологической диагностики, хотя некоторые из них могут четко указывать па это.

Общий анализ крови

Его значение в клиническом обследовании пациента трудно переоценить, выявляемые отклонения нередко определяют дальнейшую тактику врача.

В общем анализе крови у ревматологического больного возможны отклонения в показателях красной крови — развитие анемии различной степени выраженности. Чаще определяется нормохромная либо гипохромная нормоцитарная анемия. Ее генез может быть разным — нарушение всасывания железа в кишечнике, гемолиз эритроцитов и кровопотеря. Наличие анемии обычно указывает па тяжесть и неблагоприятное течение болезни, что нередко бывает при ревматоидном артрите, туберкулезе костей и суставов и др.

Железодефицитная анемия бывает обусловлена язвенным кровотечением из ЖКТ, развившимся от применения медикаментов (НПВП, стероидные гормоны). У женщин это возможно при обильных менструациях. Гемолитический характер анемии может быть обусловлен применением таких препаратов, как сульфасалазин, плактивил, делагил. Причиной анемии при лечении ревматоидного артрита и болезней соединительной ткани может оказаться применение солей золота, пеницилламина, иммунодепрессантов, подавляющих костномозговое кроветворение, иногда вплоть до аплазии. Причиной анемического синдрома может оказаться и другая, неревматологическая патология (болезни ЖКТ, полипоз, опухоль, заболевания крови и др.).

В общем анализе крови при ревматологических заболеваниях может определяться лейкоцитоз, он отражает остроту процесса. Возможен умеренный лейкоцитоз — до 12 х 10 9/л и выраженный — до 25 х 10 9/л. Умеренный лейкоцитоз выявляется при большинстве воспалительных ревматологических процессов. Резко выраженный лейкоцитоз характерен для септичеекгтх артритов, гонореи, системного васкулита, синдрома Стилла, болезни Кавасаки, острого приступа подагры. Выраженный лейкоцитоз может быть обусловлен и неревматической патологией — сепсис, пневмония, лейкоз, лейкемоидная реакция, нагноение. Умеренный лейкоцитоз возникает при применении ГКС.

Лейкопения (менее 4 х 109/л) определяется при тяжелых формах ревматоидного артрита (РА), при системной красной волчанке (СКВ), бруцеллезном артрите, смешанных заболеваниях соединительной ткани, при затяжном гонорейном артрите, от применения лекарственных средств.

Формула белой крови чаще не претерпевает больших изменений, хотя возможна нейтропения, а в остром периоде болезни возможен сдвиг в формуле влево. Эозинофилия наблюдается при аллергических артритах, при РА с системными проявлениями, при синдроме Шегрена, системной склеродермии, синдроме эозинофилии — миалгии, диффузном эозинофильном фасциите, синдроме Черджа—Стросса, при саркоидозе, аллергии на медикаменты. При хронических формах артритов, при бруцеллезе возможен лимфоцитоз.

Исследование периферической крови должно проводиться в процессе наблюдения за больным и его лечения. Нормализация показателей отражает положительную динамику болезни.

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) — очень чувствительный маркер воспаления, высокоинформативный показатель остроты и активности процесса, важный дифференциально-диагностический критерий ряда ревматологических заболеваний.

Значительное увеличение СОЭ (до 70-80 мм/ч) наблюдается при РА, коллагенозах, что отражает активность воспаления при этих заболеваниях, по мере стихания клинических признаков СОЭ может некоторое время еще оставаться увеличенной, а затем нормализуется. Если нормализация не наступает — это признак активного процесса или нагноения. При ревматическом артрите нормализация СОЭ наступает лишь при полной ремиссии. Аналогичное наблюдается при инфекционных артритах. Небольшое увеличение СОЭ возможно при остеоартрозе, травме, сопровождающихся вторичным синовитом. Значительное увеличение СОЭ бывает при остром приступе подагры. Увеличение СОЭ более 40 мм/ч является важным тестом в подтверждении диагноза гигантоклеточного артериита и ревматической полимиалгии.

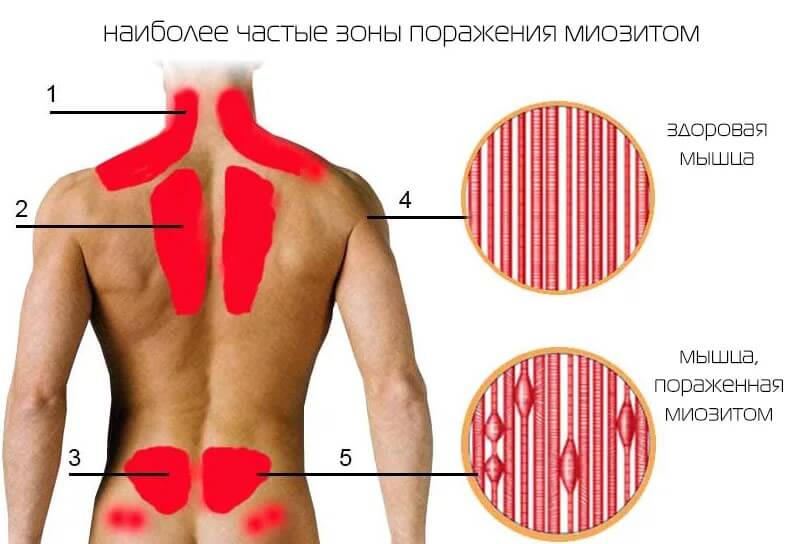

Кратковременное увеличение СОЭ отмечается при остром воспалении синовиальных сумок и влагалищ, при периартритах, миозитах. Лишь нагноение сумок, образование флегмоны дает резкое увеличение СОЭ.

Увеличенная СОЭ бывает у здоровых женщин во время беременности, при анемии любого генеза, при любом воспалении неревматического генеза, при онкологических заболеваниях, а в 3-11% случаев установить причину увеличенной СОЭ вообще не удается.

Сниженная СОЭ возможна при остром лейкозе, застойной сердечной недостаточности, при кахексии, полицитемии, гипофибриногенемии, при изменении свойств эритроцитов.

Определенную диагностическую ценность в распознавании ревматологических заболеваний имеет оценка количества тромбоцитов. Тромбоцитоз (более 300 х 109 г/л) нередко отражает степень воспалительной активности процесса, а в диагностике болезни Кавасаки он является важнейшим признаком. Тромбоцитопения возможна при системной красной волчанке, синдроме Шегрена, смешанном заболевании соединительной ткани, синдроме Фелти, при системном васкулите, а также быть следствием лекарственной терапии.

В общем анализе мочи при ревматологической патологии возможны некоторые отклонения, ценные для распознавания основного заболевания и его осложнений, а также осложнений лекарственной терапии. Протеинурия — почти постоянный спутник повышенной температуры тела, она исчезает при ее нормализации. Постоянная протеинурия характерна для СКВ, системной склеродермии, системных васкулитов. Высокое содержание белка в моче может указывать на развитие у больного нефротического синдрома при СКВ или амилоидозе. Протеинурия может быть обусловлена интерстициальным нефритом, быть следствием лечения НПВП, солями золота, пеницилламином.

Обнаружение в моче белка Бенс-Джонса может указывать на наличие системного заболевания или другой выраженной патологии (синдром Шегрена, амилоидоз, хронический лимфолейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, миеломная болезнь).

Существенное диагностическое значение в распознавании подагры имеет определение в моче содержания мочевой кислоты с помощью колориметрического метода. Верхней границей суточного выделения мочевой кислоты при трехдневной диете больного со сниженным содержанием пуринов является 600 мг (3,6 ммоль). При подагре ее количество в моче может быть значительно выше.

Исследование белков крови относится к очень чувствительным методам диагностики многих ревматологических заболеваний, особенно воспалительного характера. Оно представляет исключительную ценность в дифференциальной диагностике различных форм патологии, в оценке остроты процесса, динамики заболевания и эффективности проводимого лечения.

Исследование белков включает характеристику «белкового зеркала» (общее количество белка в крови, количество альбуминов, глобулинов, фракций глобулинов), определение содержания СРВ, фибриногена, иммуноглобулинов, наличие антител, комплемента, ЦИК, криоглобулинов и др.

Необходимо отметить то, что многие из этих тестов также не обладают строгой нозологической специфичностью, они лишь отражают наличие и характер воспаления, его динамику в процессе лечения, а также иммунологические реакции в ответ на агрессию. Лишь отдельные тесты могут указывать на определенную нозологию.

И.А. Реуцкий, В.Ф. Маринин, А.В. Глотов

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Ревмопробы – это комплекс биохимических исследований крови, который нужен для диагностики ревматизма и аутоиммунных патологий. Они обнаруживают воспалительный процесс в организме, степень его тяжести. Чем раньше его выявить и начать лечить, тем большего результата можно добиться.

Анализы также помогают поставить правильный диагноз при нетипичных жалобах или скрытых формах болезни. Подробнее о показателях ревмопроб и их расшифровке читайте в этой статье.

Показания к проведению анализа крови

Врач может рекомендовать пройти анализ крови на ревмопробы при наличии жалоб пациента на:

- боли в суставах, особенно «летучего» характера, ломоту, тугоподвижность, утреннюю скованность движений;

- отечность, покраснение околосуставных тканей;

- увеличенные лимфоузлы;

- повышенную температуру тела;

- впервые возникшую одышку, сердцебиение, перебои сокращений и плохую переносимость физической активности;

- резкую слабость, потливость, боли в сердце после перенесенной ангины, скарлатины;

- упорные головные боли (при подозрении на васкулит);

- сыпь на коже.

После анализов врач может на основании обнаруженных отклонений и клинических признаков болезни поставить диагноз аутоиммунного заболевания. Его особенностью является нарушение иммунитета в организме. Собственные ткани меняют свои свойства после воздействия вирусов, микробов, интоксикации, а клетки иммунной системы (лейкоциты) воспринимают их, как чужеродные.

В результате формируются иммунные комплексы, состоящие из антигена и антитела. Они циркулируют в крови и накапливаются на поверхности сустава, в коже, почках, легких, сосудистых стенках, вызывая воспалительный процесс. Его показатели и выявляют при проведении ревмопроб.

Нередко при уже известном диагнозе (волчанка, склеродермия, ревматоидный артрит, эндокардит, миокардит, васкулит) требуется определить степень воспаления. Это необходимо для выбора медикаментозной терапии и дозировок гормонов, цитостатиков.

Рекомендуем прочитать об анализах на васкулит. Из статьи вы узнаете о визуальной диагностике васкулита и о том, какие анализы крови нужно сдать для выявления заболевания.

А здесь подробнее об атеросклерозе и его обследовании.

Какие анализы входят в ревмопробы

Специфическими пробами при заболеваниях аутоиммунной природы считают определение ревматоидного фактора и антистрептолизина О. К общим исследованиям, которые помогают в определении степени активности воспаления, относят:

- С-реактивный протеин;

- антинуклеарные антитела;

- общеклинический анализ – количество лейкоцитов и СОЭ.

Ревматоидный фактор

Представляет собой несколько аномальных белков крови (иммуноглобулины), которые вырабатываются при аутоиммунных процессах.

Чем выше уровень ревматоидного фактора, тем более распространенным и агрессивным является заболевание, а поражение охватывает не только суставное поверхности, но и внутренние органы. У детей бывает отрицательным при наличии клинических проявлений, а у пожилых пациентов обнаруживают повышение без симптоматики.

Поэтому его самостоятельная диагностическая ценность невысокая, необходимо оценивать результаты в комплексе с врачебным обследованием и другими анализами.

Антистрептолизин О (АСЛ-О)

Появляется при контакте организма со стрептококком. Представляет собой антитела к его токсину (стрептолизину). Его повышение расценивают как признак перенесенного заболевания, но увеличение концентрации (титра) бывает и у здоровых людей – носителей инфекции.

Однократный анализ не информативен, его нужно повторять несколько раз еженедельно для оценки улучшений под влиянием лечения, необходимости смены антибиотика или тактики лечения.

С-реактивный протеин

Наиболее надежный и чувствительный показатель воспаления и разрушения тканей. Его вырабатывают клетки печени под влиянием бактерий, иммунных комплексов или частей поврежденных клеток (при травме или некрозе).

Если ревматоидный фактор и антистрептолизин О могут быть и при отсутствии признаков болезни, то С-реактивный протеин всегда отражает патологический процесс. Его уровень возрастает прямо пропорционально стадии воспаления, тяжести болезни. Он похож по значимости на СОЭ общего анализа крови, но повышается и снижается раньше.

Хронические болезни вне стадии обострения не дают высоких значений этого белка, но и при таком варианте течения можно контролировать минимальные изменения при помощи высокоточных лабораторных методов.

Даже пациенты, кажущиеся здоровыми, но имеющие повышенный С-реактивный белок крови, могут входить в группу риска инфаркта миокарда и головного мозга, распространенного атеросклероза и тромбоэмболических осложнений.

Антинуклеарные антитела

Это белки, которые начинают образовываться при разрушении клеток. При аутоиммунных заболеваниях нуклеиновые кислоты служат симулятором для В-лимфоцитов к выработке антител. Тест на их наличие положителен почти у 90 процентов пациентов с болезнями соединительной ткани – синдром Шегрена, сочетанные поражения соединительной ткани.

Повышение также бывает и при онкологических, любых воспалительных реакциях в организме, но обычно такие отклонения менее стойкие, чем при коллагенозах.

Общий анализ крови и СОЭ

Для определения степени воспаления используют содержание лейкоцитов в крови. Эти клетки отвечают за антимикробную защиту. Помимо общего количества оценивают и процентное содержание каждого вида, определяя лейкоцитарную формулу. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) отражает белковый состав крови и ее вязкость.

Эти показатели относятся к неспецифическим индикаторам воспалительного процесса. Их достоинством является быстрота и простота анализа, а недостатком – множество факторов, которые могут изменить результат.

Анализ крови, расшифровка СОЭ

Как правильно сдавать анализ крови

Ревмопробы обладают достаточной точностью, но для достоверности итогов требуется подготовка к обследованию. Из-за особенностей проведения анализа кровь не должна содержать много жиров. Поэтому из рациона за 2 — 3 дня до диагностики исключают любую острую, жареную и жирную пищу, торты, пирожные, сливочное масло.

Не рекомендуется переедать в это время, особенно нежелательны застолья со спиртными напитками. За день алкоголь полностью запрещен.

Важно за 3 — 5 дней обговорить с лечащим врачом возможную отмену лекарственных препаратов. Если курс терапии необходимо продолжать, то в лабораторию нужно обязательно предоставить список всех медикаментов, которые пациентом были приняты в этот период.

Кровь берут из вены натощак. Это означает, что после последней еды и приема напитков должно пройти не менее 8 — 10 часов. Питьевую воду без добавок можно не ограничивать. За 1 — 2 часа нельзя курить, заниматься спортом, тяжелой физической работой, нервничать. На протяжении получаса до исследования требуется полный физический и эмоциональный покой.

Если пациенту необходима физиотерапия или инструментальная диагностика, то на них нужно пойти после анализа крови.

Расшифровка показателей, их норма и отклонения

Диагноз аутоиммунного заболевания можно исключить, если:

- АСЛ-О до 7 лет менее 100, до 14 – менее 250, а затем в любом возрасте у взрослого не превышает 200 единиц на 1 мл;

- С-реактивный протеин не определяется или его не более 5 мг/л;

- ревматоидный фактор до 30 МЕдмл;

- лейкоцитов содержится от 4,5 до 11 тысяч в 0,001 мл;

- СОЭ у женщин до 12, а для мужчин не выше 10;

- антинуклеарные антитела отсутствуют.

Иногда лаборатория может проводить измерения в других единицах. В таком случае в бланке всегда указывается диапазон нормальных значений. Если обнаружено повышение показателей, то это может указывать на такие болезни:

- ревматизм,

- склеродермия,

- макроглобулинемия Вальденстрема,

- синдром Шегрена,

- ревматоидный артрит,

- красная волчанка.

Возрастание АСЛ-О чаще всего бывает при следующих болезнях:

- ревматизм;

- рожистое воспаление, пиодермия;

- тонзиллит, ангина, скарлатина;

- остеомиелит;

- гломерулонефрит.

Следует учитывать, что патологии внутренних органов, инфекционные процессы, а также некоторые физиологические состояния могут привести к изменениям результатов. Так, например, умеренное увеличение ревматоидного фактора бывает при туберкулезе, сифилисе, гепатите, мононуклеозе, малярии, вирусных инфекциях, в том числе и у новорожденных.

Повышение уровня С-реактивного протеина вызывают:

- операции, особенно трансплантация органов;

- воспалительные процессы в желудке, кишечнике, поджелудочной железе, желчном пузыре;

- злокачественные новообразования;

- амилоидоз;

- туберкулез;

- менингит;

- применение женских половых гормонов для контрацепции или заместительной терапии при климаксе.

При инфаркте миокарда этот белок появляется спустя сутки от начала приступа, а исчезает на 15 — 20 день. При этом важно, что при стенокардии он остается в пределах нормы.

Схема связывания СРБ с компонентами клеточной стенки бактерий

Антинуклеарные антитела могут присутствовать в крови при активном гепатите, инфекционном эндокардите, туберкулезе и ВИЧ, диабете 1 типа, рассеянном склерозе. СОЭ у женщин растет в период менструации, беременности, после родов. Повышение этого показателя встречается при любом воспалении, инфекции, отравлении, травме, переломах. Заболевания почек и опухоли также сопровождаются высокими значениями.

Ревматологический скрининг

Для того чтобы поставить диагноз ревматического или аутоиммунного заболевания, необходимо оценить все анализы крови на острофазовые и специфические показатели одновременно. Для этого их объединили в комплекс, который назвали ревматологическим скринингом (отбором). Его назначают пациентам из группы риска. К ней относятся люди с атипичными и стертыми признаками:

- хроническая усталость;

- длительное незначительное повышение температуры тела;

- постоянная головная боль;

- снижение работоспособности;

- необъяснимое похудание.

Лабораторная диагностика помогает исключить или подтвердить изменения иммунного ответа организма. Если обнаружены нарушения ревмопроб, то больного направляют на более точные инструментальные методы обследования. В процессе лечения периодически контролируют анализы ревмокомплекса для оценки тяжести болезни, результатов применения медикаментов, определения дозировок и продолжительности приема препаратов.

Рекомендуем прочитать статью о протеине в крови. Из нее вы узнаете о расшифровке терминов, когда нужен анализ на протеин С и протеин S, а также о С -реактивном протеине.

А здесь подробнее об анализе АСЛ-О.

Ревмопробы помогают выявить воспаление, степень его тяжести при аутоиммунных патологиях и ревматизме. В комплекс анализов входит общий (развернутая лейкоцитарная формула, СОЭ), ревматоидный фактор, антинуклеарные антитела и антистрептолизин О. Их результаты оценивают вместе с клиническими проявлениями, сопутствующими болезнями, применяют для скрининга и в процессе контроля за лечением.

Хотя значения показателей выдает лаборатория, поставить по их повышению диагноз может только врач. Ни один из тестов, входящих в ревмопробы, не является на 100% специфичным.

Полезное видео

Смотрите на видео о ревматоидном факторе при ревматоидном артрите:

Источник