Анализ крови под микроскопом видео

Общий клинический анализ крови – это самый распространенный диагностический тест, который назначает пациенту врач. За последние десятилетия технология этого рутинного, но очень информативного исследования проделала колоссальный рывок – она стала автоматической. В помощь врачу лабораторной диагностики, орудием труда которого был обычный световой микроскоп, пришли высокотехнологичные автоматические гематологические анализаторы.

В этом посте мы расскажем, что именно происходит внутри «умной машины», видящей нашу кровь насквозь, и почему ей следует верить. Мы будем рассматривать физику процессов на примере гематологического анализатора UniCel DxH800 мирового бренда Beckman Coulter. Именно на этом оборудовании выполняются исследования, заказанные в сервисе лабораторной диагностики LAB4U.RU. Но для того, чтобы понять технологию автоматического анализа крови, мы разберемся с тем, что видели врачи-лаборанты под микроскопом и как они интерпретировали эту информацию.

Параметры анализа крови

Итак, в крови содержится три вида клеток:

- лейкоциты, обеспечивающие иммунную защиту;

- тромбоциты, отвечающие за свертываемость крови;

- эритроциты, осуществляющие транспорт кислорода и углекислого газа.

Эти клетки находятся в крови в совершенно определенных количествах. Их обуславливают возраст человека и состояние его здоровья. В зависимости от условий, в которых находится организм, костный мозг производит столько клеток, сколько их требуется организму. Поэтому, зная количество определенного вида клеток крови и их форму, размер и другие качественные характеристики, можно уверенно судить о состоянии и текущих потребностях организма. Именно эти ключевые параметры – количество клеток каждого вида, их внешний вид и качественные характеристики – составляют общий клинический анализ крови.

При проведении общего анализа крови производят подсчет количества эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. С лейкоцитами сложнее: их несколько видов, и каждый вид выполняет свою функцию. Выделяют 5 разных видов лейкоцитов:

- нейтрофилы, нейтрализующие в основном бактерии;

- эозинофилы, нейтрализующие иммунные комплексы антиген-антитело;

- базофилы, участвующие в аллергических реакциях;

- моноциты – главные макрофаги и утилизаторы;

- лимфоциты, обеспечивающие общий и местный иммунитет.

В свою очередь, нейтрофилы по степени зрелости разделяют на:

- палочкоядерные,

- сегментоядерные,

- миелоциты,

- метамиелоциты.

Процент каждого вида лейкоцитов в их общем объеме называют лейкоцитарной формулой, которая имеет важное диагностическое значение. Например, чем более выражен бактериальный воспалительный процесс, тем больше нейтрофилов в лейкоцитарной формуле. Наличие нейтрофилов разной степени зрелости говорит о тяжести бактериальной инфекции. Чем острее процесс, тем больше в крови палочкоядерных нейтрофилов. Появление в крови метамиелоцитов и миелоцитов говорит о крайне тяжелой бактериальной инфекции. Для вирусных заболеваний характерно увеличение лимфоцитов, при аллергических реакциях – увеличение эозинофиллов.

Помимо количественных показателей, крайне важна морфология клеток. Изменение их обычной формы и размеров также свидетельствует о наличии определенных патологических процессов в организме.

Важный и наиболее известный показатель – количество в крови гемоглобина – сложного белка, обеспечивающего поступление кислорода к тканям и выведение углекислого газа. Концентрация гемоглобина в крови – главный показатель при диагностике анемий.

Еще один из важных параметров – это скорость оседания эритроцитов (СОЭ). При воспалительных процессах у эритроцитов появляется свойство слипаться друг с другом, образуя небольшие сгустки. Обладая большей массой, слипшиеся эритроциты под действием силы тяжести оседают быстрее, чем одиночные клетки. Изменение скорости их оседания в мм/ч является простым индикатором воспалительных процессов в организме.

Как было: скарификатор, пробирки и микроскоп

Забор крови

Вспомним, как раньше сдавали кровь: болезненный прокол подушечки скарификатором, бесконечные стеклянные трубочки, в которые собирали драгоценные капли выжатой крови. Как лаборант одним стёклышком проводил по другому, где находилась капля крови, царапая на стекле номер простым карандашом. И бесконечные пробирки с разными жидкостями. Сейчас это уже кажется какой-то алхимией.

Кровь брали именно из безымянного пальца, на что были вполне серьезные причины: анатомия этого пальца такова, что его травмирование дает минимальную угрозу сепсиса в случае инфицирования ранки. Забор крови из вены считался куда более опасным. Поэтому анализ венозной крови не был рутинным, а назначался по необходимости, и в основном в стационарах.

Стоит отметить, что уже на этапе забора начинались значительные погрешности. Например, разная толщина кожи дает разную глубину укола, вместе с кровью в пробирку попадала тканевая жидкость – отсюда изменение концентрации крови, кроме того, при давлении на палец клетки крови могли разрушаться.

Помните ряд пробирок, куда помещали собранную из пальца кровь? Для подсчета разных клеток действительно нужны были разные пробирки. Для эритроцитов – с физраствором, для лейкоцитов – с раствором уксусной кислоты, где эритроциты растворялись, для определения гемоглобина – с раствором соляной кислоты. Отдельный капилляр был для определения СОЭ. И на последнем этапе делался мазок на стекле для последующего подсчета лейкоцитарной формулы.

Анализ крови под микроскопом

Для подсчета клеток под микроскопом в лабораторной практике использовался специальный оптический прибор, предложенный еще в ХIX веке русским врачом, именем которого этот прибор и был назван – камера Горяева. Она позволяла определить количество клеток в заданном микрообъеме жидкости и представляла собой толстое предметное стекло с прямоугольным углублением (камерой). На нее была нанесена микроскопическая сетка. Сверху камера Горяева накрывалась тонким покровным стеклом.

Эта сетка состояла из 225 больших квадратов, 25 из которых были разделены на 16 малых квадратов. Эритроциты считались в маленьких исчерченных квадратах, расположенных по диагонали камеры Горяева. Причем существовало определенное правило подсчета клеток, которые лежат на границе квадрата. Расчет числа эритроцитов в литре крови осуществлялся по формуле, исходя из разведения крови и количества квадратов в сетке. После математических сокращений достаточно было посчитанное количество клеток в камере умножить на 10 в 12-й степени и внести в бланк анализа.

Лейкоциты считали здесь же, но использовали уже большие квадраты сетки, поскольку лейкоциты в тысячу раз больше, чем эритроциты. После подсчета лейкоцитов их количество умножали на 10 в 9-й степени и вносили в бланк. У опытного лаборанта подсчет клеток занимал в среднем 3-5 мин.

Методы подсчета тромбоцитов в камере Горяева были очень трудоемки из-за малой величины этого вида клеток. Оценивать их количество приходилось только на основе окрашенного мазка крови, и сам процесс был тоже весьма трудоемким. Поэтому, как правило, количество тромбоцитов рассчитывали только по специальному запросу врача.

Лейкоцитарную формулу, то есть процентный состав лейкоцитов каждого вида в общем их количестве мог определять только врач – по результатам изучения мазков крови на стеклах.

Визуально определяя находящиеся в поле зрения различные виды лейкоцитов по форме их ядра, врач считал клетки каждого вида и общее их количество. Насчитав 100 в совокупности, он получал требуемое процентное соотношение каждого вида клеток. Для упрощения подсчета использовались специальные счетчики с отдельными клавишами для каждого вида клеток.

Примечательно, что такой важный параметр, как гемоглобин, определялся лаборантом визуально (!) по цвету гемолизированной крови в пробирке с соляной кислотой. Метод был основан на превращении гемоглобина в солянокислый гематин коричневого цвета, интенсивность окраски которого пропорциональна содержанию гемоглобина. Полученный раствор солянокислого гематина разводили водой до цвета стандарта, соответствующего известной концентрации гемоглобина. В общем, прошлый век

Как стало: вакуумные контейнеры и гематологические анализаторы

Начнем с того, что сейчас полностью поменялась технология забора крови. На смену скарификаторам и стеклянным капиллярам с пробирками пришли вакуумные контейнеры. Использующиеся теперь системы забора крови малотравматичны, процесс полностью унифицирован, что значительно сократило процент погрешностей на этом этапе. Вакуумные пробирки, содержащие консерванты и антикоагулянты, позволяют сохранять и транспортировать кровь от точки забора до лаборатории. Именно благодаря появлению новой технологии стало возможным сдавать анализы максимально удобно – в любое время, в любом месте.

На первый взгляд, автоматизировать такой сложный процесс, как идентификация клеток крови и их подсчет, кажется невозможно. Но, как обычно, все гениальное просто. В основе автоматического анализа крови лежат фундаментальные физические законы. Технология автоматического подсчета клеток была запатентована в далеком 1953 году американцами Джозефом и Уолессом Культерами. Именно их имя стоит в название мирового бренда гематологического оборудования Bеckman&Coulter.

Подсчет клеток

Апертурно-импедансный метод (метод Культера или кондуктометрический метод) основан на подсчете количества и оценке характера импульсов, возникающих при прохождении клетки через отверстие малого диаметра (апертуру), по обе стороны которого расположены два электрода. При прохождении клетки через канал, заполненный электролитом, возрастает сопротивление электрическому току. Каждое прохождение клетки сопровождается появлением электрического импульса. Чтобы выяснить, какова концентрация клеток, необходимо пропустить через канал определенный объем пробы и сосчитать количество появившихся импульсов. Единственное ограничение – концентрация пробы должна обеспечивать прохождение через апертуру только одной клетки в каждый момент времени.

За прошедшие более 60 лет технология автоматического гематологического анализа прошла большой путь. Вначале это были простые счетчики клеток, определяющие 8-10 параметров: количество эритроцитов (RBC), количество лейкоцитов (WBC), гемоглобин (Hb) и несколько расчетных. Такими были анализаторы первого класса.

Второй класс анализаторов определял уже до 20 различных параметров крови. Они существенно выше по уровню в дифференциации лейкоцитов и способны выделять популяции гранулоцитов (эозинофилы + нейтрофилы + базофилы), лимфоцитов и интегральной популяции средних клеток, куда относились моноциты, эозинофилы, базофилы и плазматические клетки. Такая дифференциация лейкоцитов успешно использовалась при обследовании практически здоровых людей.

Самыми технологичными и инновационными анализаторами на сегодняшний день являются машины третьего класса, определяющие до сотни различных параметров, проводящие развернутое дифференцирование клеток, в том числе по степени зрелости, анализирующие их морфологию и сигнализирующие врачу-лаборанту об обнаружении патологии. Машины третьего класса, как правило, снабжены еще и автоматическими системами приготовления мазков (включая их окраску) и вывода изображения на экран монитора. К таким передовым гематологическим системам относятся оборудование BeckmanCoulter, в частности система клеточного анализа UniCel DxH 800.

Современные аппараты BeckmanCoulter используют метод многопараметрической проточной цитометрии на основе запатентованной технологии VCS (Volume-Conductivity-Scatter). VCS-технология подразумевает оценку объема клетки, ее электропроводимость и светорассеяние.

Первый параметр – объем клетки – измеряется с использованием принципа Культера на основе оценки сопротивления при прохождении клеткой апертуры при постоянном токе. Величину и плотность клеточного ядра, а также ее внутренний состав определяют с помощью измерения ее электропроводности в переменном токе высокой частоты. Рассеяние лазерного света под разными углами позволяет получить информацию о структуре клеточной поверхности, гранулярности цитоплазмы и морфологии ядра клетки.

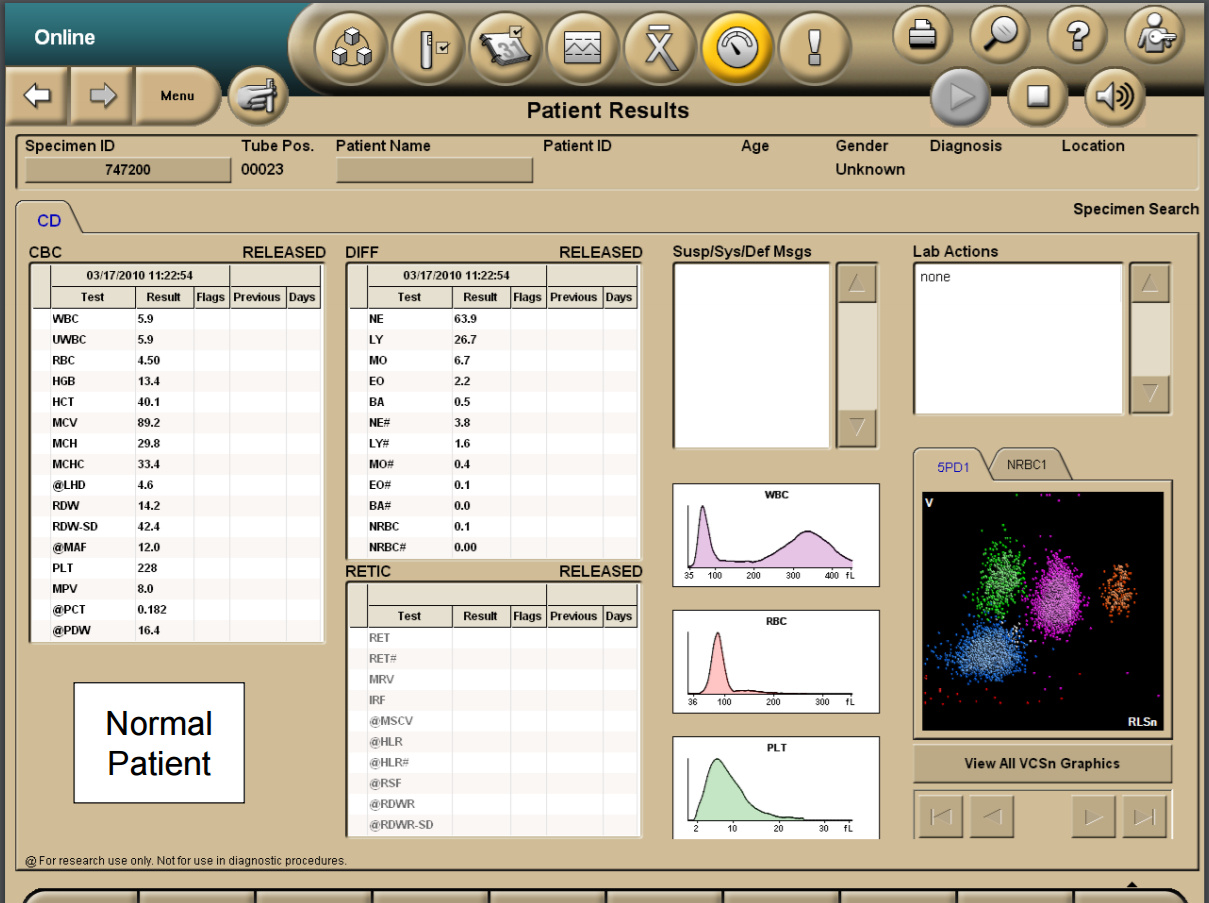

Полученные по трем каналам данные комбинируются и анализируются. В результате клетки распределяются по кластерам, включая разделение по степени зрелости эритроцитов и лейкоцитов (нейтрофилов). На основе полученных измерений этих трех размерностей определяется множество гематологических параметров – до 30 в диагностических целях, более 20 в исследовательских целях и более ста специфичных расчетных параметров для узкоспециализированных цитологических исследований. Данные визуализируются в 2D- и 3D-форматах. Врач-лаборант, работающий с гематологическим анализатором BackmanCoulter, видит результаты анализа на мониторе примерно в таком виде:

А далее принимает решение – надо ли их верифицировать или нет.

Стоит ли говорить, что информативность и точность современного автоматического анализа во много раз выше мануального? Производительность машин подобного класса – порядка сотни образцов в час при анализе тысяч клеток в образце. Вспомним, что при микроскопии мазка врачом анализировалось только 100 клеток!

Однако несмотря на эти впечатляющие результаты, именно микроскопия до сих пор пока остается «золотым стандартом» диагностики. В частности, при выявлении аппаратом патологической морфологии клеток образец анализируется под микроскопом вручную. При обследовании больных с гематологическими заболеваниями микроскопия окрашенного мазка крови проводится только вручную опытным врачом-гематологом. Именно так, вручную, дополнительно к автоматическому подсчету клеток, выполняется оценка лейкоцитарной формулы во всех детских анализах крови по заказам, сделанным с помощью лабораторного онлайн-сервиса LAB4U.RU.

Вместо резюме

Технологии автоматизированного гематологического анализа продолжают активно развиваться. По существу они уже заменили микроскопию при выполнении рутинных профилактических анализов, оставив ее для особо значимых ситуаций. Мы имеем в виду детские анализы, анализы людей, имеющих подтвержденные заболевания, особенно гематологические. Однако в обозримом будущем и на этом участке лабораторной диагностики врачи получат аппараты, способные самостоятельно выполнять морфологический анализ клеток с использованием нейронных сетей. Снизив нагрузку на врачей, они в то же время повысят требования к их квалификации, поскольку в зоне принятия решений человеком останутся только нетипичные и патологические состояния клеток.

Количество информативных параметров анализа крови, увеличившиеся многократно, поднимает требования к профессиональной квалификации и врача-клинициста, которому необходимо анализировать сочетания значений массы параметров в диагностических целях. На помощь врачам этого фронта идут экспертные системы, которые, используя данные анализатора, предоставляют рекомендации по дальнейшему обследованию пациента и выдают возможный диагноз. Такие системы уже представлены на лабораторном рынке. Но это уже тема отдельной статьи.

Источник

Ïàðèæñêèé çîîïàðê òîëüêî ÷òî ïðåäñòàâèë ìèðó ñâîåãî íîâîãî îáèòàòåëÿ, íàçâàâ åãî ïðîñòî «êàïëåé».

Physarum polycephalum («ìíîãîãîëîâàÿ ñëèçü») ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàçíîâèäíîñòü ñëèçèñòîé ïëåñåíè æåëòîâàòîãî öâåòà. Îíà ïîõîæà íà ãðèáîê, íî âåäåò ñåáÿ êàê æèâîòíîå.

Ó æèâîãî îðãàíèçìà íåò ðòà, æåëóäêà èëè ãëàç, íî îí ñïîñîáåí îáíàðóæèâàòü è ïåðåâàðèâàòü ïèùó.

Îí ÿðêî-æåëòîãî öâåòà, ìîæåò ïîëçàòü ñî ñêîðîñòüþ äî 4 ñàíòèìåòðîâ â ÷àñ, ó íåãî íåò ìîçãà, íî îí ñïîñîáåí ê ðåøåíèþ çàäà÷, à åñëè åãî ðàçðåçàòü ïîïîëàì, îí ñïîñîáåí ñðàñòèñü âîåäèíî çàíîâî.

Physarum polycephalum íå ÿâëÿåòñÿ íè ðàñòåíèåì, íè æèâîòíûì, íè ãðèáîì. Ó ýòîé ñëèçè íåò äâóõ ïîëîâ — ìóæñêîãî è æåíñêîãî, ó íåå — 720 ïîëîâ. Îíà ìîæåò ðàñïàäàòüñÿ íà îòäåëüíûå îðãàíèçìû, à ïîòîì ñëèâàòüñÿ â îäèí.

Òàêèå îäíîêëåòî÷íûå ñóùåñòâà ïîÿâèëèñü îêîëî ïîëóìèëëèàðäà ëåò íàçàä, íî âïåðâûå î íåì çàãîâîðèëè â ìàå 1973 ãîäà, êîãäà æèòåëüíèöà àìåðèêàíñêîãî øòàòà Òåõàñ îáíàðóæèëà áûñòðî óâåëè÷èâàþùååñÿ â ðàçìåðàõ æåëòîå ïÿòíî íà ñâîåì çàäíåì äâîðå. Îáëàäàþùèé ïîòóñòîðîííèì âíåøíèì âèäîì æèâîé îðãàíèçì ñòàë ñåíñàöèåé äëÿ ÑÌÈ.

Òåõàññêàÿ «êàïëÿ» óìåðëà òàê æå áûñòðî, êàê è ïîÿâèëàñü. Ìèð çàáûë î íåîáû÷íîé ñëèçè, íî â 2016 ãîäó áûëî îïóáëèêîâàíî èññëåäîâàíèå, àâòîðû êîòîðîãî ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ýòà ñëèçü îáëàäàåò ñâîåîáðàçíîé ïàìÿòüþ.

Áèîëîã èç Íàöèîíàëüíîãî öåíòðà íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé Ôðàíöèè Îäðè Äþññþòóð ðàññêàçàëà î òîì, ÷òî ñëèçü îêàçàëàñü ñïîñîáíà ê îáó÷åíèþ, ó÷åíûì óäàëîñü íàó÷èòü åå èãíîðèðîâàòü âðåäíûå äëÿ íåå âåùåñòâà è ïðè ïîâòîðíûõ ýêñïåðèìåíòàõ ãîä ñïóñòÿ îíà ñìîãëà ïðîäåìîíñòðèðîâàòü òå æå íàâûêè.

Ñëèçü òàêæå ïîêàçàëà ñïîñîáíîñòü ê ðåøåíèþ ïðîáëåì: íàõîäèëà êðàò÷àéøèé âûõîä èç ëàáèðèíòà è ïðåäâèäåëà èçìåíåíèÿ â ñâîåé îêðóæàþùåé ñðåäå.

Èçíà÷àëüíî ó÷åíûå âûðàùèâàëè ñëèçü â ÷àøêàõ Ïåòðè è êîðìèëè åå îâñÿíêîé. Êàê òîëüêî ñëèçü äîñòèãëà îïðåäåëåííîãî ðàçìåðà, åå ïåðåñàäèëè íà êîðó äåðåâà, êîòîðîé îíà íà÷àëà ïèòàòüñÿ, è ïîìåñòèëè â òåððàðèóì, ãäå ïîñåòèòåëè ñìîãóò óâèäåòü åå íà÷èíàÿ ñ 19 îêòÿáðÿ.

«Ëþáèìûìè ìåñòàìè ñëèçè ÿâëÿþòñÿ àêàöèÿ, äóá è êîðà êàøòàíîâ», — ñêàçàëà ïðåäñòàâèòåëü çîîïàðêà Ìàðëåí Èòàí.

Ïî åå ñëîâàì, ñëèçíü îáû÷íî âñòðå÷àåòñÿ íà ëåñíûõ ïî÷âàõ Åâðîïû. «Îíà óñïåøíî ñóùåñòâóåò ïðè êîëåáàíèÿõ òåìïåðàòóðû îò 19 äî 25 ãðàäóñîâ ïî Öåëüñèþ è ïðè óðîâíå âëàæíîñòè îò 80 äî 100%».

Ñëèçü ïðàêòè÷åñêè áåññìåðòíà, åå îñíîâíûå âðàãè — ñâåò è çàñóõà. Íàõîäÿñü ïîä èõ óãðîçîé â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò, ñëèçü ìîæåò âïàäàòü â ñïÿ÷êó.

«Êàïëÿ» ïîëó÷èëà ñâîå íàçâàíèå ïî ôèëüìó óæàñîâ 1958 ãîäà ñî Ñòèâîì Ìàêêóèíîì â ãëàâíîé ðîëè, â êîòîðîì èíîïëàíåòíàÿ ôîðìà æèçíè çàõâàòûâàåò ìàëåíüêèé ãîðîäîê â Ïåíñèëüâàíèè.  îòëè÷èå îò ýòîãî âûìûøëåííîãî ïåðñîíàæà Physarum polycephalumäëÿ ëþäåé íå îïàñíà.

Èñòî÷íèê: bbc. com

Òàêæå ÿïîíñêèå èíæåíåðû íàó÷èëè àìåáó Physarum polycephalum (èëè «ìíîãîãîëîâóþ ñëèçü») ðåøàòü ïðîáëåìó êîììèâîÿæåðà êëàññè÷åñêóþ âû÷èñëèòåëüíóþ çàäà÷ó, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò îïòèìèçèðîâàòü ìàðøðóò ìåæäó òî÷êàìè íà êàðòå, ïîñåùàÿ êàæäóþ èç íèõ òîëüêî îäèí ðàç. Îäíîêëåòî÷íîå ðåøèëî ïðîáëåìó ñîâåðøåííî íîâûì ñïîñîáîì ýòî çíà÷èò, ÷òî ñîâðåìåííûì ýëåêòðîííûì óñòðîéñòâàì åñòü, ÷åìó ïîó÷èòüñÿ ó àìåáû, ïèøåò ScienceAlert.

Çàäà÷à êîììèâîÿæåðà îäíà èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ îïòèìèçàöèîííûõ çàäà÷. Ðåøàþùåìó åå àëãîðèòìó íåîáõîäèìî íàéòè îïòèìàëüíûé ìàðøðóò ìåæäó ãîðîäàìè, ïðîõîäÿùèé ÷åðåç êàæäûé èç íèõ êàê ìèíèìóì ïî îäíîìó ðàçó, ñ âîçâðàòîì â èñõîäíûé ãîðîä. Ïðè ïîñòàíîâêå çàäà÷è óêàçûâàþòñÿ êðèòåðèè ìàðøðóòà êðàò÷àéøèé, ñàìûé âûãîäíûé ñ òî÷êè çðåíèÿ äåíåã, ñîâîêóïíûé êðèòåðèé è äðóãèå. Ñëîæíîñòü çàäà÷è ðàñòåò ýêñïîíåíöèàëüíî: íàïðèìåð, â ñïèñêå èç ÷åòûðåõ ãîðîäîâ ìîæíî ñîñòàâèòü òðè âîçìîæíûõ ìàðøðóòà, èç âîñüìè óæå 2 520 ìàðøðóòîâ.

Ðåøåíèåì çàäà÷è çàíèìàëàñü àìåáà Physarum polycephalum èëè «ìíîãîãîëîâàÿ ñëèçü» îäíîêëåòî÷íîå, êîòîðîå îáèòàåò â òåíèñòûõ è âëàæíûõ ìåñòàõ. Íàïðèìåð, â ãíèþùèõ ëèñòüÿõ è äåðåâüÿõ.

Èññëåäîâàòåëè èç Óíèâåðñèòåòà Êåéî â ßïîíèè ïîñòàâèëè çàäà÷ó êîììèâîÿæåðà àìåáå â ïðîñòåéøåì âèäå, è åé óäàëîñü ñïðàâèòüñÿ. Òîãäà ó÷åíûå óñëîæíèëè çàäà÷ó è îáíàðóæèëè, ÷òî ïðè ýêñïîíåíöèàëüíîì ðîñòå ñëîæíîñòè âðåìÿ íà ðåøåíèå ó àìåáû óâåëè÷èâàåòñÿ ëèíåéíî.

Äðóãèìè ñëîâàìè, èç-çà óñëîæíåíèÿ çàäà÷è êà÷åñòâî åå ðåøåíèÿ íå óïàëî àìåáå ïðîñòî ïîòðåáîâàëîñü áîëüøå âðåìåíè. Èññëåäîâàòåëè îòìå÷àþò, ÷òî îäíîêëåòî÷íîå ðåøèëî çàäà÷ó ñîâåðøåííî íîâûì ñïîñîáîì è ñäåëàëî ýòî ýôôåêòèâíåå êîìïüþòåðà.

Èñòî÷íèê: hightech. fm

Источник