Анализ крови на заболевание глаз

Описание

Болезни крови, или болезни кроветворного аппарата,

включают большую группу клинических форм, различающихся по характеру

патологического процесса (например, при агранулоцитозах наступает угнетение миелоидного

ростка кроветворения, при миелолейкозах, наоборот, гиперплазия его), быстроте

развития (острое, подострое и хроническое течение), выраженности

морфо-логических и функциональных изменений кроветворного аппарата.

Болезни крови но носят локального характера, а, будучи

генерализованными, оказывают существенное влияние па другие системы и органы, в

том числе и орган зрения. Эти изменения имеют в своей основе самые

разнообразные факторы: влияние на коагулирующие свойства крови в сторону

гипокоагуляции или гиперкоагуляции, непосредственное воздействие на сосудистую

стенку и др.

Большое количество нозологических форм болезней крови

принято делить на несколько групп с учетом механизмов развития основных

изменений кроветворного аппарата, клинической картины, изменений периферической

крови и костного мозга.

Выделяют группу анемий, основным признаком которых

является уменьшение числа эритроцитов или содержания гемоглобина (нередко того

и другого) в связи с кровопотерей, усиленным гемолизом в сосудистом русле, ослаблением

продукции красной крови при угнетении эритроидного ростка костного мозга.

Противоположностью анемий является истинная эритремия, в

основе которой лежит гиперплазия эритроидного ростка костного мозга с

увеличением в периферической крови как общего числа эритроцитов, так и числа

молодых форм.

Большую группу составляют лейкозы, в основе которых лежит

гиперплазия миелоидного (при миэлолейкозах) или лимфоидного (при лимфолейкозах)

ростка кроветворения с увеличением в большинстве случаев абсолютного числа

лейкоцитов в периферической крови и появлением незрелых форм ядерных клеток.

Угнетение гранулоцитарного ростка костного мозга ведет к развитию

агранулоцитоза. Самостоятельную группу составляют заболевания с повышенной

кровоточивостью — геморрагические диатезы.

Наиболее часто из болезней этой группы встречаются

тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа), возникающая вследствие

угнетения созревания тромбоцитов (тромбоцитопения), и геморрагический васкулит

(болезнь Шенлейна—Геноха), ведущий к повышенной проницаемости мелких

кровеносных сосудов. Подробное описание этих заболеваний приводится в

специальных руководствах по гематологии. Данная выше общая характеристика

сущности патологического процесса необходима для понимания основных изменений

органа зрения и механизмов их развития.

Изменения глаза при анемиях.

Характер изменений довольно полиморфный. Основным

гематологическим сдвигом является снижение эритроцитов и гемоглобина. Степень

выраженности процесса неодинакова при различных клинических формах, а также

продолжительности заболевания.

Развернутая симптоматика имеет место при тяжелых формах

анемий типа Аддисона — Бирмера (злокачественная, пернициозная), а также при

анемиях, возникающих после массивных кровопотерь (острые геморрагические).

Анемии проявляются бледной окраской кожных покровов и слизистых оболочек,

кровоизлияниями, в основе которых лежит гипоксия тканей (в том числе и

сосудистых стенок), а также нередко развивающаяся тромбоцитопения. Эти сдвиги и

предопределяют изменения органа зрения.

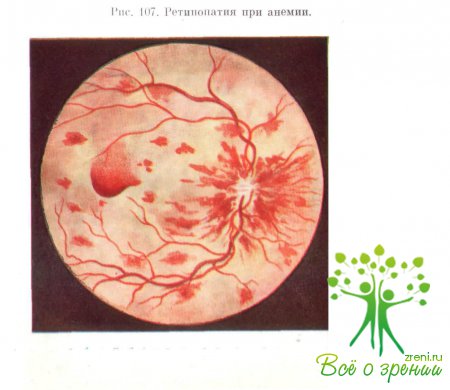

Чаще изменения глазного яблока, в частности глазного дна,

наблюдаются при тяжелых и далеко зашедших формах анемии. На переднем отрезке

глазного яблока обнаруживаются кровоизлияния под конъюнктиву и в толщу век.

Можно обнаружить параличи наружных мышц глазного яблока,

но в основном изменения происходят во внутренних оболочках глаза. На глазном

дне возникает расширение сосудов сетчатки, образуются микро-аневризмы сосудов,

микрокровоизлияния (в основном из капилляров). Кровоизлияния могут быть в виде

мазков, полос.

Если они располагаются в наружных слоях сетчатки, то

принимают круглую форму. Чаще они концентрируются вокруг диска зрительного

нерва и желтого пятна (рис. 107). Вначале они темного цвета, а их центральная

зона имеет серовато-белый оттенок. Эта особенность кровоизлияний при анемиях

отличает их от геморрагий при ангиоспастических ретинопатиях. Кровоизлияния при

анемиях могут быть также преретинальными.

Вследствие гипоксии в тканях глаза образуются экссудаты.

Они имеют разную величину и беловато-сероватый цвет. В случае наличия крупных

кровоизлияний последние располагаются вблизи крупных сосудов. Иногда экссудаты

сливаются, образуя фигуру «звезды».

Особенно выраженные изменения глазного яблока и глазного

дна наблюдаются при пернициозной (злокачественной) анемии. Офтальмолог обычно

констатирует отек век, гипертрофию слезных желез, параличи наружных мышц

глазного яблока.

Глазное дно бледное, причем резко обесцвечен диск

зрительного нерва, что иногда напоминает картину начинающейся атрофии его

ткани. В отдельных случаях наблюдается отек ткани диска вцлоть до явлений

застойного соска. Характерны бледность сосудов, отсутствие разницы в окраске

артерий и вен.

Вокруг диска и в области желтого пятна обычно видны

многочисленные кровоизлияния, иногда настолько малоконтрастные, что это

затрудняет диагностику. В тяжелых случаях обратного развития процесса на

глазном дне не происходит.

При анемиях наблюдается также отслойка сетчатки. По мере

выздоровления или улучшения общего состояния отслойка обычно самостоятельно

исчезает и на этих участках сохраняется только распыление пигмента. В общей

клинической картине изменений глазного яблока могут возникнуть оптический

неврит, ослабление зрачковых рефлексов, прогрессирование возрастных помутнений

в хрусталике.

Изменения глаз при лейкозах.

Лейкозы характеризуются извращением гемопоэза, при

котором превалирует один из ростков лейкопоэза. Основным гематологическим

симптомом болезни является наличие в периферической крови незрелых лейкоцитов,

а также в большинстве случаев увеличение количества лейкоцитов.

При длительном течении болезни (реже при острых формах и

в ранние сроки) развиваются анемия и тромбоцитопения. Изменения глаз при

лейкозах описаны еще в 60-х годах XIX века, по более детально изучены в

последнее десятилетие.

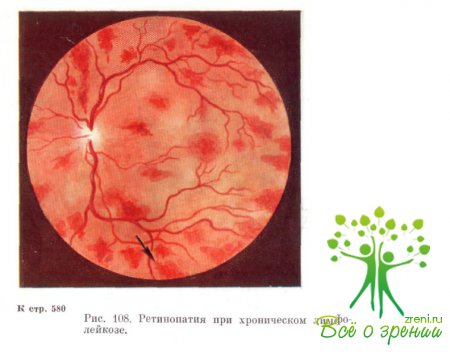

Отличительной особенностью глазного дна при лейкозах

является его бледный с желтоватым оттенком фон. Сосуды также бледные, однако

различие в окраске артерий и вен сохраняется. Сосуды сопровождаются белыми

полосами. Калибр артерий остается нормальным или несколько увеличен, причем

сосудистые стволы явно извилистые.

Вены чаще расширены и извиты, неравномерны по калибру.

Диск зрительного нерва бледноват, отечен, границы часто не определяются (рис.

108). На глазном дне отмечаются серовато-беловатые очаги круглой или овальной

формы, причем каждый из них окаймлен кольцом красноватого цвета. В центральных

отделах глазного дна, а также по периферии видны кровоизлияния в сетчатку.

Могут быть и преретинальные кровоизлияния. В зависимости от локализации

поражения глазного дна имеют место жалобы на большее или меньшее снижение

остроты зрения.

При всех формах лейкозов наблюдаются субконъюнктивальные

кровоизлияния незначительных размеров, может быть отек век, особенно в области

слезной железы, экзофтальм. При острых лейкозах, особенно при наличии менингеальных

и гипертензивных симптомов, можно обнаружить застойный диск зрительного нерва,

нистагм, нарушения функций наружных мышц глазного яблока и другие признаки

поражения черепных нервов.

Изменения глаз при геморрагических диатезах.

Геморрагические диатезы различаются по этиологии и

патогенезу. Основным клиническим признаком их является повышенная

кровоточивость. Этим признаком обусловливается глазная симптоматика. При

болезни Верльгофа кровоточивость связана с угнетением свертываемости крови за

счет снижения в ней тромбоцитов ниже критического уровня (10-1010/л). При болезни Шенлейна — Геноха повышенная

кровоточивость обусловлена патологической проницаемостью сосудистой стенки,

пораженной воспалением.

Эти патогенетические особенности способствуют лучшему

пониманию сущности поражения глаз и их дифференциальной диагностике при

различных геморрагических диатезах. Изменения глазного яблока проявляются в

виде кровоизлияний. Они могут быть петехиальными и более обширными, локализуясь

в коже век, конъюнктиве. На глазном дне кровоизлияния обнаруживаются обычно во

внутренних слоях сетчатки вблизи диска зрительного нерва в виде полос. Иногда

они становятся более обширными, приобретая пре- и субретинальный характер.

Кровоизлияния на глазном дне часто сопровождаются

экссудатами. Нередко встречаются геморрагии, происходящие из сосудов хориоидеи

и радужной оболочки. В последнем случае кровоизлияния могут сочетаться с

явлениями ирига.

Изменение глаз при эритремии.

Эритремия является заболеванием, вызванным гиперплазией

эритроидного ростка костного мозга. Оно характеризуется резким увеличением

количества эритроцитов и появлением их молодых форм (макроцигов, нормобластов).

Функциональное состояние эритроцитов меняется: усиливаются их агрегация и

адгезия.

В связи с изменением реологических свойств крови

ухудшается микроциркуляция. Это приводит к образованию микротромбов. Тромбы

могут образовываться и в крупных сосудах. Нарушение кровообращения на микро- и

макродиркуляторном уровне является основным выражением эритремии, в том числе в

сосудистой сети глаза.

Больные обычно жалуются на снижение зрения. В одних

случаях это ощущение перед глазами легкого тумана, в других — невозможность

чтения. Может наблюдаться полная потеря зрительных функций. Больные отмечают

также диплопию, светобоязнь, выпадение поля зрения в виде гемианопсий и

различной формы скотом. Все указанные симптомы зависят от интенсивности общих

поражений и изменений со стороны тканей глаз.

Офтальмолог обнаруживает значительное расширение вен

конъюнктивы глазного яблока. Сосуды радужной оболочки также расширены и

избыточно полнокровны, что придает радужке в целом красновато-коричневый цвет.

Глазное дно имеет темную, цианотическую окраску; диск зрительного нерва отечен,

красного цвета. Вены расширены и извитые.

Вблизи сильно расширенных вен сосредоточено большое

количество кровоизлияний. Картина глазного дна может напоминать нарушения,

имеющие место при. тромбозе вены сетчатки. Артерии остаются неизмененными.

Следует отметить, что в ряде случаев при болезнях крови изменения органа зрения

выявляются первыми, что служит основанием для более детального и

целенаправленного обследования кроветворного аппарата больных, например при

эритремиях.

Интерпретация выявленных изменений органа зрения должна

проводиться в комплексе, с обязательным подробным общеклиническим обследованием

больного, изучением результатов анализа периферической крови, а при

необходимости — с исследованием состояния костного мозга (миелограмма). Анализ

всех полученных сведений позволяет правильно интерпретировать глазные симптомы,

помогает своевременно устанавливать диагноз заболевания крови, а в ряде случаев

судить о его прогнозе.

Источник

Околов И.Н.

Применение методов лабораторной диагностики инфекционных заболеваний глаз порой является единственным и незаменимым способом определения, а иногда и подтверждения этиологии заболевания. Поэтому одним из важных методов диагностики и тактики лечения в работе практикующего офтальмолога является использование основных методов и принципов лабораторной диагностики, а также наличие практических навыков забора клинического материала, направляемого на исследование в клиникобактериологические лаборатории ЛПУ.

ЭТИОЛОГИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ВОСПАЛЕНИЙ ГЛАЗ

Возбудителями глазных инфекций являются вирусы, бактерии, грибы и простейшие. В таблице 1 приведен список наиболее частых возбудителей, которые вызывают инфекционно-воспалительные поражения век, слезоотводящих путей, конъюнктивы, роговицы, сосудистой оболочки, стекловидного тела, сетчатки, диска зрительного нерва и глазницы.

I. ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Использование методов лабораторной диагностики имеет большое значение для подтверждения этиопатогенеза вирусных заболеваний глаз, дифференциации активной и хронической фаз инфекции, а также выбора наиболее эффективного метода лечения.

Лабораторная диагностика вирусных заболеваний глаз основана на использовании прямых и непрямых методов исследований материала, полученного путем соскобов с поверхности роговицы и конъюнктивы, а также содержимого передней камеры.

ПРЯМЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Прямые методы позволяют обнаружить вирус, вирусный антиген или вирусную нуклеиновую кислоту непосредственно в клиническом материале, то есть являются наиболее быстрыми (2–24 ч). Однако из-за ряда особенностей вирусов прямые методы имеют свои ограничения (возможность получения ложноположительных и ложноотрицательных результатов). Поэтому они часто требуют подтверждения непрямыми методами.

Электронная микроскопия. Электронная микроскопия была предложена как быстрый диагностический метод для обнаружения вирусов без их типирования. Этот метод рекомендуется для диагностики герпетических заболеваний глаз. Вариантом электронной микроскопии является иммунная электронная микроскопия, при которой применяются специфические антитела к вирусам.

Реакция иммунофлюоресценции (РИФ). Это метод наиболее быстрой диагностики и основан на использовании антител, связанных с флюорохромом. При обработке препарата флюорохромом акридиновым-оранжевым ДНК вируса светится ярко-зеленым цветом, а РНК — рубиново-красным.

Иммуноферментный анализ (ИФА). Иммуноферментные методы определения вирусных антигенов в принципе сходны с РИФ, но основываются на метке антител ферментами. Выявляемость герпетического антигена в слезной жидкости больных при проведении ИФА достигает 100%.

Радиоиммунный анализ (РИА). Метод основан на метке антител радиоизотопами, по чувствительности и специфичности равен ИФА.

Молекулярные методы. Классическим методом выявления вирусного генома считался высокоспецифичный метод гибридизации нуклеиновых кислот, в настоящее время все шире используется выделение геномов вируса с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Разработан вариант количественной ПЦР, позволяющий определять число копий ДНК. С помощью данного метода можно обнаружить ДНК вируса в слезной жидкости, камерной влаге, стекловидном теле и в тканях глаза, в частности в роговице.

Цитологические методы в настоящее время имеют ограниченное диагностическое значение, но еще по-прежнему применяются. Исследование соскоба с поверхности роговицы имеет диагностическое значение при поверхностных формах герпетического кератита и при метагерпетическом поражении. Обнаружение вируса простого герпеса при глубоких кератитах встречается крайне редко.

Метод Иммуноблота (Westernblot и Line-blot, последний отличается от Westernblot нанесением на мембрану диагностически значимых белков) — тест, позволяющий раздельно определять IgM, IgG к отдельным антигенам (белкам возбудителей оппортунистических инфекций), следить в динамике за сменой белков в сыворотке крови и (или) слезной жидкости. Этот метод можно использовать в диагностике ЦМВ-инфекции, ВЭБ-инфекции, ВПГ-инфекции, хламидийной инфекции, токсоплазмоза.

Экспресс-диагностика проводится с помощью RPS Аденодетектора на основе качественного анализа аденовирусных антигенов — гексон-протеинов в слезной жидкости. Действие RPS Аденодетектора базируется на принципе латеральной проточной иммунохроматографии. Избирательность: все известные серотипы аденовируса. Для анализа требуется до 10 мкл слезной жидкости. Продолжительность анализа — 10 минут. Чувствительность теста составляет 89%, его специфичность — 94%. Исследование возможно в кабинете офтальмолога без лабораторного оборудования.

НЕПРЯМЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

Выделение вирусов — один из самых старых и трудоемких методов диагностики. Для успешного выделения вирусов клинический материал должен быть взят в наиболее ранние сроки, что с практической точки зрения бывает невозможно. Серологическая диагностика, основанная на реакции «антиген — антитело», может быть использована для определения как тех, так и других. Исследуются парные сыворотки крови, собранные с интервалом в две-три недели. Положительной реакция считается, по крайней мере, при четырехкратном нарастании титра антител. Серологические методы имеют диагностическое значение при первичном герпесе и для диагностики рецидивирующего герпеса.

Моноклональные антитела. Высокоспецифичный и чувствительный метод определения вирусных антигенов, возникший с развитием генно-инженерных исследований.

II. ДИАГНОСТИКА БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Метод бактериоскопической диагностики. Микроскопия патологического материала является первым этапом микробиологического обследования больных с воспалительными заболеваниями глаз. Его задачей является раннее обнаружение возбудителя. Метод основывается на прямом выявлении микроорганизмов на слизистой оболочке глаза с помощью различных приемов микроскопии. Для этого используются различные красители (основные и кислые). Способы окрашивания препаратов бывают простые (ориентировочные) и сложные (дифференциальные).

Культуральный метод (микробиологическое исследование).

Материал для исследования берут с помощью стерильных ватных тампонов, одноразовых и многоразовых микробиологических петель и сразу же высеивают на питательные среды. В течение трех часов материал передают в бактериологическую лабораторию.

Выделение и идентификация микроорганизмов от больных с инфекционно-воспалительными поражениями глаз. Определение антибиотикочувствительности. Для выделения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов наиболее часто в офтальмологической практике применяют жидкую питательную среду — тиогликолиевый бульон, а из плотных питательных сред — кровяной агар, желточно-солевой агар, шоколадный агар и агар Сабуро.

Наиболее частым методом определения антибиотикочувствительности возбудителей заболеваний является диск-диффузионный метод с использованием стандартных дисков, содержащих в них определенное количество антибиотика в мкг. Для определения антибиотикочувствительности за рубежом используют Е-тест, представляющий собой пластиковую полоску c нанесенным градиентом концентрации антибиотика. Этот метод основан на диффузии антибиотиков в агар. Современные лаборатории все чаще оснащаются автоматизированными системами для идентификации и определения антибиотикочувствительности микроорганизмов с использованием готовых тест-систем.

III. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ

Лабораторные методы диагностики являются наиболее востребованными при хламидийной инфекции. Это продиктовано стертостью и, порой, неспецифичностью клинической картины заболевания. В настоящее время для диагностики заболеваний хламидийной природы используют бактериоскопический, бактериологический, серологический методы, иммуноферментный анализ антигена, а также ДНК-диагностику.

Бактериоскопические методы предполагают выявление хламидий и их морфологических форм в патологическом материале при помощи различных видов микроскопии. Исследуется соскоб слизистой конъюнктивы. После окраски материала выявляются включения — тельца Провачека — темно-синие, темно-фиолетовые. Однако чувствительность метода составляет всего лишь 15%.

Более перспективна бактериоскопия хламидий методом флюоресцирующих антител (МФА). Чувствительность метода достигает 92-95%, а применение моноклональных антител обусловливает высокую специфичность.

Иммуноморфологические методы. Эти методы основаны на обнаружении антигенных субстанций хламидий в эпителии и других тканях путем обработки препаратов специфическими антителами. Прямая иммунофлюоресценция (ПИФ) предусматривает прямое выявление антигенов хламидий. Непрямой метод иммунофлюоресценции применяют в тех случаях, когда невозможно провести прямой метод.

Культуральный метод. При помощи данного метода можно изолировать возбудитель из материала больного путем заражения лабораторных животных, куриных эмбрионов и перевиваемых культур клеток. Культуральный метод является достаточно трудоемким и сложным, но и пока единственным, позволяющим дифференцировать жизнеспособные хламидии от погибших в результате лечения, поэтому его целесообразно применять для контроля лечения.

Серологическая диагностика хламидиозов основана на выявлении специфических антител в сыворотке крови. Для серодиагностики используют реакцию связывания комплемента (РСК), реакцию непрямой гемагглютинации (РИГА), микроиммунофлюоресцентный и иммуноферментный анализ (ИФА). Серологические методы диагностики в офтальмологии являются вспомогательными, т.к. у большинства больных антитела не вырабатываются вследствие слабой иммунной активности антигена.

Лигазная цепная реакция (ЛЦР). Чувствительность и специфичность метода составляет 94,7% и 99,8% соответственно по сравнению с культуральным методом.

Метод гибридизации ДНК. Для определения ДНК хламидий часто используют весьма информативный метод точечной гибридизации (дот-гибридизации) нуклеиновых кислот на твердой фазе с использованием ДНК-зонда, меченого биотином. Из исследуемых образцов выделяют суммарную ДНК.

IV. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА АКАНТАМЕБНОГО КЕРАТИТА

Для подтверждения диагноза акантамебного кератита проводят бактериологические и гистохимические исследования. В настоящее время широко применяется ЛЦР для исследования образцов роговичного эпителия и слезной жидкости.

Микроскопическая диагностика. Сбор материала с роговицы и конъюнктивы производится затупленным офтальмологическим скальпелем. Соскоб фиксируется и окрашивается различными методами: окраска по Граму и Романовскому-Гимзе может маскировать акантамебы как лейкоциты, PAS-метод окрашивает стенки цист акантамебы в красный цвет, калькофлюор белый окрашивает стенки амебных цист в ярко-зеленый цвет. Метод окрашивания акридиновым оранжевым применяется для экспресс-диагностики акантамебного кератита.

Гистохимическое исследование. Акантамебы вызывают поверхностные поражения с глубокой инвазией и формированием цист. Поэтому в начале заболевания результаты исследования соскобов с роговицы могут быть отрицательными. В случае отрицательного результата требуется биопсия роговицы для обнаружения акантамеб в глубоких слоях стромы.

Молекулярно-биологический метод. Метод ЛЦР способен обнаружить ДНК акантамебы в образцах роговицы и слезы при минимальном содержании в объеме от 1 до 5 амеб.

Конфокальная микроскопия. Наиболее перспективный метод прижизненной неинвазивной экспресс-диагностики. Метод позволяет увидеть высококонтрастное изображение трофозоитов и цист в срезах роговицы на видеомониторе.

V. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ГРИБКОВЫХ ИНФЕКЦИЙ

Микроскопическая диагностика. Соскобы с краев язвы роговицы или с конъюнктивы выполняются после местной анестезии. Исследовать взятые пробы под микроскопом можно в неокрашенных (нативных) и окрашенных препаратах. В окрашенных препаратах элементы гриба выявляются лучше, чем в нативных препаратах. Используя методы микроскопии, можно идентифицировать гифы (нити) грибов, структуру мицелия.

Микологическое исследование. Культуральный метод складывается из выделения культуры гриба при посеве отделяемого из глаза на питательные среды, изучения макро- и микроскопического строения чистой культуры и идентификации гриба. Период ожидания ответа обычно составляет две недели.

Конфокальная микроскопия. Инновационная атравматичная методика, применяемая для сравнения патологического состояния роговицы и ее нормы. С помощью конфокального микроскопа можно оценить гифы, которые имеют различную конфигурацию в зависимости от вида, а также морфологию спор грибов.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Данная методика была стандартизована для идентификации грибов. ПЦР весьма перспективна для диагностики грибковых кератитов, чувствительность метода составляет до 74-94%, а специфичность — 55-88%.

Гистологические и гистохимические исследования. Если результаты микологического исследования и микроскопии не дали положительного результата в течение 48-72 часов у пациента с подозрением на наличие грибковой инфекции, рекомендуется провести биопсию роговицы для уточнения диагноза. Гистохимические исследования в 75% случаев могут подтвердить наличие грибов в роговице.

Источник