Анализ крови хронический миелоидный лейкоз

Хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ, хронический миелолейкоз) — форма лейкоза, которая характеризуется ускоренной и нерегулируемой пролиферацией преимущественно миелоидных клеток в костном мозге с их накоплением в крови.

ХМЛ — гемопоэтическое клональное заболевание, основным проявлением которого является пролиферация зрелых гранулоцитов (нейтрофилов, эозинофилов и базофилов) и их предшественников. Это миелопролиферативное заболевание ассоциировано с характерной хромосомной транслокацией (филадельфийской хромосомой). В настоящее время основным способом лечения хронического миелолейкоза является таргетная (целевая) терапия ингибиторами тирозинкиназ, такими как иматиниб, нилотиниб, дазатиниб и другие, значительно улучшившая показатели выживаемости.

Патогенез[править | править код]

На примере ХМЛ впервые была показана связь злокачественного заболевания с конкретной генетической аномалией. В случае ХМЛ такой характерной аномалией является хромосомная транслокация, которая проявляется присутствием в кариотипе так называемой филадельфийской хромосомы. Эта мутантная хромосома получила своё название по месту работы её первооткрывателей, Питера Ноуелла (Пенсильванский университет) и Дэвида Хангерфорда (Онкологический центр Фокса Чейза), которые впервые описали её в 1960 году в Филадельфии (штат Пенсильвания, США)[2].

При этой транслокации, участки 9-й и 22-й хромосом меняются местами. В результате, фрагмент гена BCR из хромосомы 22 и ген ABL из хромосомы 9 образуют единую рамку считывания. Продуктами этого аномального слитого гена могут быть белки с молекулярной массой 210 (p210) или, реже, 185 кДа (p185). Так как в норме белок ABL содержит тирозинкиназный домен, продукт мутантного гена также является тирозинкиназой[3][4].

Белок BCR-ABL взаимодействует с одной из субъединиц клеточного рецептора к интерлейкину 3. Транскрипция гена BCR-ABL происходит непрерывно и не нуждается в активации другими белками. BCR-ABL активирует сигнальный каскад, контролирующий клеточный цикл, ускоряя деление клеток. Более того, белок BCR-ABL подавляет репарацию ДНК, вызывая неустойчивость генома и делая клетку более восприимчивой к дальнейшим генетическим аномалиям. Активность BCR-ABL — патофизиологическая причина хронического миелолейкоза. По мере изучения природы белка BCR-ABL и его тирозинкиназной активности, была разработана таргетная (целевая) терапия, позволяющая специфически ингибировать эту активность. Ингибиторы тирозинкиназ могут способствовать полной ремиссии ХМЛ, что ещё раз подтверждает ведущую роль BCR-ABL в развитии заболевания[4].

Клиническая картина[править | править код]

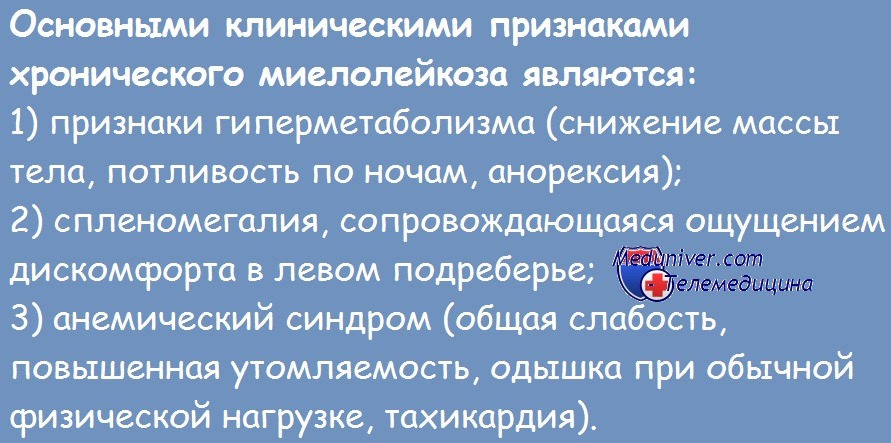

Заболевание часто протекает бессимптомно, выявляясь при рутинном клиническом анализе крови. В этом случае ХМЛ следует дифференцировать от лейкемоидной реакции, при которой мазок крови может иметь схожую картину. ХМЛ может проявляться недомоганием, субфебрильной лихорадкой, подагрой, повышенной восприимчивостью к инфекциям, анемией, тромбоцитопенией с кровоточивостью (хотя также может наблюдаться повышенное содержание тромбоцитов). Также отмечается спленомегалия.[3][5]

Стадии ХМЛ[править | править код]

В течение ХМЛ выделяют три фазы на основании клинических характеристик и лабораторных данных. В отсутствие лечения ХМЛ обычно начинается с хронической фазы, в течение нескольких лет прогрессирует в фазу акселерации и, в конечном счёте, завершается бластным кризом. Бластный криз — терминальная фаза ХМЛ, клинически подобная острому лейкозу. Вовремя начатое медикаментозное лечение, как правило, может остановить прогрессирование болезни по этому пути. Одним из факторов прогрессии от хронической фазы к бластному кризу является приобретение новых хромосомных аномалий (в дополнение к филадельфийской хромосоме)[3]. Некоторые пациенты к моменту постановки диагноза могут находиться уже в фазе акселерации или бластного криза[5].

Хроническая фаза[править | править код]

Около 85 % пациентов с ХМЛ к моменту постановки диагноза находятся в хронической фазе. В течение этой фазы клинические проявления обычно отсутствуют или имеются «лёгкие» симптомы, такие как недомогание или чувство переполнения живота. Продолжительность хронической фазы различна и зависит от того, насколько рано было диагностировано заболевание, а также от проведённого лечения. В конечном счёте, при отсутствии эффективного лечения, заболевание переходит в фазу акселерации[5].

Фаза акселерации[править | править код]

Диагностические критерии перехода в фазу акселерации могут различаться: наиболее широко используются критерии, установленные исследователями онкологического центра Андерсона при Техасском университете[6], Сокалом с соавторами[7], а также Всемирной организацией здравоохранения[8][9]. Критерии ВОЗ, вероятно, наиболее широко распространены, и отличают фазу акселлерации по следующим признакам:

- 10—19 % миелобластов в крови или костном мозге;

- > 20 % базофилов в крови или костном мозге;

- < 100 000 тромбоцитов в микролитре крови, вне связи с терапией;

- > 1 000 000 тромбоцитов в микролитре крови, вне зависимости от терапии;

- цитогенетическая эволюция с развитием новых аномалий в дополнение к филадельфийской хромосоме;

- прогрессирование спленомегалии или увеличение числа лейкоцитов, вне зависимости от терапии.

Фаза акселерации предполагается при наличии любого из указанных критериев. Фаза акселерации указывает на прогрессию заболевания и приближение бластного криза[8]

Бластный криз[править | править код]

Бластный криз — финальная стадия развития ХМЛ, протекающая, подобно острому лейкозу, с быстрой прогрессией и непродолжительной выживаемостью[5]. Бластный криз диагностируется на основе одного из следующих признаков у пациента с ХМЛ[10]:

- >20 % миелобластов или лимфобластов в крови или костном мозге;

- крупные группы бластов в костном мозге при биопсии;

- развитие хлоромы (солидного фокуса лейкемии вне костного мозга).

Диагностика[править | править код]

Периферическая кровь (окраска Май-Грюнвальд — Гимза): лейкоцитоз со сдвигом влево

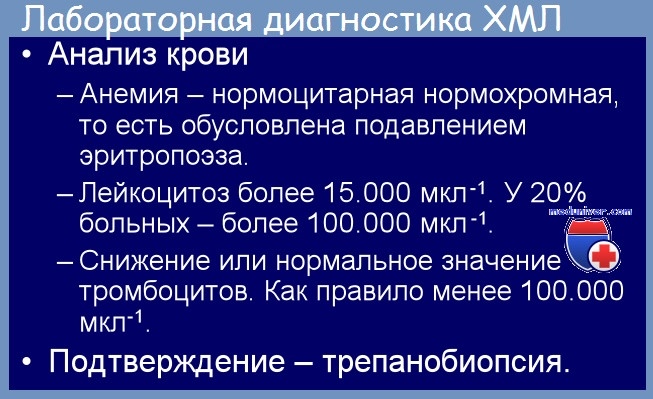

Предположение о ХМЛ часто делается на основании общего анализа крови, демонстрирующего повышение количества гранулоцитов всех типов, включая зрелые миелоидные клетки. Количество базофилов и эозинофилов повышено практически всегда, что позволяет дифференцировать ХМЛ и лейкемоидную реакцию.

При диагностике ХМЛ часто проводится биопсия костного мозга, однако одной лишь морфологической оценки костного мозга недостаточно для постановки диагноза ХМЛ[4][5].

В конечном счёте, ХМЛ диагностируется посредством выявления филадельфийской хромосомы в образцах костного мозга. Эта характерная хромосомная аномалия может быть выявлена в результате цитогенетического анализа, при помощи флюоресцентной гибридизации in situ или детекции гена BCR-ABL методом ПЦР[5].

Существуют разногласия в отношении так называемого Ph-негативного ХМЛ, или случаев предполагаемого ХМЛ, при котором филадельфийская хромосома не обнаруживается. У многих таких пациентов в действительности имеют место комплексные хромосомные аномалии, маскирующие транслокацию t(9;22), либо эта транслокация обнаруживается только при флюоресцентной гибридизации или ПЦР с обратной транскрипцией, но не при рутинном кариотипировании[11]. Для небольшой подгруппы пациентов с отсутствием молекулярных свидетельств присутствия гена BCR-ABL может быть поставлен диагноз недифференцированное миелодиспластическое/миелопролиферативное расстройство, так как оно, как правило, отличается от ХМЛ по клиническому течению[8].

Примечания[править | править код]

- ↑ Disease Ontology release 2019-05-13 — 2019-05-13 — 2019.

- ↑ Nowell P.C. Discovery of the Philadelphia chromosome: a personal perspective (англ.) // Journal of Clinical Investigation (англ.)русск. : journal. — 2007. — Vol. 117, no. 8. — P. 2033—2035. — doi:10.1172/JCI31771. — PMID 17671636.

- ↑ 1 2 3 Faderl S., Talpaz M., Estrov Z., Kantarjian H.M. Chronic myelogenous leukemia: biology and therapy (англ.) // Annals of Internal Medicine (англ.)русск.. — 1999. — Vol. 131, no. 3. — P. 207—219. — PMID 10428738.

- ↑ 1 2 3 Hehlmann R., Hochhaus A., Baccarani M; European LeukemiaNet. Chronic myeloid leukaemia (англ.) // The Lancet. — Elsevier, 2007. — Vol. 370, no. 9584. — P. 342—350. — doi:10.1016/S0140-6736(07)61165-9. — PMID 17662883.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Tefferi A. Classification, diagnosis and management of myeloproliferative disorders in the JAK2V617F era (англ.) // Hematology Am Soc Hematol Educ Program : journal. — 2006. — Vol. 2006. — P. 240—245. — doi:10.1182/asheducation-2006.1.240. — PMID 17124067.

- ↑ Kantarjian H., Dixon D., Keating M., Talpaz M., Walters R., McCredie K., Freireich E. Characteristics of accelerated disease in chronic myelogenous leukemia (англ.) // Cancer (англ.)русск. : journal. — Wiley-Blackwell (англ.)русск., 1988. — Vol. 61, no. 7. — P. 1441—1446. — doi:10.1002/1097-0142(19880401)61:7<1441::AID-CNCR2820610727>3.0.CO;2-C. — PMID 3162181.

- ↑ Sokal J., Baccarani M., Russo D., Tura S. Staging and prognosis in chronic myelogenous leukemia (англ.) // Semin Hematol : journal. — 1988. — Vol. 25, no. 1. — P. 49—61. — PMID 3279515.

- ↑ 1 2 3 Tefferi A., Thiele J., Orazi A., Kvasnicka H.M., Barbui T., Hanson C.A., Barosi G., Verstovsek S., Birgegard G., Mesa R., Reilly J.T., Gisslinger H., Vannucchi A.M., Cervantes F., Finazzi G., Hoffman R., Gilliland D.G., Bloomfield C.D., Vardiman J.W. Proposals and rationale for revision of the World Health Organization diagnostic criteria for polycythemia vera, essential thrombocythemia, and primary myelofibrosis: recommendations from an ad hoc international expert pane (англ.) // Blood (англ.)русск. : journal. — American Society of Hematology (англ.)русск., 2007. — Vol. 110, no. 4. — P. 1092—1097. — doi:10.1182/blood-2007-04-083501. — PMID 17488875.

- ↑ Vardiman J., Harris N., Brunning R. The World Health Organization (WHO) classification of the myeloid neoplasms (англ.) // Blood (англ.)русск. : journal. — American Society of Hematology (англ.)русск., 2002. — Vol. 100, no. 7. — P. 2292—2302. — doi:10.1182/blood-2002-04-1199. — PMID 12239137. Архивировано 6 ноября 2006 года.

- ↑ Karbasian Esfahani M., Morris E.L., Dutcher J.P., Wiernik P.H. Blastic phase of chronic myelogenous leukemia (неопр.) // Current Treatment Options in Oncology. — 2006. — Т. 7, № 3. — С. 189—199. — doi:10.1007/s11864-006-0012-y. — PMID 16615875.

- ↑ Savage DG; Szydlo RM; Goldman J.M. Clinical features at diagnosis in 430 patients with chronic myeloid leukaemia seen at a referral centre over a 16-year period (англ.) // British Journal of Haematology (англ.)русск. : journal. — 1997. — Vol. 96, no. 1. — P. 111—116. — doi:10.1046/j.1365-2141.1997.d01-1982.x. — PMID 9012696.

См. также[править | править код]

- Гемобластозы

- Лейкозы

- Острый лейкоз

- Хронические лейкозы

Источник

Что такое хронический миелолейкоз?

Мазок крови пациента с хроническим миелолейкозом

Хронический миелолейкоз (ХМЛ) — злокачественное новообразование кроветворной ткани, сопровождающееся прогрессирующей пролиферацией незрелых гранулоцитов. Заболевание изначально обладает вялотекущим характером, постепенно перетекая в стадию обострения с выраженной симптоматикой и образованием системных нарушений. Является одной из самых опасных и инвалидизирующих болезней.

ХМЛ — первое онкологическое заболевание, у которого определена связь между развитием канцерогенеза и мутацией в гене. Характерная аномалия основана на транслокации 9-й и 22-й хромосом, то есть участки данных хромосом меняются местами, образуя аберрантную хромосому. Выявлена мутировавшая хромосома исследователями из Филадельфии, поэтому она получила название филадельфийская или Ph-хромосома.

Изучение Ph-хромосомы и её влияния позволило разработать новое средство для подавления онкологических процессов, благодаря которому продолжительность жизни пациентов значительно увеличилась. Однако болезнь до сих пор остаётся неизлечимой. Число первичных ХМЛ диагностируется у 1,5:100 000 населения в год, пик заболеваемости приходится на возраст 30-50 лет, 30% ХМЛ выявляется у лиц старше 60 лет, у детей заболевание диагностируется менее чем в 5% случаев.

Причины развития

Негативное воздействие на кроветворение оказывают ядохимикаты

Заболевание известно науке с 1811 года, но до сих пор факторы, провоцирующие мутацию в гене, определить не удалось. Существует ряд причин, способствующих развитию патологии:

- радиоактивное облучение, в том числе при лучевой терапии;

- химиотерапия иных онкологических заболеваний;

- ряд генетических заболеваний, характеризующихся хромосомной аномалией (например, синдром Дауна);

- взаимодействие с химическими соединениями (нефтепродукты, пестициды).

Патогенез хронического миелолейкоза

Патогенез хронического миелолейкоза

Гибридный ген BCR-ABL 1, образованный в результате транслокации хромосом, продуцирует синтез белка BCR-ABL. Данный белок представляет собой тирозинкиназу, которая в норме способствует передаче сигнальных импульсов для роста клетки. Созданная путём мутации тирозинкиназа становится активным фактором пролиферации клеток, они начинают делиться и распространяться уже независимо от факторов роста. Происходит процесс создания клонов мутировавшей клетки.

Бесконтрольное деление сопровождается нарушением апоптоза — запрограммированной гибели клеток. Также гибридная тирозинкиназа подавляет естественные функции восстановления в молекулах ДНК, создавая предпосылки для последующих мутаций, что усугубляет патологический процесс.

Размножающиеся клетки являются незрелыми, бластными предшественниками полноценных элементов крови. Постепенно бластные клетки вытесняют функциональные эритроциты, тромбоциты и лейкоциты. Добавляются нарушения и в других хромосомах, что запускает ускоренный процесс разрушения организма в целом.

Стадии хронического миелолейкоза

Бластный криз — одна из стадий миелолейкоза

- Хроническая — < 15% бластных клеток. Обычно стадия длится несколько лет. Признаки заболевания нередко обнаруживаются лишь в результатах общего анализа крови. Выявляется ХМЛ на этой стадии более чем у 80% пациентов. Мутировавшая клетка ещё контролируется геном BCR-ABL, способность к дифференцировке сохранена, а здоровые клетки функционируют в естественном режиме.

- Прогрессирующая (акселерация) — 15 — 29 % бластных клеток. Ускоренный процесс распространения незрелых клеток сокращает медиану продолжительности жизни до года. Развивается тромбоцитопения, растёт число лейкоцитов, появляются признаки резистентности к терапии. На данной стадии патология выявляется у 10-12% больных. Опухолевые клетки начинают подавлять здоровые, теряют связь с микроокружением, активно перемещаются из костного мозга в кровеносное русло. Начинают зарождаться последующие мутации в хромосомах.

- Бластный криз — > 30% бластных клеток. Стадия характеризуется агрессивным характером мутировавших клеток, состояние пациента резко ухудшается. Дополнительные аномалии как в гене BCR-ABL, так и в геноме в целом, провоцируют цепь патологических реакций, которые уже практически не поддаются лечению. На этом этапе могут поражаться ткани внутренних органов, кожные покровы и слизистые оболочки, миелоидные клетки преобразовываются в саркому.

Симптомы и признаки

Геморрагический синдром

Признаки ХМЛ становятся заметны ближе к прогрессирующей стадии.

- Симптомы опухолевой интоксикации: снижение массы тела, быстрая утомляемость, волнообразное повышение температуры, кожный зуд, тошнота, суставные боли.

- Симптомы опухолевой пролиферации — увеличение селезёнки и печени, боль в левом подреберье, поражение кожных покровов.

- Анемический синдром — головокружение, выраженная бледность, учащённое сердцебиение, чувство нехватки воздуха.

- Геморрагический синдром — склонность к кровоточивости слизистых оболочек, сыпь в виде красных точек, длительное кровотечение при незначительных порезах.

Диагностика заболевания

Один из методов диагностики заболевания — рентгенологический

Диагностика ХМЛ включает:

- Первичный осмотр пациента с изучением анамнеза, жалоб, а также исследование при помощи пальпации размеров селезёнки и печени.

- Общий анализ крови выявляет число и характеристики форменных элементов крови.

- Биохимический анализ проводится для определения уровня билирубина, электролитов, глюкозы, ЛДГ, АСТ, АЛТ.

- Гистологическое исследование костного мозга определяет скопления бластных клеток.

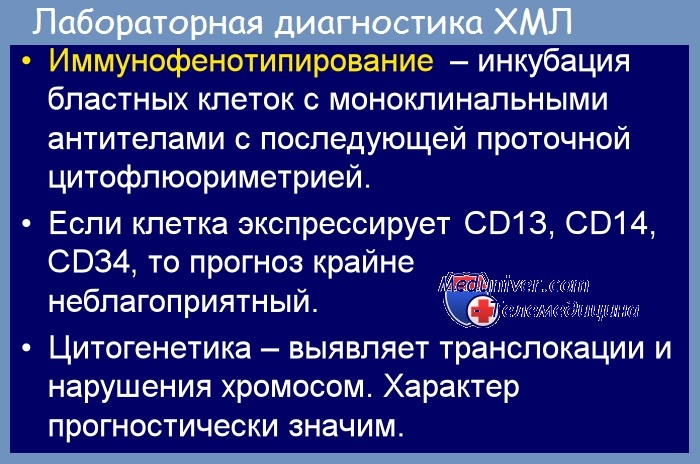

- Цитогенетический анализ выявляет транслокацию хромосом.

- На 3-й стадии проводится иммунофенотипирование для идентификации бластных клеток.

- Метод генного секвенирования применяется для выявления генных мутаций.

- Проводится УЗИ внутренних органов, в первую очередь селезёнки и печени.

- Дополнительно назначают рентгенографию органов грудной клетки, ЭКГ, эхокардиографию, ИФА на маркеры различных заболеваний, коагулограмму и другие исследования.

Лечение

Основа лечения — ингибиторы тирозинкиназы

Терапия ХМЛ в настоящее время основана на применении ингибиторов тирозинкиназы. Средство I поколения иматиниб блокирует деятельность гибридной тирозинкиназы, проникая в «карман» белка BCR-ABL. Создание иматиниба совершило прорыв в лечении ХМЛ благодаря своей эффективности. Однако нередко у пациентов возникает устойчивость к препарату, что привело к созданию ингибиторов II поколения. Сочетание с другими методами лечения позволяет достичь высоких показателей в улучшении качества и продолжительности жизни.

Выбор препарата и доза определяются в зависимости от стадии ХМЛ и риска побочных эффектов. Обычно лечение начинается с приёма иматиниба в дозировке 400 мг/день при начальной стадии, 600 мг/день при последующих стадиях, затем дозу могут увеличивать или снижать. Различные аберрации в генах обусловливают низкую чувствительность к препаратам, поэтому пациенту могут менять одни ингибиторы на другие.

Трансплантация костного мозга

Если терапия не оказывает действия, рекомендуется аллогенная трансплантация костного мозга. Новые стволовые клетки могут выработать здоровые элементы кровеносной системы. Но операция сопряжена с рядом высоких рисков.

Терапия препаратами интерферона назначается обычно в 1-й стадии ХМЛ, так как не обладает эффективностью при последующих.

Для уменьшения массы опухоли и при отсутствии результата в лечении ингибиторами проводится химиотерапия. В стадии бластного криза используется полихимиотерапия аналогично лечению острого лейкоза.

Лучевая терапия может быть назначена в случае выраженной спленомегалии. При риске разрыва селезёнки проводят спленэктомию.

На сегодняшний день продолжаются исследования для создания ещё более совершенного препарата. Российскими учёными при помощи фонда «Сколково» проводятся клинические испытания ингибитора III поколения, который должен превзойти предыдущие по своей эффективности.

Профилактика и прогноз

Прогноз заболевания определяет врач

Причина образования ХМЛ не установлена, поэтому профилактикой являются меры по избеганию контактов с канцерогенными веществами, воздействия радиоактивного облучения.

Прогноз определяется стадией и тяжестью болезни. Одна из прогностических моделей (Kantarjian H.M.) включает факторы:

- преклонный возраст пациента при постановке диагноза;

- концентрация бластных клеток в крови ≥ 3%, в костном мозге ≥ 5%;

- концентрация базофилов ≥ 7%;

- концентрация тромбоцитов ≥ 700*10 9/л;

- выраженная спленомегалия.

Данная модель разработана для начальной фазы ХМЛ, если в наличии ≥ 3 признаков, прогноз неблагоприятный, последующие фазы рассматриваются как «всегда неблагоприятные». Однако каждый случай ХМЛ индивидуален, известны пациенты с продолжительностью жизни более 30 лет в хронической стадии. В среднем при своевременно начатом лечении ингибиторами тирозинкиназы 70-80% больных живут более 10 лет. При переходе болезни в прогрессирующую фазу выживаемость снижается в 3 — 4 раза, при бластном кризе по-прежнему составляет до 6 месяцев.

Источник

Диагностика хронического миелолейкоза — анализы

Клинигеский анализ крови при хроническом миелолейкозе. В периферической крови на момент диагностики выявляется лейкоцитоз, обычно более 50 • 109/л (возможен и более низкий уровень лейкоцитов — 15-20 • 109/л) со сдвигом влево за счет палочкоядерных нейтрофилов, метамиелоцитов, миелоцитов, редко — промиелоцитов.

Могут выявляться единичные бластные клетки (прогностически неблагоприятный признак). Характерна эозинофильно-базофильная ассоциация — увеличение количества эозинофилов и базофилов, часто морфологически аномальных. В 30% случаев определяется нормохромная нормоцитарная анемия легкой степени, у 30% больных выявляется тромбоцитоз; реже — тромбоцитопения (неблагоприятный признак).

Миелограмма при хроническом миелолейкозе. При исследовании миелограммы (которая не всегда необходима для постановки диагноза) выявляются гиперклеточный костный мозг и гиперплазия нейтрофильного ростка (лейкоэритробластическое соотношение достигает 10-20:1 и более). Гранулоциты при хроническом миелолейкозе обладают практически нормальной фагоцитарной и бактерицидной активностью.

Количество клеток базофильного и эозинофильного рядов увеличено, нередко встречаются аномальные формы; возможен мегакариоцитоз.

Гистологигеское исследование костного мозга при хроническом миелолейкозе. При исследовании костного мозга методом трепанобиопсии выявляется его гиперклеточность и выраженная миелоидная гиперплазия (лейко-эритробластическое соотношение более 10:1); количество предшественников эритроцитов уменьшено. Мегакариоцитоз отмечается у 40-50%, возможен морфологический атипизм клеток. При прогрессировании (фаза акселерации) нередко развивается ретикулиновый, реже — коллагеновый фиброз костного мозга.

Цитогенетическое и молекулярно-генетическое исследование при хроническом миелолейкозе. При цитогенетическом исследовании у 95-97% больных выявляется Ph-хромосома. При отсутствии Ph-хромосомы методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) можно обнаружить 1 клетку с транслокацией BCR-ABL на 200-500 нормальных клеток. Метод удобен для мониторинга минимальной остаточной болезни, выполняется на образцах периферической крови, цитологических и морфологических препаратах крови и костного мозга, срезах гистологических препаратов.

Для диагностики и мониторирования заболевания используется также ПЦР, которая позволяет выявить одну патологическую клетку среди 104-106 нормальных.

При отрицательных результатах обоих методов (цитогенетического и молекулярно-генетического) диагностируется один из вариантов МДС/МПЗ.

При молекулярно-генетических исследованиях у больных в фазе акселерации и бластном кризе выявляются повреждения ряда генов (ТР53, RBI, MYC, RAS, pl6, AML1, EVI1), однако их роль в трансформации заболевания пока не установлена.

Цитохимические исследования при хроническом миелолейкозе. Характерным цитохимическим признаком развернутой фазы хронического миелолейкоза является резкое снижение уровня щелочной фосфатазы нейтрофилов — до 2-4 ед. (норма — 8-80 ед.). Нормальные или повышенные показатели не исключают диагноза хронического миелолейкоза.

Биохимические исследования при хроническом миелолейкозе. Характерно увеличение уровня сывороточного витамина В12 и витамин В12-связывающей способности сыворотки крови вследствие увеличенной продукции транскобаламина гранулоцитами. Повышенное разрушение клеток приводит к гиперурикемии, особенно при цитостатической терапии. Может выявляться также повышение железосвязывающей способности сыворотки крови, уровня гистамина, снижение лейцинаминопептидазы.

Диагноз хронического миелолейкоза ставится на основании клинико-лабораторных данных (спленомегалия, лейкоцитоз со сдвигом в лейкоцитарной формуле влево и наличием промежуточных форм нейтрофилов, эозинофильно-базофильная ассоциация, усиленный миелопоэз в костном мозге, низкий уровень щелочной фосфатазы нейтрофилов) и подтверждается обнаружением Ph-хромосомы, t(9;22)(q34;qll.2) или гена BCR-ABL (цитогенетическими или молекулярно-генетическими методами).

Выделяют 3 стадии хронического миелолейкоза: хроническую, фазу акселерации и бластный криз.

Критерии для определения стадии хронического миелолейкоза (ВОЗ)

— Хроническая фаза хронического миелолейкоза: нет признаков других фаз заболевания; нет симптомов (после лечения).

— Фаза акселерации (при наличии одного и более признаков) хронического миелолейкоза:

1) 10-19% бластов в крови или костном мозге;

2) количество базофилов в периферической крови не менее 20%;

3) персистирующая тромбоцитопения (меньше 100 • 109/л), не связанная с лечением, или персистирующий тромбоцитоз больше 1000 • 109/л, резистентный к терапии;

4) нарастающие спленомегалия и лейкоцитоз, резистентные к терапии (удвоение количества лейкоцитов меньше 5 дней);

5) новые хромосомные изменения (появление нового клона).

Наряду с одним из вышеперечисленных признаков фазы акселерации обычно выявляется пролиферация мегакариоцитов, ассоциирующаяся с ретикулиновым или коллагеновым фиброзом, или выраженная дисплазия гранулоцитарного ростка.

— Бластный криз хронического миелолейкоза:

1) не менее 20% бластов в крови или костном мозге;

2) экстрамедуллярная пролиферация властных клеток;

3) большое количество агрегатов бластных клеток в трепанобиоптате.

Основной лабораторный признак фазы акселерации и бластного криза — прогрессирующее увеличение промиелоцитов и бластов в периферической крови и костном мозге. При цитохимических исследованиях в фазе бластного криза у 70% пациентов определяется миелоидный, у 30% — лимфоидный вариант, которые имеют сходные черты соответственно с ОМЛ и ОЛЛ:

а) средний возраст больных с лимфоидным кризом меньше, чем больных с миелоидным;

б) нейролейкоз чаще развивается у больных с лимфоидным кризом;

в) непосредственные результаты лечения при лимфоидном варианте криза существенно лучше.

— Также рекомендуем «Дифференциальная диагностика хронического миелолейкоза — критерии»

Оглавление темы «Опухоли крови»:

- Диагностика хронического миелолейкоза — анализы

- Дифференциальная диагностика хронического миелолейкоза — критерии

- Прогноз хронического миелолейкоза — эффективность лечения

- Лечение хронического миелолейкоза — трансплантация костного мозга, химиотерапия

- Эссенциальная (первичная) тромбоцитемия — причины, клиника

- Диагностика эссенциальной тромбоцитемии — анализы

- Лечение эссенциальной тромбоцитемии — эффективность, прогноз

- Лимфогранулематоз (лимфома Ходжкина) — причины, механизмы развития

- Классификация лимфогранулематоза — морфологические варианты

- Клиника лимфогранулематоза — стадии

Источник