Анализ крови гаше что это

Лабораторная диагностика болезни Гоше — анализыПериферическая кровь при болезни Гоше: эритроциты понижены у большинства больных. Анемия — нормоцитарная и нормохромная, вначале умеренная, а затем усугубляющаяся в течение эволюции. Ретикулоциты нормальные или повышенные, когда существует гемолиз. В большинстве случаев, лейкоциты понижены благодаря нейтропении. Лимфоциты имеют нормальный вид. Лейкоцитоз появляется лишь в течение инфекционных осложнений. Тромбоцитопения бывает часто и различной степени. Очень редко находятся клетки Гоше в лейкоцитарном концентрате периферической крови.

На оптическом микроскопе клетки Гоше распознаются легко благодаря своему аспекту и величине. Это объемистые клетки, диаметром в 30—100 u и с неопределенным очертанием, круглой, слегка полигональной, овальной или удлиненной формы. Ядро маленькое, эксцентричное, круглое или звездчатое с губчатым или уплотненным хроматином. Часто появляются бинуклеарные или мультинуклеарные клетки. Цитоплазма обильная, бледная, полная кристаллического вещества, расположенного пластинками, перинуклеарно, в виде «луковых листьев» или вихрей. Изредка клетки содержат маленькие вакуоли и имеют пенистый вид. Часто в цитоплазме находятся эритроциты, эритробласты или пигментные гранулы. Исследования на электронном микроскопе показали, что фибриллярные структуры выступают в виде тубуляриых включений с гладкими стенками, ориентированными параллельно (Volk).

Клетка Гоше имеет также свои цитохимические и цитоэнзиматические характеристики: она — PAS (+), черный Sudan (—), часто Perls (+) и проявляет интенсивную активность кислотной фосфатазы (Volk). Кроме костного мозга, клетки Гоше находятся скопленными в спленической пульпе, которую они заменяют большей частью, в портальных пространствах, в гепатических синусах, а также и в лимфатических железах. Изредка, при медленных формах взрослого, на уровне этих органов может развиваться фибробластическая гиперплазия, но она никогда не ассоциируется с пролиферациями грануломатозного типа. При острых формах, клетки Гоше появляются часто и в легких, почках, надпочечных железах, яичниках, гипофизе, вилочковой железе и в мозге.

Биохимические изменения при болезни Гоше. Заметно сильное сокращение b-глюкозидазы, выявляемое путем определения активности энзима кровяных лейкоцитов или амниотических клеток, взятых посредством амниоцентеза, на искусственный субстрат (Turpin). У всех больных с болезнью Гоше констатировалось сокращение b-глюкозидазы, но в вариабильных размерах, что указывает на существование нескольких типов заболевания. Кислотная фосфатаза (рН 4—4,2) в плазме сильно повышена. Кровяные и особенно глобулярные цереброзиды повышены на тонкослойной хроматографии. Функциональные гепатические пробы, обычно нормальные. Отмечались повышения Ig, моноклонального типа у больных с хронической формой болезни Гоше, но значение этого явления неизвестно (Pratt). Подозрение на болезнь Гоше возникает в случаях с гигантской спленомегалией с пигментацией кожи, бурыми пингвекулами, костными болями и умеренной тромбопенией. Диагноз подтверждается с обнаружением клеток Гоше в материале, полученном из медуллярной и/или спленической пункции. В настоящее время клетку Гоше уже нельзя считать патогномоничной для болезни Гоше, так как ее можно находить и при других заболеваниях (Albrecht, Dosik, Kattlowe, Ursea, Zaino). Поэтому самым специфическим тестом для этой болезни является дозировка b-глюкозидазы, которая позволяет постановку диагноза не только у больных, но и у клинически здоровых носителей, и даже у внутриматочного плода (Turpin). Дозировка плазматической кислотной фосфатазы является также важным диагностическим тестом в текущей практике. Дифференциальная диагностика болезни Гоше по отношению к болезни Ниманна-Пика и другим липидозам производится на основании клинической картины и морфологических характеристик клетки Гоше. Дифференциацию между клетками Гоше при наследственной болезни и «приобретенными » липидозами нельзя проводить по цитологическим и цитохимическим критериям, а на основе клинических, гематологических данных и энзиматических дозировок. При вторичных липидозах, b-глюкозидаза является нормальной или повышенной, по сравнению с болезнью Гоше, при которой энзим имеет низкий уровень или вовсе отсутствует. — Также рекомендуем «Патофизиология болезни Гоше — механизмы развития» Оглавление темы «Болезнь Гоше»:

|

Источник

Заболевание относится к лизосомным болезням накопления (глюкозилцерамидный липидоз).

Заболевание относится к лизосомным болезням накопления (глюкозилцерамидный липидоз).

Характеризуется недостаточностью фермента глюкоцереброзидазы. Это приводит к нарушению обмена веществ. Липиды не расщепляются до продуктов повторного потребления, происходит накопление глюкоцереброзида в клетках макрофагах. Они увеличиваются, приобретают характерный вид мыльных пузырей и оседают в тканях организма.

Развивается синдром Гоше: увеличивается печень, селезенка, почки, а накопление глюкоцереброзида в клетках костных тканей и легких разрушает их структуру.

Что это такое?

Если говорить кратко, то Болезнь Гоше – генетическое заболевание, при котором жирные вещества (липиды) накапливаются в клетках и на некоторых органах. Болезнь Гоше является наиболее распространенной из лизосомных болезней накопления. Она является одной из форм sphingolipidosis (подгруппы лизосомных болезней накопления), так как проявляется в дисфункциональности метаболизма сфинголипидов.

Расстройство характеризуется усталостью, анемией, низким уровнем тромбоцитов в крови, увеличением размеров печени и селезенки. Это обусловлено наследственным дефицитом фермента глюкоцереброзидазы, который действует на глюкозилцерамид жирных кислот. Когда фермент поврежден, глюкозилцерамид накапливается, в частности, в лейкоцитах, чаще всего в макрофагах (мононуклеарных лейкоцитах). Глюкозилцерамид может накапливаться в селезенке, печени, почках, легких, мозге и костном мозге.

Причины развития

На генетическом уровне происходят мутации в генах, которые отвечают за выработку фермента глюкоцереброзидазы. Этот ген с аномалиями локализуется на 1-й хромосоме. Данные мутации становятся причиной низкой активности фермента. Таким образом, происходит накопление глюкоцереброзиды в макрофагах.

Мезенхимальные клетки, получившие название клеток Гоше, постепенно разрастаются и становятся гипертрофированными. Так как в этих клетках происходят видоизменения, а они находятся в селезёнке, почках, печени, лёгких, головном и костном мозге, то они, в свою очередь, деформируют эти органы и нарушают их нормальное функционирование.

Болезнь Гоше относится к аутосомно-рецессивным заболеваниям. Поэтому любой человек может унаследовать мутацию данного фермента со всеми особенностями в одинаковом соотношении, как от отца, так и от матери. Таким образом, степень заболевания и её выраженность будут зависеть от поражения генов.

Теоретически, каждый человек может унаследовать ген глюкоцереброзиды с поражениями или абсолютно здоровый. В результате наследования гена с аномалиями, происходит мутация данного фермента, но это ещё не говорит о болезни. А вот когда ребёнок получает оба поражённых гена, то тогда выставляют диагноз болезнь Гоше. При унаследовании одного поражённого гена, ребёнок считается только носителем заболевания, поэтому присутствует вероятность передачи этого признака, с наследственной патологией, будущим поколениям. Таким образом, при носительстве заболевания обоими родителями, ребёнок может родиться с болезнью Гоше в 25% случаях, ребёнок-носитель – в 50% и здоровый – в 25%.

Частота встречаемости данной наследственной патологии среди этнических рас составляет 1:50000, но гораздо чаще она выявляется среди евреев-ашкенази.

Болезнь Гоше называется ещё болезнью накопления из-за недостаточности фермента, который должен выводить вредные продукты обмена из организма, а не накапливать их. В результате этого, эти вещества собираются в макрофагах некоторых органов и разрушают их.

Классификация и типы болезни

Характер течения заболевания бывает различной тяжести. Осложнения возникают в детском и во взрослом возрасте. Различают три типа болезни:

- Первый ненейронопатический тип. Социология показывает, что он часто встречается у ашкеназских евреев. Такая закономерность получила название – реакция Гоше. Клиническая картина характеризуется умеренным, иногда бессимптомным течением заболевания. Психология поведения не изменяется, головной и спинной мозг не повреждается. Симптомы проявляются чаще после тридцати лет. Известны случаи диагностики в детском возрасте. Своевременное лечение дает благоприятный прогноз.

- Второй тип представляет нейронопатическую инфантильную форму, встречается редко. Симптомы проявляются в младенческом возрасте уже к полугоду. Происходит прогрессирующее поражение мозга ребенка. Смерть может наступить внезапно от удушья. Все дети погибают до достижения двух лет.

- Третий тип (нейронопатическая ювенильная форма). Симптоматика наблюдается с 10 лет. Усиление признаков имеет постепенный характер. Гепатоспленомегалия – увеличение печени и селезенки –протекает безболезненно и не нарушает функции печени. Возможно нарушение психологии поведения, наступление неврологических осложнений, портальная гипертензия, венозное кровотечение и смерть. Поражение костной ткани клетками Гоше может привести к ограничению подвижности и инвалидности.

Симптомы болезни Гоше

Клиническая картина зависит от типа заболевания, но существуют и общие признаки этого недуга. Заподозрить синдром Гоше (см. фото) можно по следующим проявлениям:

- бледность кожи;

- нарушение роста у детей;

- общая слабость;

- воспаление лимфоузлов;

- увеличение печения и селезенки;

- переломы на фоне отсутствия травм;

- спонтанные кровотечения из носа;

- геморрагические звездочки на коже.

Синдром Гоше не зависит от пола ребенка. Кроме того, симптомы болезни часто напоминают клиническую картину гематологических патологий. Это затрудняет диагностику болезни.

Характерные признаки разных форм синдрома Гоше:

| Тип болезни | Клинические проявления |

| Первый тип |

|

| Второй тип |

|

| Третий тип |

|

Болезнь Гоше у детей

Симптомы могут начать появляться в разном возрасте. Второй тип заболевания чаще проявляется еще в возрасте полугода. Больные в таком случае доживают до 1-2 лет. Третий тип характерен для детей 2-4 лет, хотя иногда отмечается и в подростковом возрасте. То же касается первой формы. Она может появиться как в раннем детстве, так и в подростковом возрасте. Симптомы синдрома Гоше у детей:

- слабая способность к сосанию и глотанию;

- нарушения движения глаз;

- судороги;

- нарушения дыхания;

- коклюшеподобный кашель;

- желто-коричневая пигментация кожи.

Диагностика

Сбор анамнеза и жалоб заболевания (уточнение времени появления первых симптомов заболевания, как они прогрессировали с течением времени).

Заподозрить заболевание можно при случайном выявлении увеличения печени и селезенки (например, по данным УЗИ), угнетении кроветворной системы (изменения в анализах крови: снижение уровня гемоглобина, тромбоцитов, появление нетипичных клеток крови), появлении симптомов поражения костей.

На следующем этапе проводятся специальные исследования для подтверждения диагноза:

- ферментный анализ – определение уровня фермента (глюкоцереброзидазы) в лейкоцитах и клетках кожи, что позволяет с абсолютной точностью установить диагноз;

- биохимический анализ крови (снижение активности β-глюкоцереброзидазы, повышение уровня хитотриозидазы);

- исследование костного мозга (наличие характерных клеток Гоше);

- молекулярные исследования на уровне генов (выявление генетического нарушения);

- рентгенография и компьютерная диагностика (магнитно-резонансная томография) костей, так как возможно наличие зон с меньшей плотностью, имеющих специфические признаки для данного заболевания.

Третий тип болезни Гоше

Как лечить болезнь Гоше?

Специализированная помощь больным с первым и третьим типом болезни направлена на устранение симптомов и компенсацию первичного генетического дефекта – увеличение количества недостающего фермента, усиление катаболизма гликосфинголипидов. При 2 типе патологии терапевтические мероприятия оказываются недостаточно эффективными, усилия врачей сводятся к облегчению клинических проявлений – болей, судорог, дыхательных расстройств.

Общая схема включает следующие направления:

- Ферментозаместительная терапия. Основным методом лечения является пожизненная ферментная заместительная терапия (ФЗТ) с применением рекомбинантной глюкоцереброзидазы. Эффективность достаточно высока – симптомы полностью купируются, качество жизни больных повышается. ФЗТ целесообразна при третьем и первом типе заболевания. Препараты вводятся внутривенно. Частые инфузии иногда становятся причиной воспалительных заболеваний вен (флебитов).

- Субстрат-редуцирующая терапия. Данное направление является новым в лечении болезни Гоше, относительно широко распространено в США и странах Европы. Нацелено на снижение скорости производства субстрата гликосфинголипидов и ускорение катаболизма накапливающихся макромолекул. В качестве препаратов выступают специфические ингибиторы глюкозилцерамидсинтазы. Метод показан при заболевании 1 типа с легкими и умеренными симптомами.

- Симптоматическая терапия. При явлениях остеопороза назначается комплексная терапия, включающая прием кальцийсодержащих препаратов, витамина D и соблюдение диеты, обогащенной кальцием. Эти меры позволяют замедлить потерю костной массы, повысить прочность костей, предотвратить переломы. При скелетных осложнениях применяются анальгезирующие средства (НПВС), антибактериальная терапия. Симптомы неврологических нарушений купируются противоэпилептическими препаратами, ноотропами, миорелаксантами.

Профилактика

Единственным методом профилактики болезни Гоше является медико-генетическое консультирование. Если в семье рождается ребенок, страдающий этим заболеванием, при последующих беременностях определяют наличие глюкоцереброзидазы в клетках амниотической жидкости. При дефиците этого фермента у плода, врачи рекомендуют прерывание беременности.

Прогноз

При первом типе заболевания, ранней диагностике, своевременно начатой заместительной терапии болезни Гоше возможна положительная динамика. Второй тип глюкоцереброзидоза наиболее неблагоприятен, так как протекает более тяжело. Больные дети, как правило, не живут более двух лет. Третья форма болезни Гоше при своевременном диагностировании и адекватном лечении позволяет поддерживать жизненные функции пациента. В противном случае он умирает достаточно быстро от развившихся осложнений.

Источник

В последние годы особое внимание в нашей стране уделяется проблеме ранней диагностики и лечения орфанных заболеваний.

Редкие (орфанные) заболевания — это встречающиеся с определенной частотой жизнеугрожающие или хронические прогрессирующие заболевания, приводящие без лечения к смерти или пожизненной инвалидизации пациентов. На сегодня в мире их насчитывается более 7,5 тысяч. Большинство из них обусловлено генетическими отклонениями, симптомы многих из них могут быть очевидны уже с рождения или же проявляться в детском, реже в более старшем возрасте. В 2012 г. принят Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в котором впервые на государственном уровне введено понятие редких (орфанных) заболеваний. В нашей стране к орфанным относятся заболевания, которые имеют распространенность не более 10 случаев заболевания на 100 000 населения (статья 44). Одним из заболеваний, включенных в группу орфанных, является болезнь Гоше (код по МКБ-10 Е75.2 — «Другие сфинголипидозы»).

Болезнь Гоше (БГ) — наиболее частая форма наследственных ферментопатий из группы лизосомных болезней накопления. Тип наследования — аутосомно-рецессивный. Присутствие двух мутантных аллелей гена ассоциируется со значительным снижением (менее 30% от нормального уровня) каталитической активности β-D-глюкозидазы (глюкоцереброзидазы), что приводит к накоплению в лизосомах макрофагов глюкоцереброзида. Ген глюкоцереброзидазы картирован на хромосоме 1q21. Частота БГ в общей популяции составляет 1:40 000–1:60 000; среди евреев-ашкенази (выходцев из Восточной Европы) — 1:450–1:800 [1]. Возраст манифестации заболевания широко варьирует — от рождения до старости.

В зависимости от клинического течения выделяют 3 типа БГ:

- тип 1 — ненейронопатический;

- тип 2 — инфантильный или острый нейронопатический;

- тип 3 — подострый нейронопатический.

Тип 1 является самым частым. В отличие от 2-го и 3-го типов при данном типе нервная система в патологический процесс не вовлекается [1–4].

При БГ 1-го типа основными клиническими проявлениями являются: задержка физического и полового развития, гепатоспленомегалия, геморрагический и астенический синдромы (ассоциированы с тромбоцитопенией, анемией или панцитопенией), нарушение подвижности в суставах, патологические переломы, боли в костях (костные кризы).

Наиболее ранним признаком БГ 1-го типа заболевания является спленомегалия. Селезенка может увеличиваться в размерах в 5–80 раз. По мере прогрессирования заболевания и увеличения размеров органа возможно развитие инфарктов или разрыва селезенки с возникновением фатального кровотечения. Гепатомегалия выражена в меньшей степени и развивается, как правило, в более поздние сроки заболевания, при этом функция печени не страдает. Геморрагический синдром, обусловленный тромбоцитопенией и нарушением функции тромбоцитов, проявляется в виде развития подкожных гематом, повышенной кровоточивости слизистых оболочек, длительных кровотечений после малых оперативных вмешательств, экстракции зубов, меноррагий и пр. Поражение костно-суставной системы может протекать как в виде бессимптомной остеопении и колбообразной деформации дистальных отделов бедренных костей (колбы Эрленмейера), так и в виде тяжелейшего остеопороза, сопровождающегося множественными патологическими переломами и ишемическими некрозами, приводящим к развитию вторичных остеоартрозов и тяжелых необратимых ортопедических дефектов. У трети больных отмечаются хронические боли в костях. Они могут протекать в виде костных кризов — мучительной, интенсивной боли, чаще в области нижних или верхних конечностей, сопровождающейся гиперемией и болезненностью в области суставов, снижением двигательной активности, лихорадкой, ознобом, повышением уровня маркеров воспаления (лейкоцитоз, повышенная скорость оседания эритроцитов).

При БГ 2-го типа клинические симптомы проявляются уже на первом году жизни, часто уже в первое полугодие. Заболевание имеет быстро прогрессирующее течение и характеризуется задержкой психомоторного развития с потерей ранее приобретенных навыков, нарушением глотания, часто осложняющимся аспирационной пневмонией, тризмом, билатеральным фиксированным косоглазием, гиперрефлексией, положительным симптомом Бабинского, прогрессирующей спастичностью с ретракцией шеи, приступами тонико-клонических судорог, резистентных к традиционной противосудорожной терапии, развитием гепатоспленомегалии.

При БГ 3-го типа неврологические проявления сходны с таковыми при БГ 2-го типа, но возникают, как правило, позже (в 5–6 лет и старше) и протекают менее выраженно. Для данного типа характерны окуломоторные расстройства, экстрапирамидная и мозжечковые нарушения, генерализованные тонико-клонические судороги, миоклонии. Снижение интеллекта может проявляться от незначительных изменений вплоть до тяжелой деменции. Течение заболевания медленно прогрессирующее.

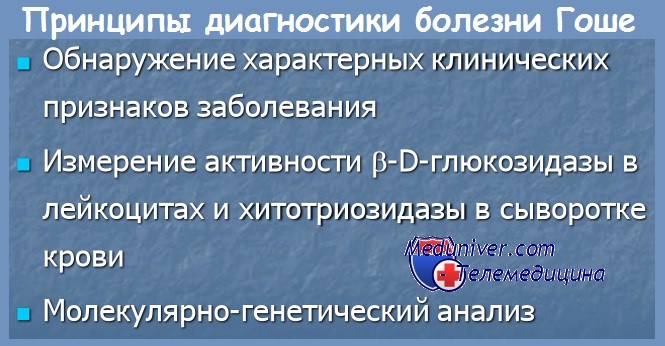

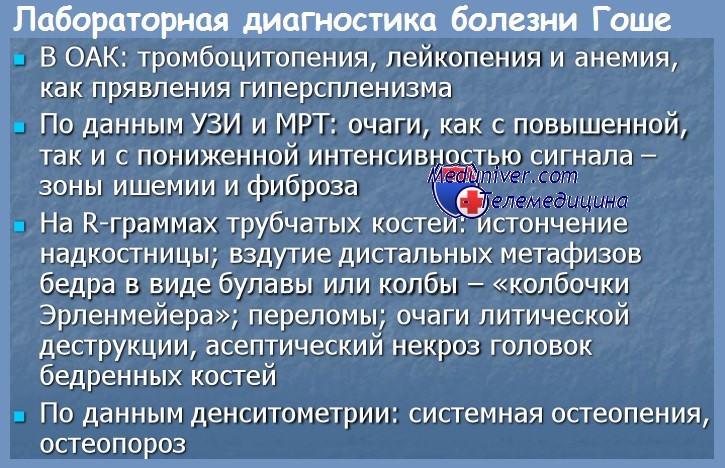

Диагностика БГ основывается на выявлении характерных клинических проявлений — задержка физического и полового развития, астенический синдром, повышенная кровоточивость, боли в костях и суставах, гепатоспленомегалия, указание в анамнезе на переломы, реже — неврологическая симптоматика в виде глазодвигательной апраксии или сходящегося косоглазия, атаксии, снижение интеллекта и др., на изменениях в клиническом анализе крови — тромбоцитопения, лейкопения, анемия или панцитопения, наличие признаков гепатоспленомегалии при УЗИ органов брюшной полости, выявление диффузного остеопороза, колбообразной деформации дистальных отделов бедренных и проксимальных отделов большеберцовых костей, очагов остеолизиса, остеосклероза и остеонекроза по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) или рентгенографии костей скелета, патологических переломов. Проведение морфологического исследования костного мозга позволяет выявить клетки Гоше и одновременно исключить диагноз гемобластоза или лимфопролиферативного заболевания как причины цитопении и гепатоспленомегалии.

«Золотым» стандартом диагностики БГ является определение активности β-D-глюкозидазы в лейкоцитах (сухие пятна крови) — при БГ она снижена. Также диагностическим маркером может являться повышение активности хитотриозидазы — гидролитического фермента, синтезируемого активированными макрофагами в сыворотке крови, и ДНК-диагностика.

Основой патогенетического лечения БГ является проведение ферментозаместительной терапии (ФЗТ) (показана при БГ 1-го и 3-го типов). При БГ 2-го типа она не эффективна (препарат не проникает через гематоэнцефалический барьер).

На сегодняшний день на российском фармацевтическом рынке представлены следующие препараты для ФЗТ:

- имиглюцераза — рекомбинантная глюкоцереброзидаза, синтезируемая клеточной линией, полученной из яичников китайских хомячков;

- велаглюцераза альфа — очищенная форма фермента глюкоцереброзидазы, полученная посредством технологии рекомбинантной ДНК линии человеческих клеток.

В связи с гетерогенностью заболевания доза ферментного препарата для каждого больного подбирается индивидуально (от 30–60 ЕД/кг на введение при 1-м типе до 120 ЕД/кг при 3-м типе) и вводится один раз в 2 недели в/в капельно. Доза может повышаться или снижаться в зависимости от степени достижения терапевтического эффекта на основании оценки клинических проявлений.

Важно помнить, что ошибочно и необоснованно при БГ проведение спленэктомии, так как это может привести к развитию тяжелых последствий: цирроза печени, деформаций костей и суставов, костных кризов, фиброза легких, проведению повторных пункций костного мозга и других инвазивных диагностических мероприятий (биопсия печени, селезенки), оперативному лечению костных кризов (часто ошибочно рассматриваются как проявления остеомиелита), назначению кортикостероидов с целью купирования цитопенического синдрома и препаратов железа (анемия при БГ носит характер «анемии воспаления»).

В качестве клинического примера приводится история развития ребенка А., 2004 г. рождения.

Диагноз: болезнь Гоше 3-го типа (E75.2) (гомозиготная мутация L444Р в гене GBA).

Осложнения: смешанный тетрапарез. Симптоматическая фокальная эпилепсия. Косоглазие содружественное сходящееся альтернирующее. Нарушение психоречевого развития. Килевидная деформация грудной клетки. Грудной кифоз III ст. S-образный левосторонний сколиоз II ст. Остеопороз. Гепатоспленомегалия. Вторичная дилатационная кардиомиопатия. НК 0 ст.

Анамнез жизни: мальчик от первой беременности, протекавшей без осложнений, роды срочные, вес при рождении 3330 г, длина 54 см. Раннее развитие без особенностей. В возрасте 2 мес выявлено снижение уровня гемоглобина до 98 г/л, по данным УЗИ — спленомегалия. Ребенок получил два курса терапии препаратами железа, однако значимого эффекта получено не было. С одного года на фоне гипертермии и фебрильных судорог стало отмечаться сходящееся косоглазие.

В возрасте 1 г 3 мес мальчик госпитализирован в гематологическое отделение, где проведена стернальная пункция. В пунктате выявлены клетки Гоше. По данным УЗИ: гепатоспленомегалия (печень +4,5 см, селезенка до +20 см из-под края реберной дуги), в анализе крови снижение уровня гемоглобина до 90 г/л; тромбоцитов — до 114 тыс. Ед/мкл. Образцы крови направлены на генетическое исследование, в результате которого установлено снижение активности фермента β-D-глюкозидазы до 1,8 нМ/мг/час и повышение уровня хитотриозидазы до 951,6 нM/мл/час. Проведена ДНК-диагностика — обнаружена гомозиготная мутация L444Р в гене GBA. Подтвержден диагноз: болезнь Гоше.

В возрасте 1 г 6 мес (04.2006 г.) ребенок начал получать ФЗТ препаратом имиглюцеразы в дозе 40 ед/кг в/в 1 раз в 14 дней. При контрольном обследовании через 6 мес от начала терапии отмечается сокращение размеров печени (до +2,5 см) и селезенки (до +12 см из-под края реберной дуги); нормализация показателей крови (гемоглобин — 121 г/л, тромбоциты — 214 тыс. Ед/мкл). Однако с 5 лет у ребенка стали отмечаться приступы повышенной сонливости с нарушением дыхания, цианозом носогубного треугольника, судорожными движениями рук, гиперсаливацией, повторяющиеся до 5–7 раз в сутки; периодичность приступов составляла 1 раз в 7–10 дней. При обследовании по данным электроэнцефалографии патологии не выявлено, на МРТ головного мозга установлена умеренно выраженная вторичная вентрикуломегалия боковых желудочков. Ребенок консультирован психоневрологом, в терапию добавлены препараты вальпроевой кислоты пролонгированного действия, леветирацетама дигидрохлорида и топирамата. Доза препарата ФЗТ повышена до 120 ед/кг.

За 2 года комплексной терапии, включающей высокие дозы имиглюцеразы, у ребенка улучшились показатели физического развития (рис.), уменьшились размеры печени и селезенки, улучшилась структура их паренхимы, снизился уровень хитотриозидазы (до 527,5 нM/мл/час). Отмечается положительная динамика и со стороны неврологического статуса: исчезновение симптома Грефе, нарастание мышечного тонуса, улучшение координаторных и двигательных навыков, активная наработка словарного запаса (более 20 слов). Однако сохраняется сходящееся косоглазие.

.jpg)

Литература

- Stirnemann J., Belmatoug N., Camou F., Serratrice C. A Review of Gaucher Disease Pathophysiology, Clinical Presentation and Treatments // Int J Mol Sci. 2017, Feb. 17; 18 (2), pii: E441. DOI: 10.3390/ijms18020441.

- Grabowski G. A., Andria G., Baldellou A. et al. Pediatric nonneuronopathic Gaucher disease: presentation, diagnosis and assessment. Consensus statements // Eur J Pediatr. 2004, v. 163, p. 58–66.

- Vellodi A., Bembi B., de Villemeur T. B. et al. Management of neuronopathic Gaucher disease: a European consensus // J Inherit Metab Dis. 2001, v. 24, p. 319–327.

- Болезнь Гоше у детей. Клинические рекомендации. 2016. 28 с.

Т. А. Бокова, доктор медицинских наук, профессор

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Москва

Контактная информация: bta2304@mail.ru

DOI: 10.26295/OS.2019.69.16.003

Болезнь Гоше: орфанное заболевание в практике педиатра/ Т. А. Бокова

Для цитирования: Лечащий врач № 9/2019; Номера страниц в выпуске: 21-23

Теги: ранняя диагностика, ферментопатия, глюкоцереброзидаза

Купить номер с этой статьей в pdf

Источник